搜尋結果

以下是含有撤守的搜尋結果,共26筆

-

社評/跳出民進黨誤導的認同陷阱

國民黨主席鄭麗文上任後面臨諸多挑戰,在論述層面,「台灣人是中國人」不僅被民進黨抹紅,黨內也飽受壓力,尤其中南部藍營地方勢力,相當多人不希望國民黨將中國人認同清晰化。藍營一些人認為,講「中國人」不利選票,其實是不自覺掉入民進黨設計的陷阱。

-

旺報社評》跳出民進黨誤導的認同陷阱

國民黨主席鄭麗文上任後面臨諸多挑戰,在論述層面,「台灣人是中國人」不僅被民進黨抹紅,黨內也飽受壓力,尤其中南部藍營地方勢力,相當多人不希望國民黨將中國人認同清晰化。藍營一些人認為,講「中國人」不利選票,其實是不自覺掉入民進黨設計的陷阱。

-

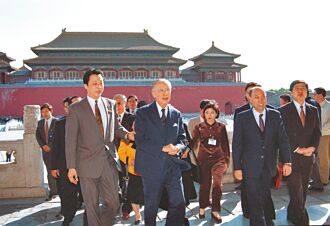

辜振甫引波茨坦宣言 為台灣定位

美國在台協會(AIT)的「台灣地位未定論」引發爭議,早在1998年10月,時任海基會董事長辜振甫訪北京時,就已打臉「台獨1.0」的類似論述,指台灣於二戰後依據《波茨坦宣言》回歸中華民國,1949年起兩岸分治,任何一方管轄權從未及於對方,「一個分治的中國」為不容否認的客觀事實,兩岸之間種種問題導因於大陸當局否定中華民國的存在。

-

陸定調對日抗戰主力 學者嘆:中華民國喪失話語權

中國大陸於今(3)日舉行九三大閱兵,紀念抗日戰爭勝利80周年。清華大學兼任助理教授何志勇表示,中華民國對日抗戰的話語權,已在民進黨政府與中共內外夾殺與竄改歷史之下,逐漸喪失,中共將抗戰史以「中國人民」和「中國軍」取代中華民國和國軍進行「去脈絡化」,並盛大舉行閱兵,是國際現勢下的無奈。而民進黨政府自甘墮落,摒棄具有歷史高度的話語權,不但做小中華民國,也限縮台灣民主在華人世界的道德影響力。

-

台美關貿談判已到全讓的最後關頭?

美台關稅貿易談判一直處於蓋牌階段,不似美國與日本、南韓、泰國、越南、英國等內容已大部分或全部為人知曉。

-

黃奎博專欄》台美關貿談判已到全讓的最後關頭?

美台關稅貿易談判一直處於蓋牌階段,不似美國與日本、南韓、泰國、越南、英國等內容已大部分或全部為人知曉。

-

國際強權干預下的舊金山和會

中華民國政府撤守到台灣後所遭遇的第一次國際性屈辱,即是被拒參加一九五一年九月於舊金山舉行的盟國對日和會。此項屈辱所引起的負面影響是,所謂台灣地位問題變成了國際爭議。

-

金陵王氣黯然收 打開台灣地位問題的潘朵拉盒子

海基會董事長辜振甫十月中旬訪北京時指出,台灣於二次大戰後依據波茨坦宣言回歸中華民國,一九四九年起兩岸隔海分治,任何一方的管轄權從未及於對方,「一個分治的中國」為不容否認的客觀事實,兩岸之間的種種問題乃導因於大陸當局否定中華民國的存在。辜氏重提波茨坦宣言以強調台灣屬於中華民國的說法,在海內外引起一陣討論,中共國家主席江澤民訪日在即,台灣問題又將推上檯面。

-

台股拚重返24K 專家:追高宜慎

美國聯準會主席鮑爾在全球央行年會上釋放鴿派談話,激勵22日美股走揚及台指期夜盤站回24,000點關卡上,為25日台股向上開高、重返24,000點帶來契機。

-

國戰會論壇》美國是否協防台灣的深度解析(羅慶生)

美軍是否介入台海衝突是國人非常關心的議題,但訊息混亂。美國總統川普多次顯示他對協防台灣不感興趣,但美國智庫與美軍高官卻經常表示會採取行動。日前國際戰略界盛事「香格里拉對話」在新加坡召開,美國國防部長赫格塞斯發表演講表示,美國致力以嚇阻防止戰爭,若嚇阻失效,「我們國防部將做好準備,發揮我們最擅長的能力──果斷作戰並贏得勝利」。然而事後記者追問「美國是否會協防台灣,對抗入侵?」時,卻沉默不語的離開。

-

魏延守漢中10年無人能破 姜維卻撐不過30天 命運不同

漢中原被曹操掌控,後被劉備奪取,自此成為蜀漢北方防線的戰略核心。魏延鎮守漢中十年,魏軍無法攻破;然而他死後,姜維接手,僅撐不到一個月便失守,震驚朝野。表面看來,這似乎是將領能力的差異,實則背後另有深層原因,包括姜維一意孤行的進攻策略、朝廷缺乏有效的制衡力量,以及蜀漢後期朝政腐敗、人事混亂,才讓漢中一夜失守。

-

趙國名將靠一招 擊潰匈奴10萬騎兵 死後3個月遭秦滅

戰國末年,趙國大將李牧以一套「拖字訣」震懾北方邊境。面對頻繁來襲的匈奴鐵騎,他選擇固守不戰,令敵軍屢次無功而返。起初飽受誤解,甚至一度被撤職,但他堅持戰略不動搖。當反擊時機成熟,一戰擊潰匈奴十萬騎兵,為趙國爭得十年邊境安寧。然而,這位戰神最終卻因趙王聽信讒言,含冤身亡,而他死後3個月,趙國便在秦軍攻勢下土崩瓦解。

-

國戰會論壇》雷霆軍演解析 台北街景為何入鏡(譚傳毅)

解放軍又、又、又對台軍演。《人民日報》刊載筆名「玉淵譚天」的微博指出:「解放軍位於台海周邊開展『海峽雷霆-2025A』行動,這是針對賴清德謀獨言行的再一次有力反制。」

-

致敬典範薩師俊 成仁取義與中山艦共存亡

國民革命忠烈祠是每年辦理春、秋國殤大典的重要場所,而在其大殿後方迴廊,樹立著12座革命烈士的塑像,其中,有一位艦長在抗日戰爭中,雖身負重傷仍奮戰到最後一刻,與中山艦共存亡,他就是薩師俊烈士。

-

毛澤東獨排眾議決定抗美援朝

一九五○年六月二十五日拂曉時分,北韓軍隊突以排山倒海之勢越過三十八度線(南北韓分界線),大舉入侵南韓,點燃了朝鮮半島的戰火,遠東告急,全球震撼。

-

找茶

三人約在捷運站集合,等另一同事W與他識途老馬的父親開車來接。

-

一天到晚吹焚風 全台「最熱氣象站」撤守 5月起沒人了

前中央氣象局改制為中央氣象署後,各縣市氣象站陸續進行調整,「焚風最愛」的大武站,5月起改為自動監測,人員全數遷至雲林古坑,未來台東縣的人工觀測站,只剩下台東市。

-

尼坦雅胡忘記了對賴清德的建言

總統當選人賴清德在台南市長任內,曾訪以色列。在一場交流活動中,以國總理尼坦雅胡表示:「關於中東情勢,以國不相信靠一紙協定就能確保和平;唯有透過與周遭各國人民合作、相互瞭解,才能確保和平。」這段往事,賴氏在2021年底台北一場活動中以副總統身分公開透露,並直言讓他很感啟發,認為可適用到兩岸關係。

-

時論廣場》尼坦雅胡忘記了對賴清德的建言(趙麟)

總統當選人賴清德在台南市長任內,曾訪以色列。在一場交流活動中,以國總理尼坦雅胡表示:「關於中東情勢,以國不相信靠一紙協定就能確保和平;唯有透過與周遭各國人民合作、相互瞭解,才能確保和平。」這段往事,賴氏在2021年底台北一場活動中以副總統身分公開透露,並直言讓他很感啟發,認為可適用到兩岸關係。

-

彈藥耗盡 烏軍撤守東部戰略要地

俄烏戰爭即將於2月底屆滿兩年,烏克蘭軍方17日宣布軍隊已從東部戰略要地阿夫迪夫卡(Avdiivka)撤離。當地長達4個月的密集交火使烏軍在人數和裝備處於劣勢,若俄軍取得阿夫迪夫卡,將對前線戰況造成2023年5月以來最大規模的變化。