搜尋結果

以下是含有海洋保護區的搜尋結果,共45筆

-

海保署與國家災害防救科技中心簽署備忘錄 建立一預警機制

海洋委員會海洋保育署16日與國家災害防救科技中心(NCDR)簽署「海洋保育與災防預警合作備忘錄」,以韌性海洋為核心,共同建立海洋保育與氣候變遷風險預警機制,運用遙測、大數據與數值模擬技術,強化海洋環境變化監測,減緩氣候變遷對生態衝擊,打造健康韌性海洋。

-

復育珊瑚礁 漁業署:科學才能認定漁業活動與珊瑚衰退因素

漁業署回應綠色和平組織提出「漁業活動導致珊瑚衰退,漁業管理納入海洋保護區規劃」訴求,影響淺海珊瑚(礁)海域環境影響因素包括氣候變遷海水溫度升高、人為活動及開發行為等。漁業署3日強調,近年小琉球遊客量已超過建議環境承載量,且小琉球海域自102年起依漁業法相關規定,3浬內海域已禁止網具類漁船作業,澎湖縣政府102年已公告南方四島底刺網禁漁區,漁業署表示,尚不宜片面認定漁業活動為影響淺海珊瑚(礁)主要因素。

-

救珊瑚 專家籲禁漁設保護區

台灣珊瑚正在衰退!環團實際調查發現,因頻繁漁業活動,小琉球及澎湖南方四島珊瑚處於頹敗中,多處珊瑚礁都被藻類大量覆蓋,甚至澎湖知名潛點「紫色薰衣草森林」,昔日珊瑚群紫色花海,如今只剩白色骨骼殘骸,一片死寂。

-

海洋保護區淪「空殼」?違規291件竟零結案

綠色和平指出,根據統計,小琉球海洋保護區去年出現291件違規捕撈、採集等行為,卻一件都沒結案,南方四島國家公園抓到逾百件違規,不到一半被處分,環團呼籲強化對違規漁船執法及監控,專家則建議參考夏威夷經驗,保護能促進珊瑚生長的草食類魚種,才不會讓海洋保護區淪為空殼。

-

影》澎湖「薰衣草森林」剩白骨 漁船頻繁出沒釀生態浩劫

台灣珊瑚正逐漸衰退!環團實際調查發現,被畫設為「海洋保護區」的小琉球及澎湖南方四島竟有多處珊瑚礁被大量藻類覆蓋,甚至死亡,例如澎湖知名潛點「紫色薰衣草森林」就只剩白色骨骼殘骸,其中漁船在小琉球活動程度最高,對當地珊瑚造成不小壓力,而澎湖南方四島部分禁漁區的漁船活動數值偏高,顯示執法不力,示警3地海域缺乏有效漁業管理、執法困難,造成漁業資源枯竭、珊瑚生態持續衰退,面臨漁業、觀光與生態三輸的巨大挑戰。

-

海委會批陸海警擾台「宵小之舉」陸國台辦強硬回應了

海委會主委管碧玲近日表示,「中國進入台灣管轄海域的行為多為騷擾,而不是執法;執法權牢牢掌握在台方手中」;「大陸越界漁船甚至被發現毒魚、破壞棲息地等行為」;希望能與大陸共同合作應對金門、馬祖等地海洋廢棄物治理問題。陳斌華表示,海峽兩岸都是中國的領土,大陸海警在相關海域執法巡查是合法正當之舉,大陸方面一向高度重視漁業資源和海洋生態環境保護。

-

海委會國際研討會登場 管碧玲預告海洋政策白皮書9月底發布

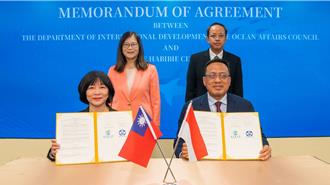

海洋委員會15日在高雄舉辦「2025海洋環境管理國際交流研討會」,吸引來自美國、法國、日本、韓國、菲律賓、馬來西亞、印尼及印度等9國47位國際專家,以及美國環保署、美國海岸防衛隊、日本海上災害防治中心等重要機構代表,超過300人與會。會中並見證台灣與印尼哈比比中心簽署合作備忘錄,象徵「印太海廢治理合作平台」首份國際合作文件,成為海委會成立以來國際合作的重要里程碑。

-

陸海警、漁船接連闖東沙

東沙海域連續2天遭大陸公務與民間船舶襲擾。11日清晨大陸海警「3101」船逼近我東沙島管轄海域,海巡署調派「台南艦」併航監控,迫使對方12日下午轉向離去;未料,12日晚間,又有中國「粵惠來漁04887」漁船闖入東沙東方11.6浬水域,並布放小舟企圖作業,海巡深夜強勢登檢,查扣小舟並將母船驅離。海巡署表示,已於13日全面清空海域中的越界船隻,持續維持高強度警戒與執法強度。

-

陸海警船、漁船接連闖東沙海域 海巡派艦巡航執法保衛海疆

東沙海域連續兩天遭大陸公務與民間船舶襲擾。11日清晨大陸海警「3101」船逼近我東沙島管轄海域,海巡署調派「台南艦」併航監控,迫使對方12日下午轉向離去;未料同日晚間,又有中國「粵惠來漁04887」漁船闖入東沙東方11.6浬水域,並布放小舟企圖作業,海巡深夜強勢登檢,查扣小舟並將母船驅離。海巡署表示,已於13日全面清空海域中越界船隻,持續維持高強度警戒與執法強度

-

陸海警船又試圖闖入東沙海域 海巡派艦併航驅離

陸海警船再次企圖闖入我國海域,被海巡署發現後驅離;海巡署東南沙分署東沙指揮部於9月11日清晨偵獲一艘大陸海警船,航向我國東沙島東北方28浬處海域,即將進入我方管轄水域,海巡署立即指揮「台南艦」前往處置,全程併航監控。該艦船於12日下午2時39分轉向北方,航離東沙限制水域。

-

海保署率國內外專家訪視金門 交流海洋保護區治理經驗

為呼應《海洋保育法》全面施行及全球「30×30」生物多樣性目標,海委會海洋保育署日前舉辦「海洋保護區國際實務與在地實踐能力建構工作坊」,專門委員許進隆特別帶領國內外專家蒞臨金門進行訪視與交流,了解當地海域漁業活動現況及保育挑戰。

-

海保署《與海共生I》專書 系統化解讀台灣海洋保護區

海洋保育法於7月1日正式施行後,海洋委員會海洋保育署11日發行首部台灣海洋保護區制度專書《與海共生I:海洋保護區之理念與制度》,系統梳理海洋保護區制度演進、國際趨勢與國內管理法制架構,作為推動我國海洋保護區政策的重要知識工具。

-

國家海洋日前夕 海洋保育貢獻楷模出爐:5團體5個人獲獎

海洋委員會5日公布「114年度第三屆海洋保育貢獻楷模獎」名單,共有5組團體與5位個人獲獎,涵蓋學術界、社區、漁會、NGO、社會企業及國小等多元領域,展現台灣民間對海洋保育的行動實力。主委管碧玲強調,這批得獎者將為7月即將施行的《海洋保育法》奠定厚實社會基礎,並於2025國家海洋政策白皮書發布會中接受頒獎肯定。

-

大陸漁船違法進入東沙海域 海巡台中艦水砲強勢驅離

海巡署台中艦、巡護九號3日執行東沙海域巡弋任務時,發現「粵深汕漁11366」大陸籍漁船違法進入我國東沙海域,台中艦立即以水砲強勢將「粵」船驅離出我國水域,海巡署表示,目前已無任何越界的大陸船舶。

-

睽違11年APEC再啟海洋部長會議 管碧玲出席為台灣發聲

2025年亞太經濟合作(APEC)海洋部長會議(AOMM)於4月30日至5月1日在韓國釜山舉行,這是2014年後首次重啟的海洋相關部長會議,也是我國海洋委員會成立以來首次參與的APEC專業部長會議,19個亞太經濟體海洋政策高層,探討氣候變遷下全球海洋的未來,海洋委員會主任委員管碧玲率團出席,全程以英文發言,展現台灣的國際專業與立場。

-

海保署招募海洋保育巡查員 資格條件曝 起薪超過37K

海洋委員會海洋保育署為因應保育業需求,現正招募5名海洋保育巡查員,工作地點分別是雲嘉、台東(含蘭嶼)及澎湖等地的海洋保育站,即日起至今年2月6日止受理郵寄報名,起薪為3萬7800元。

-

太平洋海底驚見神秘「黃磚路」 條紋清晰可見

2022年海洋探測船「鸚鵡螺號」(E/V Nautilus)在夏威夷群島北部進行深海探勘時,意外在太平洋海底發現神秘的「黃磚路」,乍看之下就像是通往奇幻世界的道路,影片發布在YouTube上後引起廣泛關注。

-

海洋保育改善陸地生活 好處超乎想像

全球充斥著海洋非法捕撈問題,導致魚類資源嚴重損失,因此菲律賓八打雁省自2014年實施海洋保護區(MPA)及季節性禁漁措施;另外,東帝汶阿陶羅島2015年也與保護國際組織密切合作,攜手建立海洋保護區,經過多年的努力,無論是海洋生態還是居民生計,皆大大改善。

-

全台首例 台達獲聯合國《生物多樣性公約》大會觀察員榮銜

聯合國《生物多樣性公約》第16屆締約方大會(CBD COP16)今年於哥倫比亞展開,台達長期關注氣候變遷並已將生物多樣性納入永續策略,本屆透過基金會取得CBD COP16觀察員的資格,於當地舉辦四場活動,包含在談判區主辦兩場與珊瑚復育相關的周邊會議,並受邀參與一場綠建築與生物多樣性的周邊會議,另外也在展位區展出珊瑚復育成果,累積共有超過百位國際級氣候領袖與會,獲得熱烈迴響。今(4)日舉行返台成果發表會,協助台灣掌握國際氣候重點趨勢。