搜尋結果

以下是含有深空探測實驗室的搜尋結果,共11筆

-

美太空競賽輸陸?NASA遭爆生命保障系統現「關鍵差距」

據觀察者網報導,「科學家發現,美國國家航空航天局(NASA)在太空生命保障系統研發中存在關鍵差距,這可能會阻礙美國在長期載人空間探索和居住方面與中國競爭,中國則遙遙領先」。香港《南華早報》9月14日報導指出,一個由包括NASA研究人員在內的科學家團隊發現,在中俄已計劃聯手建立月球科研基地之際,美國在生物再生式生命保障研究上的投入有限,正在削弱其在太空領域的競爭力。該團隊稱,過去的研究和政策決定——例如削減經費和項目,造成了NASA當前在空間居住能力上存在「關鍵差距」(Critical gaps)。

-

大陸首個!國際深空探測學會成立 聚焦月球、行星探測

國際深空探測學會成立大會7日在安徽合肥舉行,這也是大陸首個深空探測領域國際科技組織。根據說明,國際深空探測學會是由深空探測實驗室、中國國家航天局探月與航太工程中心、中國宇航學會、中國空間科學學會及法國行星探測地平線2061等5家單位聯合倡議,彙聚20位大陸院士與31名國外科學家共同發起申請,歷經兩年多籌備,於今年4月經大陸國務院批准,成為在民政部註冊具有獨立法人資格的非營利性國際科技組織。

-

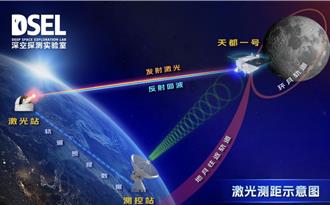

萬米外瞄準髮絲!陸在白天完成地月空間衛星雷射測距

據大陸央視新聞報導,從深空探測實驗室今天(4月29日)表示,「天都一號」通導技術試驗星成功完成白天強光干擾條件下的地月空間雷射測距技術試驗,這是全球首次在白天進行的地月空間衛星雷射測距,標誌著中國在深空軌道精密測量領域取得技術新突破。

-

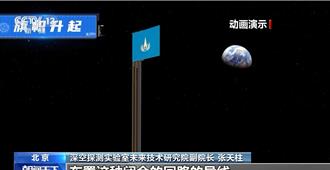

陸嫦娥七號2026年將登月球南極尋「水冰」

大陸央視新聞用戶端報導,2024年嫦娥六號完成了人類首次月球背面採樣返回壯舉。今年,探月四期後續的嫦娥七號、嫦娥八號的研製工作也將穩步推進。其中,嫦娥七號計畫於2026年發射,不但將搭載首個在月球飄動的旗幟,也將前往月球南極尋找水冰存在的證據。

-

陸嫦娥七號新計畫曝光:明年將去月球南極尋找「水冰」

大陸央視新聞用戶端日報導,2024年,嫦娥六號完成了人類首次月球背面採樣返回的壯舉。今年,探月四期後續的嫦娥七號、嫦娥八號的研製工作也將穩步推進。嫦娥七號計畫2026年發射,將前往月球南極尋找水冰存在的證據。

-

真挖到寶!陸科研人員在月壤樣本中首次發現天然「石墨烯」

據觀察者網引述吉林大學新聞網6月21日消息,近日,吉林大學鄒猛教授、張偉教授、李秀娟正高級工程師及中國科學院金屬研究所任文才研究員等,通過對嫦娥五號鑽採岩屑月壤(No. CE5Z0806YJYX004)的觀察分析,首次發現天然形成的少層石墨烯。

-

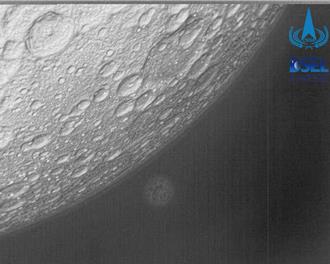

陸天都一號、二號通導技術試驗人造衛星傳回最新影像

大陸深空探測實驗室公眾號13日消息,天都一號、二號通導技術試驗人造衛星截至12日,順利開展月地高可靠傳輸與路由、月球軌道導航太空間基準異源標定等新技術試驗。經遙測數據計算結果表明,試驗專案能夠有效提高航天器環月軌道定軌精度,試驗設計具有重要實用價值。

-

大陸將發射二探月衛星 驗證月球軌道通信導航

隨著世界範圍內月球探測活動增多,建立月球通信、導航、遙測系統成為地月太空發展熱點。新華社4日報導,大陸將於今年上半年發射「天都一號」、「天都二號」通導技術試驗衛星,雙星將在月球軌道編隊飛行,實施月球軌道通信導航新技術驗證。

-

陸機器化學家 研發火星製氧催化劑

到火星是人類的夢想之一,但首先要解決缺氧問題。近期中國科學技術大學團隊運用智慧型機器人「機器化學家」,採用火星隕石成功研製出新型催化劑,為利用火星上的水製備氧氣提供了高效低耗能的解決方案,並在日前於國際知名學術期刊《自然‧合成》發表了研究成果。

-

陸「機器化學家」成功研發火星制氧催化劑

到火星是人類的夢想之一,但首先要解決缺氧問題。近日中國科學技術大學羅毅、江俊、尚偉偉教授團隊與深空探測實驗室張哲研究員等合作,運用智慧型機器人「機器化學家」,採用火星隕石成功研製出新型催化劑,為利用火星上的水製備氧氣提供了高效低能耗的解決方案,探索出在地球外星系就地取材研製化學品的新路,並在14日的國際知名學術期刊《自然 合成》發表了這一研究成果。

-

中國科大採用火星隕石 智慧創製產氧催化劑

據中國科學技術大學網站14日消息,人類夢想移居火星,首要克服火星缺乏氧氣的環境。近日,中國科學技術大學教授羅毅、江俊、副教授尚偉偉團隊與深空探測實驗室張哲研究員等合作,採用中國科大機器化學家「小來」平台,高效融合人工智慧和自動化機器實驗,利用火星隕石製備出實用的產氧電催化劑,在2個月內就完成需要窮舉2000年才能完成的複雜優化工作。這一具有里程碑意義的研究成果以〈Automated synthesis of oxygen-producing catalysts from Martian meteorites by a robotic AI chemist〉為題發表在國際期刊《自然·合成》(Nature Synthesis),並被編輯選為當期熱點論文予以專門推薦。