搜尋結果

以下是含有突變基因的搜尋結果,共26筆

-

6旬婦肺腺癌晚期 醫用NGS檢測助攻 找罕見突變基因獲生機

62歲的陳女士因慢性咳嗽及背痛到醫院就醫,診斷為第四期肺腺癌,由於她的常見致癌突變基因檢測為陰性,無法使用目前臨床效果最好的EGFR標靶藥物治療。在醫療團隊的建議下,接受微創手術取腫瘤組織做次世代定序基因檢測,終於找到罕見的Met突變基因的標靶藥物治療,讓病人有重生的希望,同時透過健保給付,幫助病人及家屬減輕治療費用的負擔。

-

罕見腦瘤嬰獲新生!新技術可體外培養癌細胞 助攻標靶藥奏效

精準醫療成為癌症治療趨勢,癌症患者在尋找有效治療方案的過程中,傳統的基因檢測已不再是唯一的工具。「替身醫療」技術,可透過在體外培養腫瘤細胞,協助癌患者篩選潛力治療藥物。國內一名患有「嬰兒期大腦半球膠質瘤」的男嬰,透過次世代基因定序搭配替身醫療找出藥物,如今腫瘤持續獲得控制,已準備上幼兒園。

-

藥華藥 拚增日本市占率

藥華藥(6446)21日宣布,日本子公司已完成提交旗下新藥Ropeg藥品上市後用法用量變更申請,擬將現行仿單劑量,從原本100微克起,每兩周增加50微克,調整為從250微克起,最快四周後即可達到目標劑量500微克的方案,預計一年內可通過,助力銷售成長。

-

健康新視界》藥物可降低阿茲海默症的發病風險(潘懷宗)

失智症(Dementia)是一個綜合症狀群,並不是單一疾病。它涵蓋了多種疾病類型,主要影響記憶、思考能力、行為和日常活動的能力。失智症類型依占比高低依序如下:阿茲海默症(約60~70%)、血管性失智症(約15~20%)、路易氏體失智症(約5~10%)、額顳葉型失智症(約5%)和其他類型(約5%以下)。

-

三代都出事!一家9口8人罹癌逝 醫揭關鍵

近來「河南家族9人罹癌8人離世」成為對岸社群的熱門話題。河南一名秦姓男子因咳嗽就醫,被診斷罹患肺癌,而秦男家族三代共有9人罹癌,其中8人已離世,經醫生分析發現,秦男家族帶有「BRCA1/2」基因突變,導致罹患特定癌症風險大幅提升,若父母一方帶有突變基因,子女有一半機率遺傳到該異常基因。

-

頸部長出2顆「棒球大」腫塊 男童靠標靶藥擺脫呼吸器

周小弟出生即診斷出第一型神經纖維瘤,1個月大時,就因腫瘤壓迫氣管接受氣切。隨著年齡漸長,腫瘤不斷增大、增生,頸部兩顆棒球大的腫瘤導致面容歪斜,而胸腔內腫瘤甚至壓廹了氣管與大血管,出現嚴重脊椎側彎。所幸,加入恩慈療法接受口服標靶治療後,成功縮小腫瘤,不必再24小時靠呼吸器維生,開心迎接國中生活。

-

精準醫療成抗癌新利器

癌症為我國十大死因之首,發生率、死亡率皆持續上升。隨著精準醫療時代來臨,選擇個人化治療方式最為重要,醫師指出,近年透過精準癌症治療,如標靶治療及免疫治療,能更準確揪出癌細胞,成為癌症治療一大利器,呼籲民眾除了注重平時日常保健,也應及早篩檢、選擇適合自己的治療方式。

-

三總、國醫奪國家新創獎 持續精進醫療技術照護國人健康

三軍總醫院及國防醫學院長期投入醫療科技研究發展,在「第21屆國家新創獎」獲得多項殊榮。三總神經外科部主任洪東源與研發團隊,開發出「次世代AI精准醫療─高通量果蠅癌體模式行藥物組合篩選應用於人類多基因突變癌症」,為癌症治療帶來革命性進展。洪東源表示,此技術透過次世代基因定序(NGS)、人工智慧(AI)結合果蠅篩選平臺,可成功縮短藥物篩選時間,達到精準醫療,使癌症病人生命延續。

-

掌握晚期肺癌治療先機 精準治療助抗癌

肺癌位居台灣男女癌症總體發生率、死亡率之冠,由於早期症狀不明顯,約6成患者發現時已為晚期。台灣肺癌學會理事長、桃園長庚醫院院長楊政達指出,除了熟知的抽菸、家族史,目前仍找不到其他明確危險因子,沒有絕對的高風險族群;此外肺癌腫瘤細胞容易轉移及產生抗藥性,死亡率因此居高不下,但近年出現精準治療,晚期患者能選擇標靶治療或免疫治療,有效提高存活率。

-

醫界盼健保給付晚期肺癌治療 接軌國際標準提升存活率

肺癌已連續20年位居國人癌症死因之首,台灣年輕病友協會發起肺癌病友問卷調查,蒐集晚期肺癌病友於治療過程中所面臨的困境,並於今(26)日與民進黨立委劉建國共同於立法院舉辦記者會公布問卷調查結果,邀請專家學者提出接軌國際治療指引及改善晚期肺癌治療困境之政策建議,呼應賴總統「健康台灣」願景,晚期肺癌治療接軌國際標準,提升病友存活率,減輕病友經濟負擔,期望能夠於2030年將癌症死亡率降低3分之1。

-

艾欣達偉AST-3424獲優秀論文獎 浩鼎沾光

浩鼎(4147)13日宣布,大陸合作夥伴深圳艾欣達偉醫藥發表,AST-3424 治療晚期肝細胞癌二期臨床療效與安全性期中分析,獲獲2024中國臨床腫瘤學會 (CSCO) 大會頒發「優秀論文獎」。該新藥浩鼎擁有亞洲部分國家以外的全球開發權利。

-

汪建民肺腺癌離世 醫嘆不意外!男比女更難救

藝人汪建民去年10月因疼痛難耐就醫,檢查發現罹患肺腺癌第4期,且擴散至頸椎、腦部及骨頭,今日(8)家人證實,汪建民在昨晚病逝,享年56歲。胸腔內科醫師蘇一峰直言「沒有太意外」,肺腺癌一旦轉移到腦部,又只剩化療選項,存活率大約僅2、3個月;目前「標靶藥物治療」最有效,成功率達7、8成,其中又以「亞洲人、女性、不抽菸」者機會更大。

-

膽道癌標靶新藥 健保暫時性給付

膽道癌又稱膽管癌,由於早期症狀不明顯,多數病人發現時已晚期,無法透過手術根除腫瘤,因此膽道癌也被封為「隱藏癌王」。不過,標靶藥物的發展替膽道癌患者帶來新希望,健保署去年將標靶新藥Pemigatinib納入暫時性給付,今年更開放給付包括「肝內膽管癌」在內等19種癌別的次世代基因檢測。

-

《生醫股》生華科跨癌種新藥臨床數據正向 2024 ESMO年會雙軌發表

生華科(6492)今(9)日宣布,開發中新藥Pidnarulex (CX-5461)人體臨床Phase 1b前期試驗成果,展現具抗多種癌症的治療潛力,相關數據摘要內容,今日已於2024年歐洲腫瘤醫學學會ESMO大會以海報形式現場及官網上線發表。

-

藥華藥Q2 EPS 2.09元 刷單季新高

藥華藥(6446)15日在法說會中表示,今年營運大見轉機,第二季本業獲利4.4億元,季增逾24倍,每股稅後純益(EPS)2.09元,改寫單季新高,隨著全球營運規模擴大,預期未來獲利將快速成長。另外,興建的竹北廠,預計2026年投產,產能可供應超過10萬名病患。

-

藥華藥Q2本業獲利季增24倍 竹北廠估2026年投產

藥華藥(6446)15日在法說會中表示,今年營運大見轉機,第二季本業獲利4.4億元,季增逾24倍,EPS以2.09元,改寫單季新高;隨著全球營運規模擴大,預期未來獲利將快速成長。另外,興建的竹北廠,預計2026年投產,產能可供應超過10萬名病患。

-

狐臭和基因有關 韓國人自帶「清爽基因」讓歐巴流汗都是香的

每個人身上都有大汗腺(頂漿腺),為何有些人有狐臭?有些人卻沒有?研究顯示,其實有狐臭才正常,十多萬年前的基因突變才讓部分人免去異味困擾,又以東亞人種為主,而韓國人自帶「清爽基因」的比例達到98%,換句話說,韓國歐巴流汗幾乎無異味!

-

逃過影像偵測 隱形癌細胞 液態切片現蹤

你能想像在你體內悄悄成長,卻又無聲無息的癌症嗎?當癌症還未成長到足以被現代醫學偵測的程度時,它就像是一個隱形的敵人,悄悄地、無聲地在我們體內發展,這就是所謂的亞臨床癌症。

-

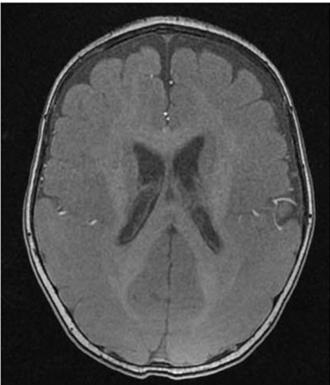

大腦沒皺褶!長庚、陽明交大找出「平腦症」致病基因

一般人類的大腦表面會有許多稱為「腦迴」皺褶,與高階認知功能發展息息相關,但有少數患有「平腦症」的人則沒有皺褶,恐嚴重影響幼兒發育,全台約有300例病例,高雄長庚陽明交大研究合作,繼2020年之後,再次發現造成平腦症的基因NDEL1,登上今年1月神經科學重量級期刊「神經病理期刊(Acta Neuropathologica)」,有機會讓人類進一步對大腦有深入了解。

-

癌症治療新趨勢 有相同變異基因可「1藥治多癌」

癌症一直是台灣十大死因榜首,但抗癌,傳統都是先問「器官」,哪個位置發生什麼癌症,醫界如今則以「不特定癌」為最新治療方向。台灣免疫暨腫瘤學會理事長張文震表示,不定腫瘤新觀念有別於傳統癌症分類,「跨癌別特定基因」是不同的癌別可能具有相同的基因突變,若能找到同樣驅動基因,就有機會以相同的藥物治療不同原發部位的癌症。