搜尋結果

以下是含有臟腑的搜尋結果,共57筆

-

耳鳴好困擾 從腎肝脾找病根

耳鳴是現代人常見困擾之一,安靜時特別明顯,甚至影響睡眠與情緒。中醫師表示,耳鳴不只是耳部問題,而是氣血失調、臟腑功能失衡的反映,常與腎、肝、脾三臟相關。若能從臟腑平衡、氣血調和著手,配合個人體質調理、飲食節制與穴位保健,便可逐步緩解。

-

8飲食習慣 改善腰痠手麻

現代人長時間久坐、使用手機電腦,或工作壓力大、運動不足,常出現肩頸僵硬、腰痠背痛、手腳麻木等問題。中醫師指出,民眾常以為這些症狀是正常老化,其實是身體氣血運行出問題,應保持溫暖、適度運動、規律作息,也可尋求中醫治療,搭配溫熱飲食調理,改善氣血循環。

-

秋燥防泌尿道感染 醫推3飲食

近日天氣轉涼,節氣進入霜降,中醫師指出,秋天氣候轉乾、氣溫下降,若水分攝取不夠,容易導致排尿減少、尿液濃縮,讓細菌有機可乘,增加泌尿道感染風險。建議可多攝取利尿清熱類食物如冬瓜、綠豆,及新鮮蔬果或具利尿作用的海產。

-

咳嗽痰多易喘?當心慢性肺阻塞 中醫:補脾益腎是關鍵

根據統計,慢性肺阻塞長期高居國人十大死因第7名,每年將近5000人因而死亡。除了使用西藥支氣管擴張劑、類固醇、去痰藥之外,其實中醫也有很多藥材可幫助改善病情。天寶中醫診所院長陳霖光醫師近日診治數名慢性肺阻塞患者,結果顯示多種中藥對緩解病情有很大幫助,包括栝蔞、杏仁、貝母、款冬花、桔梗、五味子、黨參、熟地黃等等。其中病患黃先生原本連爬上2樓都會喘,中藥治療後不但咳嗽痰喘改善許多,甚至還可騎腳踏車去運動,可說療效明顯。

-

廁所跑不停 膀胱過動症害的

你是否經常跑廁所?大多數人都會安慰自己是太緊張、精神壓力過大,但醫學上有個疾病跟身體「水龍頭」關不緊有關,它就是「膀胱過動症」。中醫師指出,嚴重的膀胱過動症需透過針藥並用來治療,還要配合生活作息、飲食調整,提醒民眾應避免辛辣及刺激食物,尤其對利尿相關的咖啡因及酒精絕對要暫時避免。

-

別讓身高停滯!中醫師揭「轉骨警訊」 把握時機逆轉生長

演藝圈男偶像身高動輒突破180公分,不僅是家長,就連青少年也非常關注自身身高,聯新國際醫院中醫科副主任陳藝文指出,診間常遇到因成長落後同齡而尋求協助的案例。她分享一位國二男生身高僅150多公分,由於父母的身高均不足170公分,經過轉骨調理、改善作息與運動多管齊下,如今升上高一身高已超過170公分,仍持續療程以期再提升。

-

吃少還是胖 中醫解析PCOS惡性循環

「明明吃得不多,體重卻持續上升,月經也亂七八糟。」這樣的抱怨在女性門診中並不少見。中醫師提醒,這些問題很可能與多囊性卵巢症候群(PCOS)有關。除了影響月經周期,還常伴隨皮膚痘痘、體毛增生、掉髮及體重增加,形成「越胖越失調、越失調越胖」的惡性循環。

-

中醫授10招 保護腎健康

腎臟是人體的重要臟腑,西醫認為它負責過濾血液、排泄廢物、調節水電解質與酸鹼平衡,並分泌影響血壓與造血的激素;中醫則視「腎」為先天之本,主藏精、主水、納氣,關聯到生長發育、生殖、骨骼、腦髓、耳朵與頭髮。若能在日常生活中落實護腎10招,不僅可預防腎病變,還能延緩衰老、增強免疫、改善體質。

-

長期失眠 中醫:宜調理心肝

「明明睡滿八小時,醒來卻還是累得像沒睡過。」失眠已是現代人的常見困擾。中醫師表示,失眠不只是「睡不著」,而是身體失衡的訊號。雖然西醫提供藥物能緩解,若搭配中醫調理體質,更能找回自然入睡的能力。

-

每天睡8小時還是累 脾腎雙虛在作祟

每天睡8小時卻還是覺得累?早上一起床就渾身沒力,下午開始腦袋渾沌、注意力渙散,甚至時不時感冒、拉肚子、腰痠背痛。如果都已經排除重大疾病,這些長期疲勞的狀況依舊存在,中醫表示,可能是「氣虛」與「脾腎雙虛」作祟。

-

仙草清熱穩血糖 醫教加2物:冷底也能吃

天氣熱來杯仙草茶暑氣全消。中醫師王大元表示,仙草含有酚酸等多種抗氧化物,適量食用有助降低血脂、增加飽足感、穩定血糖、促進排便與預防痛風,不過,仙草屬性偏寒,常手腳冰冷、頻尿、經痛或舌苔白膩等冷底體質者,不宜多吃,或是食用時加入溫熱的龍眼乾、大棗,以免寒上加寒。

-

「咬牙切齒」不是生氣!7旬嬤長期焦慮 中醫針灸解痛苦

1位70歲的女性長輩長年深受「咬牙切齒」困擾,牙齒會不自覺快速咬合顫抖,雖曾治療但症狀始終未見顯著改善,最後求診中國醫藥大學新竹附設醫院中醫科,醫師吳姵潁發現其因長期焦慮以及壓力大,診斷為顳顎關節症候群,經過1個月的中藥及針灸治療後,症狀明顯減輕,生活品質也隨之提升。

-

對症選擇吃水果 消暑兼養生

台灣盛產水果,天氣熱,西瓜、芒果、鳳梨、荔枝等水分多的水果,成為民眾消暑解渴的最愛。水果確實富含維生素與礦物質,但中醫師提醒,夏季水果雖有清涼退火的效果,若忽略自身體質與吃進的份量,反而可能引起腸胃不適或過敏,唯有「對症選擇」才能真正養生。

-

三伏貼揮發性溫熱 有助減緩過敏

台灣兒童過敏盛行率逐年攀升,中醫指出,許多小朋友小時候皮膚、腸道過敏,長大則面臨鼻過敏、氣喘,透過「三伏貼」治療,以預防醫學概念調理體質,能幫助減緩過敏症狀,尤其適合兒童、虛寒體質及銀髮族群。

-

吹冷氣、喝手搖飲解暑 體內藏濕 排水≠排濕

大暑將至,氣溫節節高升,跨出冷氣房就像被保鮮膜裹住,悶得沒食慾,只想吃冰、喝飲料;但一時爽快過後,反而渾身發脹,昏昏欲睡。中醫表示身體脹不是胖,而是體內水代謝停滯,濕氣重。

-

產後坐月子 中醫助血氣調理

懷孕會令女性身體變化劇烈,經歷生產後,子宮約需耗費6~8周來恢復原本的大小,臨床上稱作產褥期。中醫師表示,產後的重點在讓惡露順利排出、子宮復舊,同時兼顧泌乳與其他臟腑的調養,「坐月子」指的就是這個恢復過程。產後調養可分4階段,每個時期配合不同的中藥調理,循序漸進地幫助氣血達到平衡。

-

酷暑防皮膚癢 中醫飲食有撇步

夏季氣候炎熱,容易皮膚瘙癢,若飲食不加節制,將誘發或加重皮膚病。中醫師提醒民眾,應避免辛辣、油炸肥膩、甜食奶製品、酒類及生冷食物,皮膚的健康與氣血充足、經絡通暢、臟腑平衡息息相關,養成健康的生活習慣是最平常也最重要的方法。

-

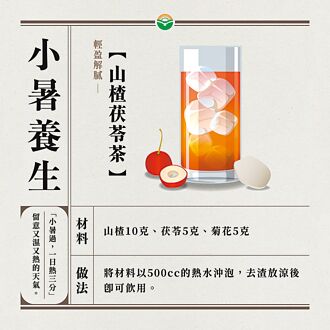

小暑過心脾旺盛 中醫建議飲食改善

「小暑過,一日熱三分。」今天(7日)節氣來到小暑,此時氣溫高、多雨、溼度大、天氣悶熱,氣壓低,中醫師表示,小暑對應人體的「心」與「脾」,夏天陽氣旺盛,心火容易亢盛,加上溼氣重亦會影響脾胃功能,時常使人出現疲倦、食慾不振、煩躁等問題,因此養生重點在於清熱解暑、健脾祛溼、養心安神。

-

身心倦怠 恐是腦神經衰弱

你是否出現身體疲倦、注意力下降,情緒常在焦慮易怒、低落憂鬱轉換?這可能是「腦神經衰弱」,現代醫學常視為與焦慮症、輕度憂鬱症、慢性疲勞症候群重疊的心理生理綜合症。專家提醒,除透過針灸、藥物改善症狀,民眾也可在睡前按壓神門穴,引導氣血內收,並在起床按壓百會穴,喚醒腦部氣血活絡,每次15分鐘,幫助治療腦神經衰弱。