谢杰然(哥)鸿安堂第四代

本身学工业工程,在电子公司做正常上班族十年。六年前开始回到家中帮忙,主要协助中药舖店面经营。

谢坤育(弟)鸿安堂第四代

大学与研究所一路念建筑毕业,从事建筑相关事业约十年。亦在六年前开始返回家中帮忙,主要协助中药舖的行销与商品开发。

陈昱府 渔香甜不辣第五代

高中念餐饮科,十八岁即在家中帮忙,创立渔香甜不辣门市,今年已经是第十三年。

回家的契机/在家找到想要的生活

谢大哥:我本来就是一般的上班族,在电子公司做仓管、採购、生管、品保等。一开始也没有想要接家里的事业,家里的人也不希望我们兄弟接手,他们希望我们先去外面工作,如果在外不顺或是真的想要回来了,那就再回来家里。当初我也觉得自己不会回来,毕竟自己都在外面做了十几年,但最重要的转机是二叔过世,店里少了一个很有经验的人真的差很多。原本打算在我爸妈那代结束,我跟我弟都觉得这家店经营了三代,结束很可惜,加上奶奶思念二叔,想说如果可以回来帮忙,也可以陪伴家人,所以就一起回来。目前已经接手六年,我觉得在外面工作一段时间后,家里的这些东西对我产生牵绊,反而发现这才是自己想要的生活。

从学生到老板

昱府:我是念餐饮科毕业。鱼浆的事业从我太祖就开始做,算到我的话是第五代,其实我这辈子没有想过当老板、也没想过要接家里的事业。家中原本也是想到爸妈那代就结束,因为我们是工厂起家,以前跟着市场大概四、五点就要起床开工,一路做到下午,大节日的话就得到傍晚。而且这种传产事业要请人也困难,所以真的是很累人的工作。十八岁时被阿嬷叫回来,自己开了渔香甜不辣门市十三年,当初餐饮科的老师都变成顾客了。

家族回忆/工厂家庭的生活

昱府:我们家是用鲨鱼打鱼浆,以前南寮渔港没有泥沙堆积,所以当时都是从那边进货。后来因为泥沙堆积实在太严重,渔船无法靠港,我们才是改从高雄进口远洋的,因为是从高雄一路载上来,所以没办法精准地说出几点会到货,所以我们凌晨要起床等,收到渔货后分类冰进冷冻库才能回家睡觉,隔天再制作鱼浆。我们一年只休过年那五天,因为要赶工给下游的厂商,在过年前我们都会特别忙。

因为阿公阿嬷很重视跟客人的关系,即使是过年期间,如果客户的鱼浆提早用完要叫货,我们还是会开工出货,真的是很累。

几乎全年无休的童年

谢大哥:早期中药行比较累,切、洗、晒药材等都要自己来,有很多琐碎的事情。我们跟渔香一样,小时候也只休六天,除夕到初五,但其实到除夕,大门还是会半开,如果客人临时有需求,还是可以找我们买,所以过年其实满忙的。因为家里做生意,加上对面是长和宫,记得小时候五点半就会有人来敲门抓药籤,上课前都需要在店里帮忙。

接手后的转型/从医疗走向生活

谢大哥:我爸比较传统,会觉得以不变应万变。我跟我弟弟会觉得要适应变迁的环境,大家使用习惯在改变,要想办法跟现在的社会接轨。像现在爸爸就比较主内、我们比较主外,现在渐渐会比较开放让我们做想做的事情。

现在因为医疗环境改变,所以越来越少人以中药治病,加上有执照的问题,我们希望能够转型以生活类为主,药用的东西就不碰,像是冬季进补的八珍、四物、十全。我们还想推广养身这个概念,然后因为我们生长的环境,我们知道什么是好东西,我们想找台湾好的东西介绍给客人。

从工厂拓展成门市

昱府:我觉得最难的是怎么跟家里沟通,建立桥梁很重要。家中原先只有制作鱼浆,我主要是转型成熟食,是完全不同方向。一开始,阿公说下游厂商有卖鱼羹、鱼丸,所以这些都不能卖,我只好从没人卖的甜不辣开始。加上工厂的概念就是把每天的量做完就下班,但门市需要长时间经营;老一辈觉得做生意就是把桌子摆一摆就好,但现代人讲求装潢、环境等。在开店过程中争吵非常多。另外,主要是因为我们家东西没有添加物容易坏,必须每天现做现卖,非常忙碌。

未来期许/建立家业品牌

谢家兄弟:我们希望未来可以做些更贴近生活的东西,像我们最近有在尝试要推出手工皂。我们也持续寻找品质好的商品,跟小农合作契作。还有另一个发展的重点是电商,鸿安堂是一个品牌,但我们认为它还没有被很好的推广出去,所以我们会持续努力。\

诉说家族故事

昱府:渔香甜不辣的店面都是由我负责,从商品制作、店内装潢、顾客服务、外送等,我都几乎能自己来就自己来。到现在十三年了也培养出一群顾客,所以每到用餐时间都蛮忙的。

我想让大家认识渔香这个品牌,我们家族有一百五十年歷史,希望让大家知道这些食物是可以用很天然的方法制作,不需要其他的添加物也可以很好吃。目前已经有在推动加盟店的开立,但分店的话因为我自己的时间跟能力实在有限,所以可能要等其他兄弟姊妹想通有想回来再说。

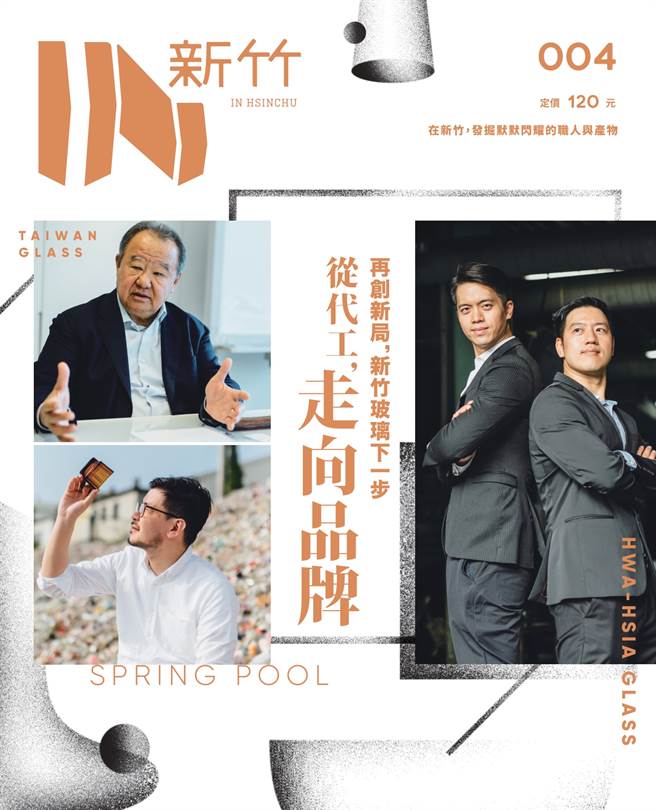

(本文摘自 《IN新竹004期》)

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。