一八○二年,陶艺家约书亚.玮致活的儿子,也是达尔文的舅舅汤姆.玮致活,拍下一张最早期的照片。他先把硝酸银溶液涂在皮革或纸上(硝酸银溶液对光敏感),再把树叶放在顶端,然后将仪器暴露于阳光下约一个半小时。光将经过暴露的硝酸银,转换为银合金重新现身,于是浮现灰白色的叶状翦影。他制作出一张负片,儘管只有黑白二色。彩色摄影术理所当然成为维多利亚时代下一个伟大的目标,最后是由马克士威完成了这个梦想。

在马克士威达成梦想之前,十九世纪的科学家韦纳认为,色彩的突破,取决于氯化银中与不同波长的光产生反应的化合物,在反应结束时所形成的新化合物,具有与催化波长一致的顏色。韦纳也认为,诸如在动物身上所发现的有机物质,可能具有类似的属性。因而形成适应性偽装的理论。韦纳指出,毛毛虫之所以能配合环境变化改变身体的顏色,是因为牠的皮肤会「利用本身组织的敏感性化合物,拍下身周环境的照片」。这是个不错的想法,但纯属虚构。

维多利亚时代卓越的自然主义者爱德华,曾于一八四八年提出补充。如同亚里斯多德及自那时以来的哲学家、科学家与诗人一般,爱德华也为变色龙着迷。变色龙会戏剧性地改变身体的顏色。有个大问题是「牠们如何办到这一点?」爱德华了解答案无关皮肤的任何化学变化,而是取决于色素的机械性分布。这是一项突破。

变色龙或墨鱼的皮肤外覆色素体,即色细胞。这些简单细胞外面通常包覆着色素,每个色细胞只含一种色素,只能形成一种顏色。但细胞具有弹性,它可以改变自己的形状;在神经的控制之下,细胞可以变得扁平细长,与动物的表皮平行横卧,或者变得短而矮胖。但在任何情况下,色素都均匀分布整个细胞。观察动物就会发现,短而矮胖的细胞只会显现一小部分的色素,所形成的视觉效果根本微不足道;但细长的扁平细胞却可以显现许多色素,因而肉眼可以看见它们的顏色。我们可以铜板为例,来思考并比较这两种可能的色细胞类型:人们很容易看见平躺的铜板,但比较不容易看到以边缘站立的铜板。

变色龙和墨鱼的皮肤外表,的确覆盖各种顏色的色细胞。若与电视萤幕相比拟,你可以将个别细胞视为次小点,次小点聚集形成可以独立产生任何顏色的小点。在开关电视之际或转换画面的中间阶段,组成小点的各个次小点,都有能力呈现各种亮度的任何顏色。在高倍率显微镜下观察,将皮肤想像成各色并列的彩色铜板。当某些铜板以侧面旋转时,整体就会呈现不同的顏色,这种作法确实有效,的确非常有效。想想牵涉其中的演化困境,及这类机制所需耗费的生理成本,你可能会希望自己也拥有这项本领。重要的线路──大脑空间──必须制造色素与特化细胞、肌肉和感应器。记住这些成本,我们就能从演化因素与行为关系的角度切入,开始思考光的重要性。我们绝不会过分夸张光的重要性。

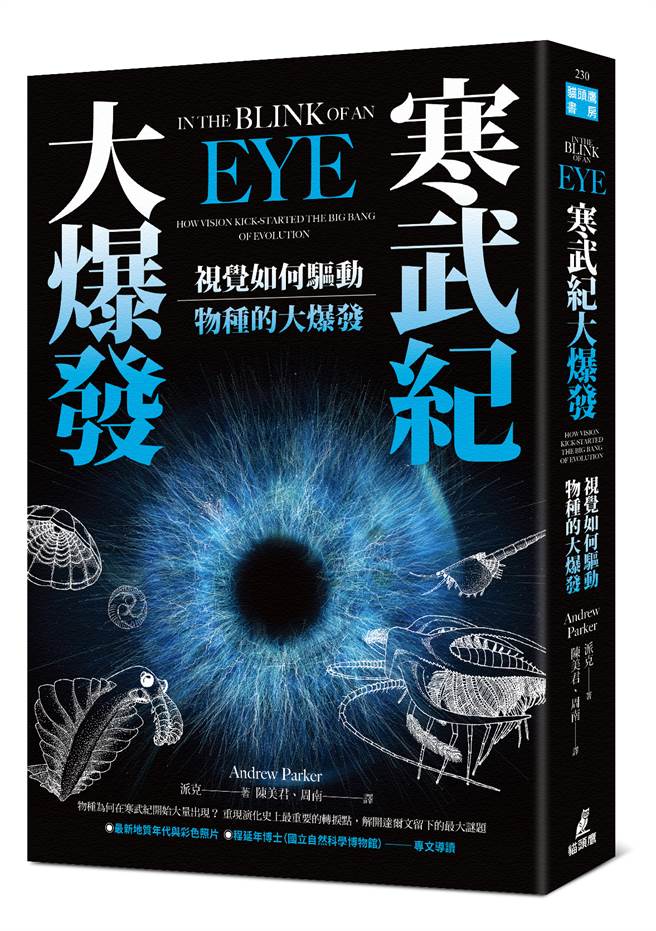

(本文摘自《寒武纪大爆发》/猫头鹰出版社)

【内容简介】1858年,达尔文在《物种源始》中提到:从化石纪录来看,物种数量在寒武纪左右突然有了爆炸性的成长。在寒武纪开始后,三叶虫、贝类等等拥有硬质身体结构的生物突然出现,物种数量也有如「大霹雳」一般快速增长。这个物种快速暴增的现象被称为「寒武纪大爆发」,是演化史上的划时代事件,但时至今日,寒武纪大爆发为何发生仍旧是一个巨大的谜团。

牛津大学动物学家派克全面检视远古化石证据,抽丝剥茧一步步重建寒武纪的缤纷世界。从寒武纪出乍现的天光到眼睛的诞生,派克提出,光与视觉就是开启寒武纪物种大爆发关键的催化剂!

【作者简介】派克Andrew Parker

一九六七年出生于英国,曾于澳洲博物馆从事海洋生物研究,也同时取得雪梨麦克里大学博士学位。之后派克转往英国牛津大学动物学系进行研究工作,并于一九九九年成为英国皇家学会的研究员。此外,他也是牛津大学萨莫维尔学院、欧尼斯特库克学会的研究员,以及澳洲博物馆和雪梨大学的助研究员。

派克早期以种子虾为研究主题,意外踏进古典光学的领域。在接受动物结构色相关课题的训练后,他从一个门外汉变成光学专家,并以他的专长解答寒武纪大爆发之谜,架构出「眼睛驱动了寒武纪大爆发」的精采论述,泰晤士报因此形容他是:「举世最重要的三个青年科学家之一。」派克曾发表无数篇科学论文,范畴广及自然界的光学、仿生学和演化学等。本书为他的第一本科普写作。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。