世界各地珊瑚礁正面临严重威胁,台湾海洋大学与姊妹校马来西亚登嘉楼大学合作,以刁曼岛的珊瑚礁为样本做研究,发现有孔虫可成为南海南部珊瑚礁健康的生物指标,若耐受性强的有孔虫增加,代表环境不适合珊瑚礁生长,成果已刊登在国际期刊《科学报告》。

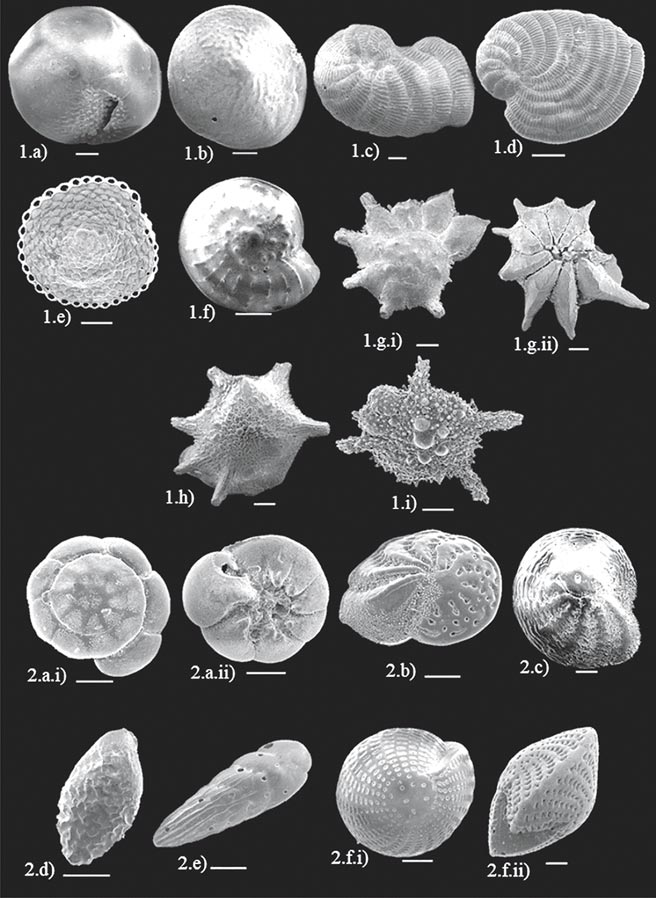

人为活动及气候变迁屡屡使珊瑚礁群落减少甚至消失,为让管理人员更有系统保护珊瑚礁生态,海大助理研究员潘惠娟与马来西亚登嘉楼大学地质研究团队,于南海南部马来西亚东岸刁曼岛调查生态。研究团队根据人为活动与环境开发程度,在刁曼岛周围选取10个站位,共採集30组样本,筛洗后辨识出8目、41科、80属、161种底栖性有孔虫壳体,依壳体性质细分为胶结质、玻璃质与陶瓷质等,再根据各种有孔虫的生活特性与生态需求,评估珊瑚礁健康生态。

分析指出,珊瑚礁健康生态指标(FI)与海水水质有良好正相关,但与海水中有机物质含量多寡呈现负相关,具耐受性的有孔虫,如Ammonia、Elphidium与Bolivina,能在典型受污染、富含高有机质、低溶氧的海洋环境中大量增加,FI值相对较低。

调查结果显示,FI值大于4代表珊瑚礁健康良好,而刁曼岛西岸的FI值普遍较低,多数小于3,反映西岸水上活动、旅游发展正削弱珊瑚礁「免疫力」,未来面临更加严峻的气候暖化、海水酸化时,西岸珊瑚礁将更难维持生态多样性。

潘惠娟表示,这次研究有助于珊瑚礁周围水质与健康状况评估,海洋国家公园管理决策人员可藉由FI指标密切监测,衡量珊瑚礁生态系统对人类活动的承载力,适用于刁曼岛、马来西亚各地及南海其它珊瑚礁系统。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。