面对欧盟碳边境调整机制将于2026年生效,臺湾产业的前景何在?工研院于日前举办「十载精彩 制胜未来」院士论坛与院士会议,针对全球迈向2050净零碳排议题提出建言。工研院院长刘文雄指出,许多人对「2050净零碳排」的第一印象,就是增加营运成本,为企业带来沉重负担,其实只要逆向思考,伴随净零挑战而来的,将是巨大商机。臺湾企业若能及早进行低碳转型所需的关键作为,将有机会延续既有荣景,成为未来数十年的成长动力。

国际能源署(IEA)也提出「2050净零策略」,鼓励企业在技术面分成两阶段落实。首先是在2021年到2030年间,企业可先「精进现有技术」,除了优化现有的再生能源、电气设备等使用效能,也要改变人类对资源与能源的需求与行为,提高碳捕捉、再利用与封存技术(CCUS)的效率。到2030年至2050年的第二阶段,企业可将主力放在「创新技术研发并发展国际合作」,此阶段可从「技术面」和「非技术面」发展。在「技术面」,首先可发展已被视为未来洁净能源的强势选项「绿色氢能」。

在再生能源方面,臺湾可增加太阳能、风力、潮汐能、地热能、水力能等洁净能源的使用量。电气化方面则可善用电动车等低碳设备与系统,循序渐进完成「运输电气化」的目标。

在改变需求与行为上,政府与产业有义务打破不断购买新物品的线性经济思维,发展「使用但不拥有」的共享平台。至于碳捕捉、利用与封存技术,可用创新科技改变制程与原物料的燃烧温度,以减少碳排放比例。

至于经贸、法规与国际接轨的「非技术面」,对内以政策、规范、奖励为推力,推动再生能源发展、提升建筑能源效率;对外可制定碳定价、碳权(碳排放额度),因应国际上以「碳」为标的贸易规则。

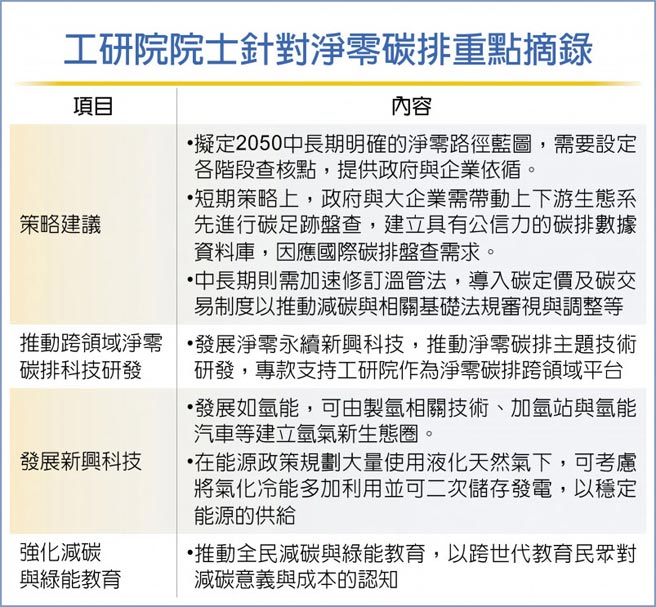

在第十届院士会议中,工研院院士们亦强调,净零碳排议题已是全球热议,对产业的压力已经「全面抵达」。臺湾需拟定国家中长期明确的净零路径蓝图,不止有2050的目标,也需要设定各阶段查核点,提供政府与企业依循。

院士苗丰强表示,要达到2050净零碳排是一大挑战,未来关于碳税、碳交易的实施等,都会增加很多成本,欧美已有针对2030年的碳高峰进行减碳,但目前台湾在2050长远性的减碳路径还没规划出来。政府需要尽早订定2050达到净零碳排的路径。

在短期策略上,政府与大企业需带动上下游生态系先进行碳足迹盘查,建立具有公信力的碳排数据资料库,因应国际碳排盘查需求。中长期则需加速修订温管法,导入碳定价及碳交易制度以推动减碳;政府对相关基础法规也要进行审视并做适当调整,以推动净零排放与循环利用;同时要运用新技术在新生活形态下开拓未来新市场与新产业,例如生技代工产业(CDMO)可借镜半导体产业经验,使用更有生产效率的设备,因应净零碳排趋势。

在协助台湾迈向净零碳排社会,工研院可以助产业一臂之力。工研院院士杨振通指出,欧盟企业都知道自己的碳排量,但台湾中小企业却不是那么清楚该如何计算,工研院可协助辅导中小企业进行碳盘查及碳足迹计算,让中小企业可以配合国际供应链的需求。

此外,院士认为全球2030减碳目标以既有技术扩大应用可应对,但要达成2050净零的目标仍需考量很多未来新兴科技,如氢能可由制氢相关技术、加氢站与氢能汽车等建立氢气新生态圈。另外在台湾能源政策规划大量使用液化天然气下,可考虑将气汽化冷能多加利用并可二次储存发电,以稳定能源的供给。

院士吴锦城表示,现在很多新创聚焦在「收碳」,但「减碳」和「收碳」都很重要,工研院有跨平台技术整合的能力,若可把「减碳」、「收碳」和循环经济进一步做结合,将协助企业和政府成为国内创新应用技术对接国际市场的出海口。

身体力行也是减碳的方法之一。院士们呼吁,很重要的是要推动全民减碳与绿能教育,以跨世代教育民眾对减碳意义与成本的认知,并藉科技协助将碳排可视化,改变生活形态,以减少抗力;企业也要加强内部文化教育,并可提前部署人员的工作转型。

面对2050年国际间要求达到二氧化碳净零碳排的目标,工研院已于今年初已成立「净零永续策略办公室」,将运用跨领域整合产业的创新研究和科技研发,从供给、需求、制造、环境、经贸法规五大构面,协助产业与企业进行净零碳排。(《工业技术与资讯》整理)

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。