至今已有137个国家宣示将迈向「净零排放」(Net Zero Emissions),「减碳」成为全球无可避免的发展趋势。然在推动减碳的过程中,许多国家发现仅倚赖提升再生能源发电的比例削减碳排的效果,已逐渐产生瓶颈,除了加强二氧化碳的回收和循环利用等方法,可整合能源系统并进一步取代传统化石能源的「氢能」跃为未来实现净零碳排的主要策略之一。

根据国际能源署(IEA)估计,在2040年前国际间多以使用化石燃料重组产出的「灰氢」、或是加上CCUS(碳捕捉、利用与封存)技术的「蓝氢」为主。而採用剩余再生能源的电力搭配水电解制造技术,使生产过程中零碳排的「绿氢」,则于2040年后方有机会形成主流,未来于工业、交通、发电等应用部门成长潜力最高。

因此,许多国家陆续推出氢能战略图或政策目标,期能有效提升氢能相关技术、降低制氢成本,成为重要的「减碳」助力。像是在2017年率先提出「氢能基本战略」、规划「氢能社会」的日本,由政府主导市场及产业发展,并透过定置型燃料电池、氢能车等特定应用,带动氢能的基础建设及产品标准化。为了能真正实现碳中和,日本也规划提升洁净氢气供应的稳定性,以进一步扩大在民生、产业、运输、电力等各部门的应用;近期还建置绿能创新基金,加速氢能相关技术研发。亚洲另外一个氢能发展重镇韩国则以建立氢能产业为主要目的之一,强调氢能车等新兴应用,更是全球首个订定氢能专法的国家,期透过专责单位推动并规范各项氢能发展措施。

欧美国家的氢能政策则偏重多元产业应用,以提高氢气的规模经济与减碳效果。欧盟提出的氢能战略,直指发展「绿氢」为目标,蓝氢作为过渡工具,并要建置跨境的绿氢供应链,切入工业、运输等部门的应用。未来还将规范碳价、成立「欧洲清洁氢气联盟」,使绿氢能在2030年与灰氢竞争,藉此促进各成员国制定绿氢的相关政策与计画。美国的氢能发展则以技术研发及产业自行发展为主,联邦政府并未有太多的政策规划,仅美国能源部希望透过提升氢能技术,在2030年能达到每公斤氢气一美元的目标。

而中国虽将实现净零碳目标延后至2060年,目前也将氢能车纳入补助,并由各省推动减碳的相关技术与计画,中央政策仍在研拟之中。

拥有丰富天然资源的澳洲,在氢能政策上则有独特定位,搭配在地充裕的再生能源,由各地方政府与国内外企业合作产氢,以打造氢气出口的产业,为传统能源出口国中最具规模的转型案例,现已延揽日本的川崎重工、三菱电力、岩谷等企业前往当地开设制氢厂,希能形成国际氢能供应链。

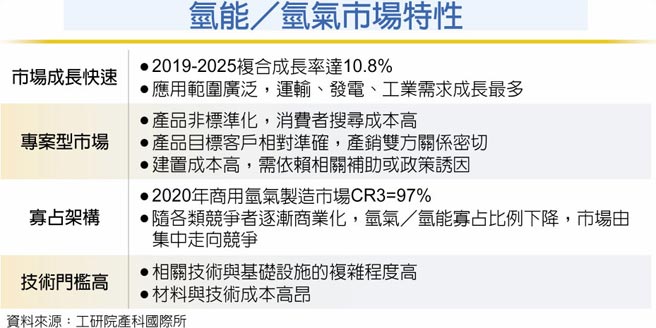

回头看台湾,产学研界皆在氢能相关技术有许多投入,学界已投入如新型制氢技术研发、电解产氢的效率提升、低成本储氢材料、新型材料开发等前瞻技术;法人以应用商业化为方向,例如进行燃料电池相关系统整合与验证,或燃料电池无人机等新型产品开发;产业界则以发电系统和交通工具的应用开发为主,像是微电网所使用的氢能燃料电池等。氢气供应则已有相关业者在国内逐步建置绿氢或蓝氢厂。

台湾在能源转型上仍面临不少挑战,虽已具备可与氢气结合的工业基础,然未来若要生产绿氢,则需有更充足的再生能源供应,并衍生电价上涨、以及现时电解制氢与运储氢技术的成本仍高,仍需政策推动、技术精进或法规配合。

氢能是台湾必须纳入能源转型的要角之一,像在发电及产业应用上,採用天然气与氢气混烧涡轮发电、燃料电池,或是炼钢、化工、半导体等制程,氢能都扮演重要的减碳角色。未来在前瞻的氢能技术研发,再生能源与电解制氢的系统整合、甚至是与国际氢能供应链的合作与连结等,都是可持续努力的发展方向,亦有助实现净零碳排的目标。(文/工研院产业科技国际策略发展所分析师石蕙菱)

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。