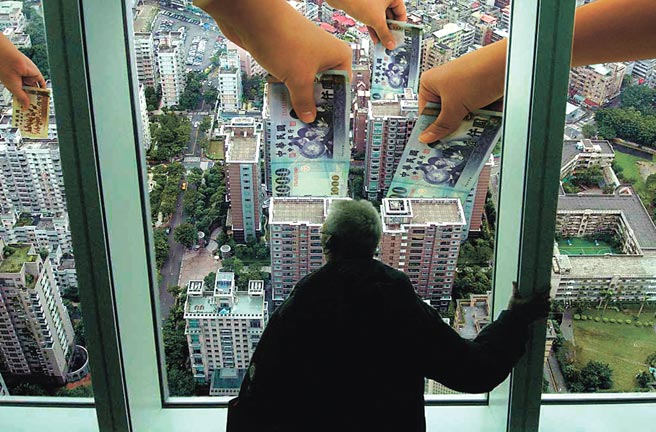

最近因为房价大涨,民怨四起。由于央行副总裁陈南光认为绝对不应轻易论断「低利率与房价并无必然的关连性」,这等于打破过去央行的说法:「高房价与利率无关」,因此引起社会广泛的讨论。站在投资报酬率的立场,利率是炒房的成本之一,由这个角度切入讨论,清楚明瞭。

考虑炒作房地产的成本,可以分成交易成本及持有成本。交易成本是买卖时候才会发生的成本,包括买卖时须缴纳的税:土地增值税、契税及印花税。土地增值税由卖方负担,契税及印花税由买方负担,而卖方缴纳土地增值税后,所得还要併入年度综所税申报。另外,还有土地代书相关规费要缴,如果委托仲介的话还需要再给一笔服务费,一般行情是买方付1~2%,卖方付3~4%。这些交易成本基本上是一次性的。但也会影响房地产的买卖热度及投资客是否要进场。

持有成本是持有不动产期间每年需负担的成本。要缴给政府的,我国就是分开的地价税与房屋税,外国大都是合在一起的财产税。另外,如果是银行贷款,需要向银行缴纳利息,这就牵涉到利率。

台湾的地价税与房屋税,登记自用住宅的情况下,地价税适用千分之2的税率;若是一般用地,税率就跳升5倍,来到千分之10。房屋税同样也是以自用住宅申报较优惠,自用税率1.2%,营业税率3%,非自用营业税率2.4%。比较独特的是我国因为遵从国父遗教,课税的基础是公告地价与房屋评定现值。而这两者与市价相去甚远。因此换算成每年持有成本,相当于房地产市价,自用大概是0.1%,非自用大概 0.4%。这与国外像东京、纽约,很多房地产要缴的税大概高达1~2%的市价。台湾真的小很多。

然而由歷史经验来看,台湾在西元2000年前房屋贷款的利率基本上都在6%以上,当时很少有听到贷款炒房。因为最大的持有成本就是利息成本。利率高自然就抑制了炒房的行为。2008年金融海啸后,房屋贷款的利率,已经低到2%以下,加上有三年的宽限期。因此炒房模式,就是银行借钱来买房,付出的成本很低,而房价上涨的获利,可以大大的超过付出的贷款成本加上一切的交易成本,这样自然就促进了投资客与投机客的炒房行为。

准此,也容易得到为何国外很多研究会得到「利率与房价无关」的结论。因为例如纽约、东京,房地产的持有成本税负合起来每年就已经高到1%~2%之间,加上一大堆的管理成本,例如管委会管到夏天草坪的草有没有割,冬天有没有剷雪,还有高昂的管理费等等。因此不管利率为何,也不会去囤不动产,不会去买用不到的房地产。利率高低就不是房价的决定因素。

因此,思考如何改变台湾房地产的生态,改变持有成本的税负,最重要的工具就是囤房税。将非自用又不出租或开发的房地产课予重税,甚至进行累进的设计,这样才能将空地、空房逼出。政府甚至可以缩减每户三间自用的规则,落实房子的真正自用自住,「房子是用来住的,不是用来炒的」,避免有人再大量的炒作不动产。

当然上面是财政部的职权。站在央行的立场,让目前第三间房以上的贷款成数减少,利率升高,进行选择性信用管制,这个政策是正确的,但对口袋深的炒家效果不大。

目前社会上最担心的是课税会伤及无辜,也就是转嫁到承租户身上,造成租金上扬,弱势的租屋族受害。但这该检讨的是为何租屋契约不能跟税制挂勾?过去我们对于统一发票制度的推动,可以说相当成功。我们应效仿当年推动的精神,建立不动产市场的透明资讯。有所得就该课税,有支出就可抵税,这样才可逼出空屋,降低租金,实践「居住正义」。则社会才能进步,地才能尽其利,屋才能尽其用。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。