经常性薪资就是一般人理解的月薪,加上年终奖金、分红、加班费、非按月发放的绩效奖金之后称为总薪资,以2021年(1~11月平均)而言,经常性薪资为43,138元,总薪资为55,819元,以总薪资乘以12个月就是年薪,约67万元。

■实质薪资等于名目薪资除以物价指数乘以100,等式两边取log并加以微分,即得出:实质薪资成长率=名目薪资成长率-通膨率。因此计算实质薪资成长率时,除了可以先求实质薪资再算成长率,也可取名目薪资成长率与通膨率直接相减。

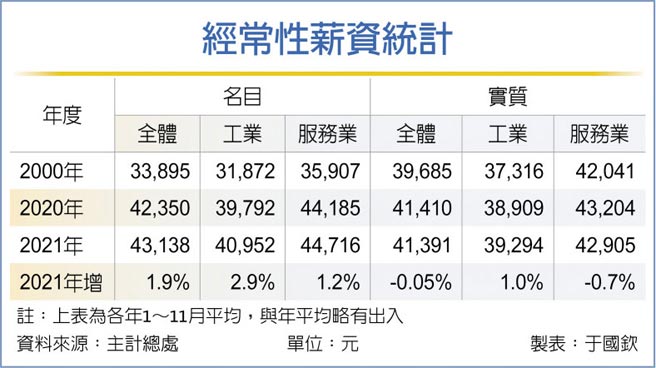

就在景气连亮十颗红灯,经济成长屡创新高,各方加薪声浪纷起之际,主计总处于日前忽然公布,去年实质经常性薪资下滑0.05%。多数人可能会觉得奇怪,政府不是才说薪资持续成长,何以会出现下滑?

没错,薪资是在成长,这里下滑的是实质薪资,更准确的说是实质经常性薪资。平常人们谈的薪资是名目薪资,也就是老板每个月给你的薪水,虽然随着年资的提高,薪水会成长,但与此同时,物价也会上涨,以物价指数平减一下名目薪资,得出来的数字即实质薪资。

物价平减 还原购买力

例如,2021年的名目薪资是4.3万元,除以物价指数104.22再乘以100,所得出4.1万元就是实质薪资,这个除的动作就称为平减,名目统计经平减后等于实质统计,平减这个动作就是要把数字里的水份挤掉,还原口袋里薪水的实际购买力。

举个例子,1974年制造业薪资成长了三成,民眾领到的钞票变多了,但你若问那一年大家快不快乐,毫无疑问的,每个人都会告诉你:「非常,非常不快乐」,何以领了这么多钱,竟会不快乐?因为这一年出现了世界石油危机,物价狂涨四成,以物价指数平减后的实质薪资和前一年比较,反而大减一成。

所以,名目薪资无法衡量人们的购买力,尤其在物价大涨的年代,名目薪资会虚胖得更严重,以此观察经济情势,误判是必然的,这就是实质薪资必须存在的理由。

统计显示,2000~2021年我们的名目薪资成长了27%,但实质薪资只成长了4%,换言之,20年来国人的购买力几乎没有成长,上班族的可怜,于此可知,这也是每次总统大选时,总统经常被在野党消遣的原因。以前新闻经常有薪资倒退15年、16年的标题,讲的就是这个数字,如今虽不再倒退,但其实也没差多少。

当然,薪资又可分经常性、非经常性两类,前述的薪资谈的都是经常性薪资,也就是一般人说的月薪,我们的实质月薪20多年来真的成长不多,但如果加上年终奖金、加班费等非经常性薪资,情况会好一点吗?是略好一些,不过,也没有好到哪里。

通膨罩顶 薪资成长牛步

统计显示,实质总薪资(经常性加非经常性)自2000年4.9万元升至2021年5.3万元,长达20年之久,成长不及10%,相较于1973~1993年增逾200%,1990~2000年成长33%,两者不可以道里计,晚近实质总薪资成长如此之低,虽是物价连年上扬所致,然究其根本,经济成长果实没有让劳工分享,才是最大的原因。

依据主计总处的估计,我国一年所创造的GDP于1990年代前后,逾50%分配至受雇人员报酬,2000年以来已降至45%,同期间的营业盈余占比由30%升至35%,彼长而此消,这意味着在当前此一所得分配机制下,就算经济成长率再高,薪资增幅也只是杯水车薪,长期以来我们的薪资成长如此牛步,一遇通膨就下滑,实非偶然。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。