5月3日国发会委托中华经济研究院发布之4月採购经理人指数显示,台湾制造业已连续22个月扩张。然而俄乌战争、中国上海、昆山、北京等城市封控,以及欧美高通膨对民生消费的抑制下,PMI组成指标中最具领先反应景气动态(eading indicator)之新增订单指数自2020年7月以来首次呈现紧缩。

俄乌纷争与中国封控使得供给中断与物流交期紊乱,台湾制造业却未迎来如2021年时的热络抢料下单,也未见存货与客户存货指数重跌或转为紧缩的严重断料缺货,反而面临存货积压的挑战。首先,关键晶圆仍短缺,长短料仍严重,惟短料品项越来越少,长料品项存货堆积严重。其次,制造业亦已连续4个月回报客户存货高于当前客户所需,各产业皆有经理人回报欧美客户塞港纾解货品陆续到货,以及观望俄乌纷争等因素,致使延单缓拉频传,且欧美高通膨似乎也抑制终端消费需求。此外,4月中国CFLP官方版PMI罕见下跌超过2.0个百分点是2020年2月新冠疫情以来最快紧缩速度,显示供给断链的同时,需求也出现杂音。

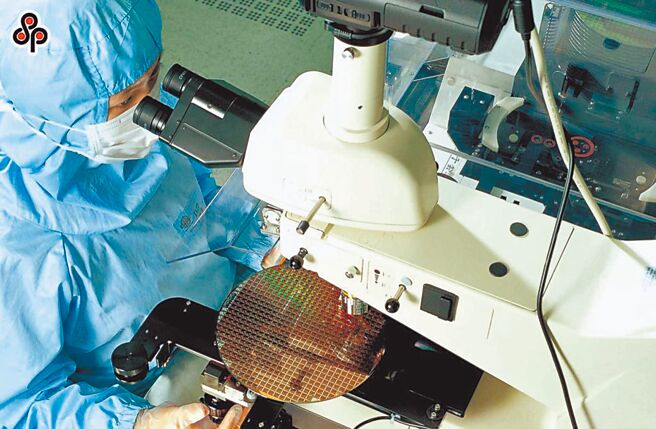

台湾在过去两年是全球少数供应链未中断且持续生产的制造重地,以2020年新冠疫情下订单最热络的电子暨光学产业为例,採购经理人指数显示电子暨光学产业之新增订单指数已连续22个月扩张,是自2012年7月创编以来最长扩张期。然而,1月起经理人陆续回报客户延单缓拉,2月传出消费性电子下修,3月起部分车用与半导体供应链也回报订单增速趋缓。虽然,晶圆、半导体供应链上游大厂与太阳光电等业者仍供不应求且交期仍长,但中下游消费性电子、较长链之系统厂与手机厂等多反映存货持续增加。断链、涨价与交期攀升等供给因素推升原物料成本,但终端需求却未如2021年上半年热络,记忆体甚至传出上游与零售通路价格倒挂情况。

在终端需求传出不确定性的同时,俄乌战争牵动金融市场与投资人情绪,国际金属塑化产品报价飙升,但台湾制造业未现明显「追涨」反呈现「观望」态势。金融市场报价之大宗原物料商品,例如天然气与镍价可以一晚上涨60%,但企业採购、订单、存货、出货与收款并不会在一个晚上全部补足到位与收齐款项,越接近消费端的相关中下游制造业者纷纷表示转嫁困难,属资本支出类的工具机业者也纷纷表示对客户涨价速度跟不上原物料变化速度。此外,战争等因素使原物料价格短期内急涨急跌,各产业多有业者回报「近似违约」的案例或担忧。部分上游厂商已不再全面拉高安全库存策略,现阶段仅为特定品牌客户或大厂拉高安全库存,策略性分配产能,选择客户出货。连「上肥下瘦」的上游塑化业者亦表示,短期价格多为供给面因素驱动且报价急升,鉴于供应链库存高且需求未明显增温,忧心需求崩跌,且中下游客户无法将成本遽增的压力完全或即时反应在终端成品上,资金断链风险增加,故呈观望态势,甚至也有上游业者主动减少产能,挑选客户以降低客户违约风险。

虽有乐观下半年景气之业者提及,预期中国大陆市场第四季将出现类似「报復性消费」之「报復性生产与拉货」。惟制造业目前长料存货量持续攀升,短料交期仍长,再加上原物料价格与2020年相比仍偏高,若原物料价格未回檔,厂商要如2021年的「报復性生产与拉货」相对困难,必须具备以下条件:「口袋够深,资金链充足稳定」,以及「足够仓储空间与可承担跌价损失」。

产业界面临欧美高通膨、升息、俄乌纷争、中国封控与全球经济成长下修等不确定性,以及近期国际镍、铝、锌报价回檔、中国钢市与国内废钢也开出平盘或下跌盘,塑化衍生物产品也因终端需求涨跌不一,建议经理人採购存货政策从「整条供应链」与「终端需求」着眼,在存货品项间检视转嫁能力并适时调整採购存货政策。需知工业用原物料报价并非民生餐饮报价易涨难跌。制造业不宜因下修砍单讯息而过度恐慌,也不应抢復甦或追价过度抢货。在面临断链、货运延迟与原物料价格快速波动的同时,切勿过度关注通膨而超额追价,慎防存货跌价损失与资金断链风险。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。