葛锦昭先生逝于今年五月十一日,享寿九十七岁,他一生从未离开过农林界,期间不时为臺湾林业经营注入新血轮。本文由葛先生口述,并经其亲自校阅,从文中可知他为臺湾林业付出的辛劳,值得后人学习。

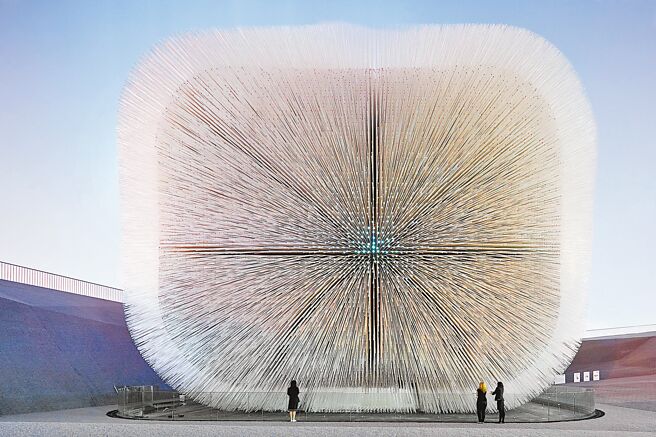

2010年的上海世界博览会,虽然我没有亲自前往参观,但是看了几本相关的书籍以及影音介绍后,我对以「种子」为主题设计的英国馆,不仅最为兴趣,更是心生敬佩。

英国馆的建筑,整体呈现一粒巨大的种子形状,它以正立方体拔地而出,外观透过光的折射设计,看出是一个「米」字,米字当然是英国国旗的图腾,但此刻的「米」字,连结种子的造型,在中国人看来,其意涵实际超越了种族,它象徵了自然、土地与人的思维。

六万颗种子的意义

英国馆以「种子圣殿」为题,将户外的自然光经由七公尺长的透明管,引进室内,每一根管子的前端,装有凸镜放大,观眾可以看到每一粒种子的长相与细微的样态。

据资料说明,这些种子来自集合了伦敦和云南植物研究中心六万颗种子,每一粒封存在七点五公尺长的有机压克力管中。六万条透明的长管,固定在木结构上,随风自然摇曳,并因户外阳光的变化或折射,而产生幻化万千的色层与光体。

孕育生命、等待发芽的种子,是如此安静与庄严的构成了现代「诺亚方舟」的意象,我相信英国馆的展出内容,正直指生态浩劫一步步摧毁地球的当今,种子所肩负传延生命的意涵。它把种子一粒粒的放大,挑战人类的视觉经验,好像是对人类的当头棒喝,逼迫人们面对生命物种的再思考。

我想像着这是一个多么令人震撼的场面,在澎湃的情绪之下,不禁让我兴起自己年轻时代的回忆,那段与种子生活一起的岁月,我的双手曾经触摸过多少种子?六万颗?不止吧……

一枚陌生的枝叶标本

民国36年(1947),我还是重庆中央大学森林系四年级的学生,不是上山出野外做调查,就是跟着教授在实验室里忙研究。有一天,实验室来了一个穿长袍的教授,他的名字叫干铎,举止很斯文,他也是森林系的任教老师,是湖北广济人,广济是在九江对岸,九江属于江西,他每年暑假回家会经过战区,所以得步行。有一年,他暑假过完,要回学校途中,走经四川边境一个叫磨刀溪(网路资料──磨刀溪,现称谋道,隶属湖北省利川市)的村落,当他坐在大树下歇息时,看到脚边地上有落下的树叶,他随手捡拾看看,是对生羽状像松树的枝叶,但却是他所不认识、叫不出名字的树种,看了很久,仍然一头雾水,他便将之夹进行囊里的一本书中,带回学校。

当时国共内战打得烽火连天,虽然重庆是大后方,但是也三天两头的要躲空袭,那枚偶然捡拾的陌生树叶,就此遗忘在书页中。大约过了好些年后,也就是这一天,干铎教授在翻书时,停格的记忆復活了,他心血来潮,赶紧来到实验室,找到了郑万钧教授。

慧眼识英雄

郑老师是中央大学农学院森林系的树木学教授,当天,我正好在实验室现场,听到干铎教授叙述他的巧遇,并且面见他从书页中取出的一枚「树叶标本」。

当下,郑教授神情专注的凝视着树叶标本,他的表情开始变化,我记得很清楚,他看了一阵子之后,就拿出眼镜戴了起来,先是「耶」了一声,满脸诧异的样子,自言自语的说:「我是树木学老师,我却不认识它……。」

据郑教授的观察与比对,这片树叶标本,似杉非杉、似松非松,非常的罕见,两位教授一边看,一边小心的摸抚树叶,生怕破坏了已经有点乾枯的标本,然后,我听见郑教授很笃定的大叫:「不得了,这是新类群的东西。」他脸上的笑容很灿烂,彷佛发现新玩意的天真孩子,甚至手舞足蹈。当天,干铎把树叶标本交给了郑教授,这意味了查证真相的使命,落到了郑教授肩上了。

郑万钧教授是当时中国树木学的顶尖权威,他于是将标本寄到北京静生生物研究所找他的老师辈:胡天啸,但是久久仍然没有确定的回覆,于是,郑教授与胡教授两人联合将标本送往美国夏威夷大学去做「叶脉分析」。并亲自前往发现标本的磨刀溪考察,以释心中的疑惑。

藉由染色体排列组合测定仪器所做的鑑定报告,发现这一枚标本和美国的巨杉(又名世界爷)有亲缘关系。世界爷(Sequoiadendron giganteum)属杉科,主要分布于美国加利福尼亚州内华达山脉西部。阳性树,生长快,而树龄极长。巨杉是所有树中最粗大的一种,而且也是地球上最庞大且尚存活着的化石生物。

震惊世界的水杉发现

得到了鑑定结果后,胡先啸与郑万钧两位教授,因而书写论文,将它定名为「水杉」发表。(水杉学名:Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng,落叶乔木,杉科水杉属唯一现存种,是孑遗罕见的树种,有「活化石」之称。)确定水杉歷经四千万年的漫长岁月,仍繁衍至今。

水杉命名发表后,不仅被视为植物学的重大发现,其发现的经过歷程,透过各种媒体广泛报导,更成了世人津津乐道的故事,但日后各种版本沸沸扬扬,真真假假的传说充斥学术界,这也印证,从捡拾的行为,几经反覆的判断、怀疑、验证、分析……如果没有「识英雄」的那双慧眼,这桩举世大发现就淹没在歷史洪流中了。

由于从发现的化石中,验证水杉属于中生代白垩纪及新生代曾广泛分布于北半球,但在第四纪冰河期以后,同属于水杉属的其他种类已经全部灭绝,而中国川、鄂、湘边境地带因地形走向复杂,受冰川影响小,使水杉得以幸存,成为旷世的奇珍。

植物的分类学,「种」的上面就是「属」,新种的发现很多,新属却很难。Metasequioa就是一个新的属,在最近一百多年发现新属的很少,水杉算是稀有中的唯一。

清理种子、数种子

我有幸当时在郑万钧教授的实验室里,见证了他为这枚标本努力追踪真相的过程,并且在水杉命名发表后,参与了採种的活动。那是水杉发表的次年,郑万钧教授请他的助教华秉灿助教去做调查并採种。

当时已知水杉的天然分布于湖北、重庆、湖南三省交界的利川、石柱、龙山三县的局部地区,垂直分布一般为海拔800-1500公尺,华助教衔命前往,採了很多球果回来,我记得当时用麻袋装着,再置于四个很大的箩筐,一路由挑夫运送到重庆中央大学。

我们几位同学,就是负责接续的工作。水杉的球果近四棱圆球形或短圆柱形,有长柄,长1.8-2.5厘米,熟时深褐色;种鳞木质,盾形,鳞顶扁菱形,中央有一条横槽,宿存,交互对生,通常为22-28片;中部种鳞各有种子5-9个。种子成倒卵形,扁平,周围有窄翅,先端有凹缺。每年二月下旬是花期,果实于十一月成熟。

我们先将球果散在森林系前面广场的水泥地上曝晒,等着球果乾燥自然爆开后,种子会掉出来;水杉的种子很小,有的躲在球果深处,必须仔细检查取出来,并一粒粒的予以筛检、擦拭灰尘、清洁乾净,等阴乾后再将每100粒的种子包装为一小袋,郑教授希望全世界各地都能栽种水杉,所以我们数种子要数得很精确,不可随便,儘管数得很辛苦,可是想到这些种子将要前往各地繁衍的使命,我们都很来劲,一共装了101袋,邮寄给全世界的植物园和植物研究单位。

移植台湾的树

当时我在邮包上书写台湾大学森林系的地址时,并不知道,我的前程竟然随着它就要移植到台湾。从干铎教授捡拾树叶标本的1941年,至胡天啸、郑万钧教授为水杉命名发表的1945年,到採种、整理、发寄种子的1946年,这五年间,抗日战争如火如荼,但似乎不影响水杉发现的消息让整个学术界为之振奋的效应,原认为早已灭绝只存在于化石中的水杉,在中国被发现存在现存种的消息传出以后,各国植物学者和古植物学者对此产生了极大的兴趣。美国加州大学伯克莱分校古生物系主任拉尔夫.沃克斯.钱尼(Ralph Works Chaney, 1890-1971)于1948年还专程到中国实地考察水杉。

当我来到台湾后,也听人说起臺大收到那包水杉种子后,在溪头实验林等地栽种了,目前在惠荪农场里的两棵,已经长成了大树。引进到世界各地予以栽培的水杉,也都欣欣向荣,孓遗的古老生物,不再是神话,它纪录了气候变迁的歷史与地理因素,标示了地球科学的一则传奇。但一直要等到1984年,武汉市才将水杉定为市树,那已是后话了。

兴建林木种子库

民国38年(1949),我离开大陆,只身到台湾赴任,当时以技士正职称向林业试验所报到,我被派遣负责的第一份差事,竟然是跟「种子」有关。数「水杉」种子寄发全世界的工作,刚刚才落幕,另一桩种子的计画,再上心头。

我的上司是一个美国人,英文名字叫曾拉夫(Zengraff),他是中美合作的「农復会」机构担任森林组组长。计画成立台湾第一座林木种子库,正在寻找适当的地方,正好看到林试所土壤实验室旁边有一块空地(现在林业试验所正门右边,建地约有百坪。)便交代我去执行。

日治时代,林木种子的採集,大多应用于苗圃、造林之用,种类少,数量也不多,都放在一般冰箱储存,由于冷度不足或不稳定,种子发芽率低。台湾光復后,政府急遽的开发、建设,以蓄积復兴之地的能量,当时木材输出业,曾是维繫台湾经济命脉的重要产业,创造了大量的外匯存底,提供台湾工商业发展的基础。韩战之后,美援适时帮助了臺湾农林业迈向康庄大道,由于丰厚资金与人才的介入,使战争的破坏获得了修护与重建,但是林业的振兴,却需要有先见之明的规划与长期投资。(待续)

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。