大陆经济下滑,与中国对外关系恶化有着密切的关系,尤其中美之间,自贸易战以来摩擦不断升级,发展到科技战、金融战,乃至近期因美国眾议院议长访台引发的军事紧张,让外商对投资中国大陆却步,直接影响经济发展的进程。

中国在国际舞台声势渐长,倏忽间「修昔底德陷阱」的考验竟来到眼前。前美国总统川普在2018年,大阵仗祭出的贸易战,不仅意味阻拦中国追赶的决心,美方更将其形塑为「民主」与「威权」的二元价值对立格局。拜登上任后,贸易战的硝烟虽暂时淡化,但两强的对抗情势,也进一步外溢形成国际围堵氛围。中美政治脱鉤之路已无法回头,这对中共领导人习近平而言,确实是一大考验。

2011年11月,时任美国总统欧巴马抛出重返亚太的「亚太再平衡战略」,两大强权竞争白热化开始浮上台面。川普时期的白宫中国政策顾问白邦瑞,在2015年所着的「2049百年马拉松」指出,过去多年,美国被中国误导,一厢情愿认为「美中交往能带来完全的合作」、「中国会走向民主之路」,如今证实并非如此。白邦瑞的论点,逐渐成为美国朝野间的共识,并吹响再次围堵中国集结号。

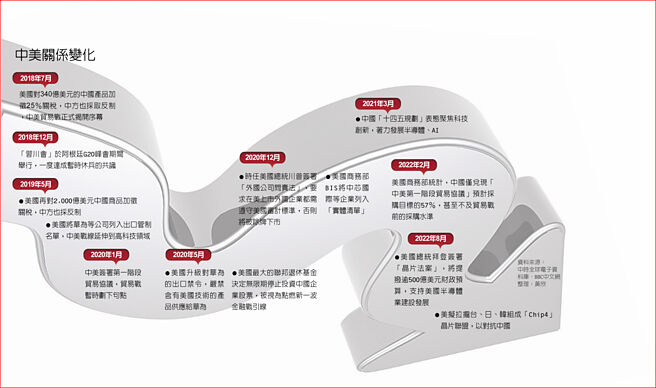

2018年3月,川普以美国多年来对中国呈现庞大贸易逆差为理由,指示美国贸易代表署向中国进口商品徵收额外高额关税,中方也立刻提出反制清单,贸易战就此开打。几番关税交战后,双方终在2020年1月暂时休兵,签署「中美第一阶段贸易协议」。

吹皱市场一池春水

这场为时近两年、堪称21世纪以来最大规模的贸易战,吹皱全球市场一池春水,甚至引发供应链选边布局的再思考。贸易战对美国减少贸易逆差成效有限,美国国会研究处2022年3月2日的报告指出,贸易战开打后,美中贸易逆差在2019年、2020年有所下降,但2021年又回升至2018年的水准。然而,贸易战带来更深远的影响,即全球贸易格局的改变,全球化渐行渐远,最大受益者的中国受伤惨重。

两强鏖战从贸易开始,一路延烧到科技和金融等新的领域。科技方面,美国围堵中国5G外扩、对半导体技术「卡脖子」。由点至面全方位打击中国。拜登上台后,一改川普的单边主义为多边主义,结合国际渐成围堵之势,并主导成立印太战略架构(IPEF),中美脱鉤正由经贸向政治层面扩散。

政治大学外交系主任卢业中认为,贸易战开打之初,市场多认为「中美脱鉤于美不利」,如今主流声音演变成「如何脱鉤」。贸易战俨然美国对中政策典范转移的分水岭。

贸易战虽偃旗息鼓,拜登上任后并未停止与中国的对立,关税议题的难解,说明美国抗中情势的难以扭转。拜登政府虽有意藉由取消部分加徵关税,来解决美国国内的通膨问题,但国内反对声浪巨大,截至8月,仍陷入朝野角力之中。

科技领域上,美国更加足马力,不断在关键技术上进行封锁,阻断中国科技业前进的脚步。拜登为遏制中国发展半导体产业,拟拉拢台湾、日本及韩国组成「晶片联盟」(Chip 4);8月9日正式签署「晶片与科学法案」,要透过挹注520亿美元的补贴预算,扩大美国在半导体科技产业的领先优势。

全球化渐行渐远

美国此举能否奏效?市场看法分歧。但值得注意的是,日前中国半导体厂中芯国际在7奈米传出重大进展,光电科技工业协进会(PIDA)执行长罗怀家判断:「(美国)只能稍微拦阻,五年后中国势必赶超美国。」

若进一步将中美竞争放大到国际局势来看,卢业中认为,俄乌战争爆发后又引发的另一个蝴蝶效应,亲俄的中国被形塑为威权的一方,更加凸显国际间民主与威权的二元价值。在此背景下,未来所有国际间的合作,不免被外界戴着价值判断的有色眼镜审视,甚至衍生为各国选边站队,短期内,势必继续拖累中国前进的步伐,要扭转此一局面,恐怕要花更多的时间和精力才能化解。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。