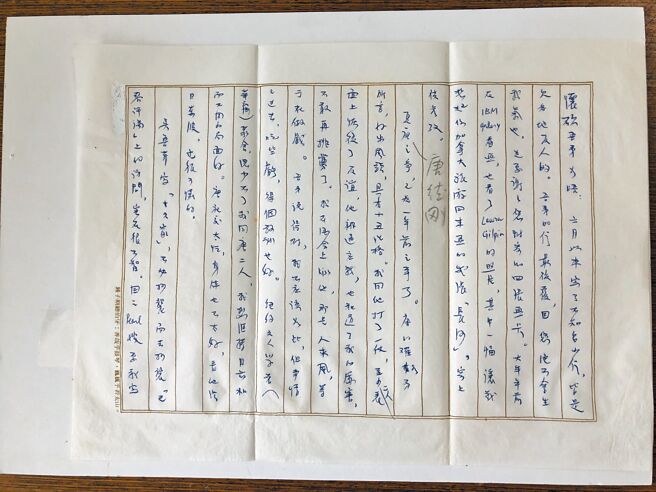

夏志清先生二○一三年在纽约逝世。十年了,我用这个最简洁的古文文题,可能有人不解,或觉得奇怪。

一九七四年我到纽约,三十三岁拜晤五十三岁。彼此虽未见过面,却都很熟悉。原因是那时是台北三大报纸副刊旺盛的时代,每天最好的雅俗共赏文章都在副刊,我们彼此都是读者,也是作者。读过对方许多拍案叫好的文章,容易未见面便成知音。我大学毕业前后最早十年间在副刊所写,许多人打听作者何许人?一九七三年在台北出版了《苦涩的美感》和《十年灯》,之后不断再版。多年后我才晓得,当年已引起夏志清之外,普林斯顿大学葛斯德图书馆长童世纲、耶鲁东方部馆长马敬鹏等海内外人士的青睐与鼓励,颇为受宠若惊。隔年我来纽约前他已经知道,更难得的缘分是我竟入住友人搬离在哥伦比亚大学附近的一处公寓楼,有幸能与夏家时相过从。

到了夏家,看到他家小女自珍坐地撞头。这个弱智小女是夏家最大的痛苦之源。她日睡夜闹,很难照护,夫妇常为小故吵架。神经质的先生有太多过激的言语与动作;终日操劳的夫人则不胜其委屈与哀伤。我从此自动成为排难解纷的唯一人选。王洞常常对友人说,怀硕打抱不平,常常站在我这一边。志清先生也没有因为我敢批他、责他而恨我。他自知控制不了衝动,感谢我做煞车皮。他心中对妻子有感恩,苦难之中,相濡以沫,没有王洞,他寸步难行。有一天,他对我说,我们这样要好,不要再叫我夏先生了,我们兄弟相称。我知道他极信任我,给我升了级,但我仍守师友之义。不想招忌,这「兄弟」之事,我从不外扬,对人仍称他夏先生。

夏志清有一位同为才子型的哥哥夏济安,早年在台大外文系执教,已激励了一群人才,(济安先生后来赴美研究,不幸在一九六五年以四十九岁骤逝)。这些高足先后留美,并在夏志清旄下再续夏门师生缘。数十年来分枝散叶,任教美、台、港三地着名大学。更难得的是,在教学之外,夏氏高足在小说的创作、中西文学的研究与评论,学术着作等方面,许多人自成一家,声誉之隆,成就之高,蜚声文坛与出版界。他们与我大约是同辈,或比我略长几岁。有些早年与我相识,尤其刘绍铭,同为粤人,在纽约时请我吃中国城,说画家较清苦,由他买单,并嘱我为他那本《吃马铃薯的日子》写篇书评促销。他可说是夏志清大弟子,他们彼此的歷史渊源、恩义,关系之深,比师友更密切。刘虽是弟子,但没有刘,夏便失了一臂之力。因为已有了「师生」的名分,高足人数又多,当然不能再称兄弟。我不是学院派研究中、外文学的同行,乃以方外之人,闯进夏家。因为是「朋友」,比「师生」关系占了「便宜」;因蒙「恩宠」而升为兄弟。我有自知之明,不可能会得意忘形。其实,我连做夏门学生都不够格,他们都是洋人最高学院派的正牌博士。

其间有一位辈分更高,完全自学成名的老作家,思果(蔡濯堂),不知他如何探知,也要与夏兄弟相称(可能是夏说溜了嘴)。夏志清对我说「糟了,他比我老大,我这个弟是当定了!」而不胜懊恼。思果瘦硬挺拔,说他能做伏地挺身数百个。友朋中不论老少,皆自嘆不如。他零四年以八六高龄谢世,夏志清九十有二,比他长寿六年。因此,证明伏地挺身数目并不与长寿成正比,才使吾等后辈松一口气。

夏志清与我兄弟相称,好像是提高我的「地位」,但我「未谋其利,先得其弊」。我回台北教书,创作、写作,数十年弹指而过,不知不觉当年旧友疏远,回头猛省,刘绍铭兄等已成陌路,以致今年一月刘兄仙逝,见诸香港《明月》,我才深悟因为那个「恩宠」,使我在不知不觉中,失去许多朋友。

二○○六年,夏志清又做了第二件提高我的地位的「恩宠」,使我二度烫伤。事由香港「天地图书公司」的「当代散文典藏」要出他一本,后来书名叫《谈文艺,忆师友—夏志清自选集》,这套书由刘绍铭主编。自选的文章,当然是由夏自己选出来的。第一辑「谈我自己」;第二辑「师友才情」;第三辑「文学、戏剧」;第四辑「英美大师」。他在第二辑师友才情中收入夏志清写夏济安、陈世骧、林以亮、何怀硕、钱锺书、张爱玲六人的文章。当我看到寄来这本书时有我的名字在「师友才情」一章之中,我不迭叫苦。志清兄如此「厚待」小弟,怎么得当?他们都是最着名文学创作、翻译与研究者。这一辑其他五人都是我的师长辈,而名声赫赫,且都是文学大师,德高望重,为我一向所景仰。他收入写我的那篇〈何怀硕的襟怀〉是1977年为拙着《域外邮稿》写的序,我当时三十五岁,才初出茅庐,他把我入列其中,重轻失衡;我猜刘绍铭怕人说他没心胸,该反对而不反对。我未谋其「利」,又再一次先受其「害」。

我因此无端而「得罪」眾人,连在纽约时原来很有交情的刘绍铭兄,因为彼此多次搬迁,莫名其妙从此参商不见。夏氏门生,不论原来是否相识,我也无端嗅到微妙的敌意。今年一月,由香港《明月》才知绍铭兄仙逝,引发我感慨万千。人生无常,福祸相倚,我近年更有所悟。而我遭受这些人际关系意外的变局,我想连洞悉世情的王洞大姊都不可能有所觉察吧!另有一位来自美国的夏济安高徒庄信正兄,因为我爱读他的中文专栏,二十年前与我的交谊在台北开始,新冠阻绝,他久无法来台,至今只有信息来往,我本文所述,他也一无所知。正如我初识他本不知他是夏济安弟子一般。

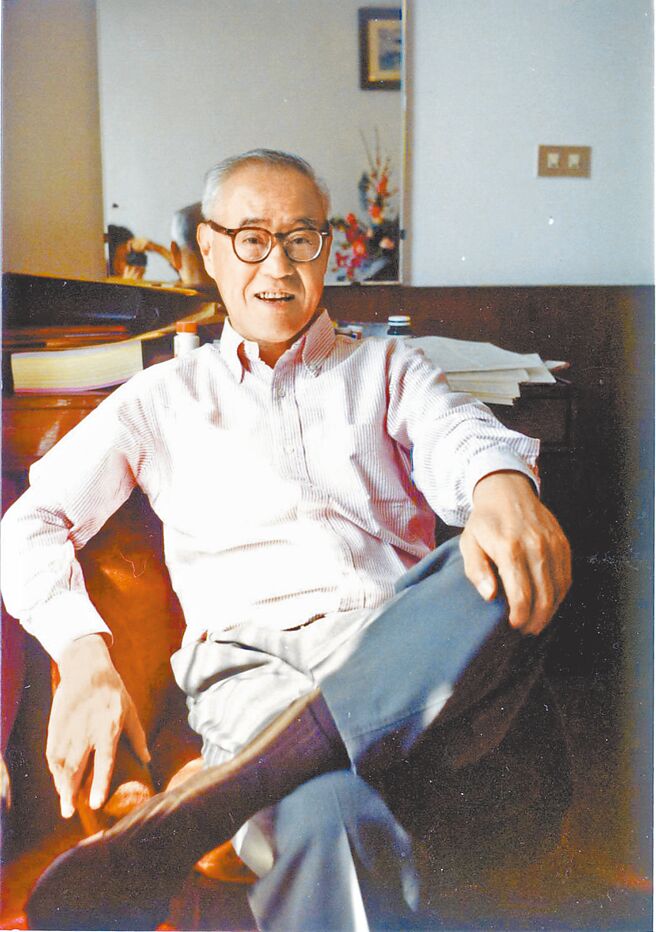

写夏志清悼文的人很多,几乎都会提到志清先生一开口,便电光火石,口无遮拦。我来纽约,纽海文的老友马敬鹏来访,我请他夫妇与夏志清夫妇吃饭见面。马是耶鲁图书馆东方部主任,夏志清问马太太芳名,她叫张少良,夏马上嘻皮笑脸说:噢,你很小就从良呵,马夫人脸色大变,经过王洞和我说明夏先生喜欢开玩笑,胡说八道,人人皆知,一点没恶意,童言无忌,别当真。好不容易才坐下来吃一顿饭。可怜马太太知道这一次会见哥大文学界大师级人物,慎重装扮,一本正经,没想到遇到红楼梦里的薛蟠,触了个霉头,好不懊恼。夏志清以小孩「促狭」的玩笑寻开心的戏码,层出不穷。我的解释,他不是普通人,他一方面有一个幼稚的童心,爱捣蛋、逗人笑是他取乐的伎俩。另一方面,他神经质,易紧张(nervous),而对甲事物与乙事物的联想很快速、很无厘头而荤素不忌,所以能爆出笑果,他最开心。他喜欢由他操控主场,不容冷场,他随时要制造话头,所以时时出现超现实的语境。有一次同他去看郑佩佩的《大醉侠》电影,看到侠女受创,夏志清怜香惜玉,大叫数声,全场观眾侧目,我则尷尬无地自容,他却一副正气凛然。你真会感到他不是普通人,他是怪咖。

回台之后,因为纽约太远,我不常去。但每次来纽,他都要我住他家。他家跟我家一样,书多已成灾,找一个坐的地方都不易。2005年我去夏家,晚上志清兄和我打电话给高克毅先生,那时高已95岁。这是我们三人最后一次电话小聚。他说读了我的散文〈乳房的美丽与哀伤〉,很想英译发表让洋人惊艳。可惜高先生翌年做了古人,再无一支妙笔可期了!

夏志清爱读书,专注而无倦容。夏济安爱看武侠,夏志清看不起武侠,我也曾多次发表批武侠文章,我们同一边。他说不会花时间去读武侠或侦探小说,只读正宗的小说。他苦读小说,他说他的职责是发现被忽视的天才;揪出名不符实的「名家」。中西古今重要的作品,他读多了,火眼金睛,极有自信。许多人觉得他贬抑鲁迅,抬高张爱玲、钱锺书,太过头。我当年也有同感。但后来我觉得鲁迅被吹嘘成神,是因为当权者刻意拉抬,利用他为政治服务。鲁迅有分量的文学创作,尤其是小说太少而且太轻,他的作品多是与人争辩的大量杂文。尤其当我知道他憎恨汉字,说汉字是「阻碍传布智力的结核」,他与当时的名人钱玄同、瞿秋白等咒骂「汉字不灭,中国必亡」,可见他一生偏激而衝动,他的阿Q正传等小说,针砭麻木的民族性,也为穷苦底层人民吶喊。但老舍的《骆驼祥子》,许地山的《春桃》、胡也频的《为奴隶的母亲》等等也是极感人的杰作。我想,对鲁迅的「崇拜」有其特殊的时代社会背景。现在来看,他的光环未免太超过。克罗齐好像说过,一切歷史都是当代史。我们也可说一切文学的评判,都只是写史者个人欣赏、品味的反映。我不认为谁有盖棺论定绝对的可能。李白与杜甫谁更杰出?至今仍有不同意见。洋人有一句话:「说到品味(taste)无争论」,良有以也。文学史家有自己的依据,对小说家的评判,言之成理,可为天下参考、示范,就有其价值。文学史不是定论证书,独具只眼的论述,能自圆其说,便能成一家言。钱锺书博杂强记,但可惜都是「记问之学」,他在哲、史、文学都没留下一家言,未留下独立的思想。他挥霍天分,连散文都零零落落,没用心经营。他的小说《围城》有些人读不下去,因为不知当年文坛中人的故实,他的讽刺都无法体会,因为没能在特殊中显示普通。讽刺文学《儒林外史》是经典,《围城》不能比。张爱玲写普遍人性悲剧,锐敏而深刻,能传诸久远。所以钱锺书大不如张。夏志清的《中国现代小说史》一出版,近百年类似的史书都无法与它平起平坐。夏志清读书的深度、广度与高度不可企及。他不会写一本东抄西袭、平淡无奇的书;他的热诚与自信,他的偏执与独辟蹊径,故能异军突起,一反庸常,独唱新声,令人刮目。他最大的贡献在提升张爱玲,降低鲁迅在二十世纪被过分的「膨风」。不过,夏志清是洋派出身,与张、钱同声同气,又是一生好友,当然有偏爱在其中。而且张、钱还在世时,夏志清已经为他们盖棺论定,岂不也是另一种「生祠」?

夏志清兄弟的通信,以及与张爱玲的通信,留给文坛空前绝后特殊的「遗产」。王德威在《张爱玲给我的信件》的「代跋」〈信的伦理学〉一文中说张热爱张恨水的鸳蝴小说(张过去就因为被视为等同张恨水之流而遭贬),但「除了济安没听人说好,此外只有毛泽东讚他的细节观察认真」因此,「张恨水、张爱玲、毛泽东、夏济安有缘成为志同道合的「粉丝」,也算另类文学佳话」。王德威这个发现,才叫「石破天惊」。我们受过「正规教育」的学子,只知道或只读三国、水浒、西游记、红楼梦、儒林外史、金瓶梅等名着,对于隋唐演义、小五义、封神演义、镜花缘、施公案、七侠五义、玉娇梨……等等传统章回小说,似乎视为「旁门左道」,没有重视。近代的鸳鸯蝴蝶派像徐枕亚、张恨水等也深受歧视,事实上过去与近现代受歧视的文学,里面虽然良莠不齐,虽有其滥情与庸俗,但也蕴藏着无数待研究的丰美的宝矿。二张、毛与济安哥,同样别具慧眼。张恨水与张爱玲之受到夏氏兄弟青睐,也可说中国小说史由夏志清开始触发了一个文学价值重估时代的序幕。

夏志清曾说济安哥「终身没有一个以身相托矢志不渝的异性知己」。而他这个弟弟却如高松巨木,常有菟丝、女萝,缠绕不去。王洞女士所写〈夏志清的情史〉(香港「明报月刊」二○一五年七月号)有第一手纪实。夏的「左拥右抱,毛手毛脚」;女作家攀附「文坛盟主」,都各有所图。「济安兄」曾说,他觉得世间无美,美只在女人。「志清弟」则说「与女作家谈恋爱是美丽的事情」。其实他的情史在踌躇自得却志不在美。兄弟的异性缘可说是冰火二重天。志清先生在「天地图书」(香港)的自选集第四辑中谈洋人间许多不伦的「爱情」,实不宜收入他的自选集中。不过,他可能正想借西方大名家杂乱的情史,来抵销他自己的荒唐,也未可知。

夏先生层出不穷的「情史」,受害最大的是夏夫人王洞。这些女作家不只如此,还用真名或化名写文章颠倒黑白,诬蔑王洞。长期的伤害,王洞忍受无尽痛苦与屈辱的煎熬。常为她「打抱不平」的我回台北亦已久了,她多么无助。更大的悲哀是为什么人生许多痛苦来自最亲近的人?要等到情欲衰退,生命力萎缩的老年到来,过去那些伤害才顿时消失。不过,另一种人生责任又压上另一半的肩头。二○○九年夏志清突然发病,急诊室护士处理不当,情况紧急。经过六个月的折腾,王洞终于把能吃能喝,坐着轮椅的丈夫又推回家。夏大师在友生簇拥之下庆祝九十大寿。然后,第一件大事是指导王洞把《张爱玲给我的信件》编订完成,打电话命我用毛笔写了书名,二○一二年出版。王洞还来不及把另一本夏氏兄弟书信集编好,二○一三年十二月十日,志清先生问大夫他还能活多久,他不怕死,「……我这么伟大,我已永垂不朽」。二十九日,一代奇才在睡梦中走了。

近现代中国文学,因出于乱世,价值观念南辕北辙,传统与西化,左右针锋相对,而泛政治化很严重。大眾从小格于教条,有了很深成见。夏志清就文学论文学,许多人不能接受,但如破冰船,开了一条新路。我一九八六写近代中国画家论,后来成为《大师的心灵》一书。如果别人来写,张大千、溥心畬、黄君璧必居高位,在我的书中,他们三人没有入列。从任伯年到李可染,我已选了八人。写一段断代史,作者选了谁,基本观点都已浮现,正如我读蒋廷黼的中国近代史,对林则徐的看法,我已由小学课本中原来的印象作了修正一样,夏志清的中国现代小说史教育了半个世纪以来的各世代。文学,不要成政治的工具,文学挖掘人性真相,使人认识悲哀与苍凉。

张爱玲令粉丝惊艷的句子之一:「生命是一袭华美的袍,里面爬满了虱子」。夏志清教导我们透过意象之窗,见到人性的本质,是文学的魅力之所在。

王洞曾在报纸採访与私下谈话都说「将来我会写自传的」。他也保留了眾多「情书」。夏志清的「史」与「评」,与他的情史有密切相关。王洞应该写自传,才能揭示故事的另一面。正如我们亲见夏大病中王洞超乎寻常的睿智,使夏多活四年,我们才有机会看到她的坚韧与智慧,以及她心胸的宽大。她心中有太多积愫,以她的坦率与质朴,她的自传必真实无偽。

现代中国文学在美、台、大陆当年特殊时代环境中,夏氏兄弟所激起的这个独特的大涟漪,最后以王洞不为復仇与八卦的自传,补缀了这个涟漪的许多缺口,才能完整显现歷史的真相。我在台北遥祝王洞健康。王洞大姊,加油!

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。