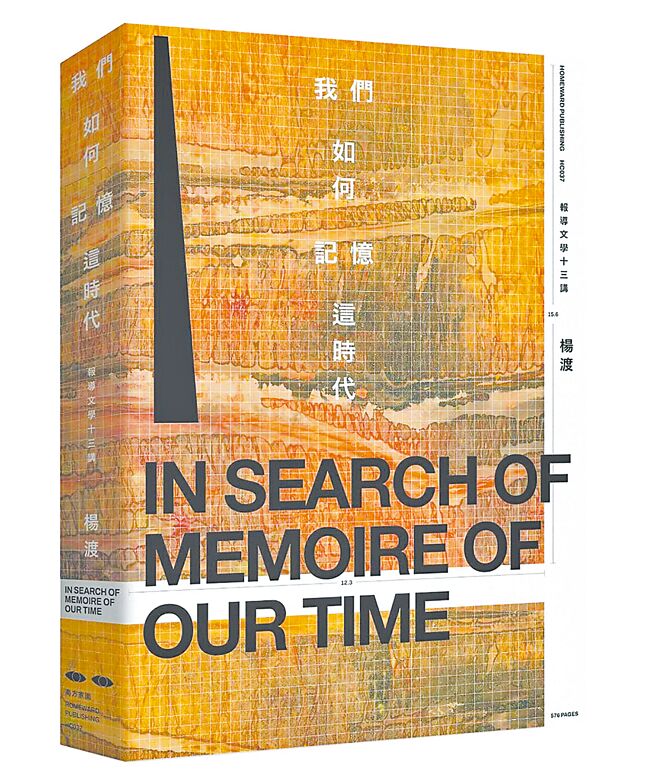

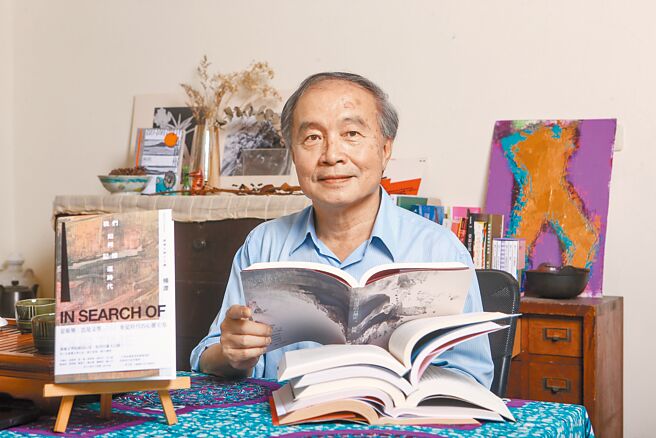

「自媒体时代,每个人都有故事要说。」作家、担任报导文学讲师20多年的杨渡,在《我们如何记忆这时代》序文开宗明义指出,每个人都是报导者,举凡文字、照片、影像、动画都可承载叙述,每个人身边都不缺故事的时代,更重要的是「如何说好一个故事」。

走入现场 寻找故事

当每个人都可以做为报导者,每个人都能够将生活所遇见、收藏的现象,呈现传统媒体所无法发掘的世界,或某一些角落上所曾经发生的人的生命故事,「这个故事本身就能够触动人心,而不一定要是过去所定义的大事件。」杨渡为当代的报导文学提出可能性。

何谓报导文学?杨渡说起报导文学发生的时代,正是小说《福尔摩斯探案》中,19世纪的伦敦街头,小报童喊着「号外!号外!」而报纸刚进入人们生活的时代;而今日的世界上演的,是「以哈战争」中9岁巴勒斯坦小女孩拉玛贾姆斯透过手机将周遭人如何逃难的故事,透过社群媒体传播出去,吸引了超过60万人订阅。

AI也能创作的时代,问AI「报导文学是什么?」给出的答案是「报导文学如炖菜」、「报导文学如油画」!杨渡说:「报导文学内在是主观愿意来诉说故事,且是从民间出发,从民眾的眼光去看待这个世界,是一种人间关怀的思维方式。」因此在这样的时代,每一个人都可能是报导文学作家,并且与新闻报导不同的是,报导文学是为了给读者深度的内容,更具感染力的人物,更真实而动人的故事,所产生的文体。

儘管报导文学的载体与时俱进,报导文学的写作模式也不再只是抒情、感性的描写,也可以带有个人观察、批判、控诉的形式,但「如何说好一个故事,让这个世界看见、听见,并且改变」,仍有「採访」与「写作」上的准则可循,杨渡于《我们如何记忆这时代》各以三讲犹如「私房课」般带着说故事的人,走入採访与写作的探索现场。

书写细节 建立价值

「一般新闻,你会採访事件,但是报导文学你会问『在那个当下你是什么感觉』,而非事件。」杨渡以《大学的脊梁》採访前台大校长管中闵在2018年面对台大校长遴选案风暴为例,採访时所询问的俱是细节,包括接到电话前在做什么?什么情况下接到电话?当时心情如何?太太反应如何等。

「4月27号,教育部长吴茂昆宣布台大校长的遴选结果无效,管爷在哪?他跟太太正在听演唱会,演唱会一出来就被媒体堵在里面,跑出来后回到家发现也挤满了SNG车,只能带着老婆在家旁的巷子慢慢绕,后来还躲进麦当劳,又怕被看到只能面对着墙角。于是在老婆生日那一天,两人像无家可归的游民。回到家,他对老婆说的是:『真的对不起』。」正是这些细节,让报导文学的读者彷佛感知现场的声音与触觉,产生一种身歷其境的感动。

「报导文学在未来的时代里会愈来愈重要。」杨渡认为在愈来愈冷漠、疏离的时代,即使只是透过手机,人们也很希望在孤单的时候,找到故事让自己感动、让自己阅读。「阅读的时候才产生人与其他生命的情感连结,当写作者有了一个世界观,便决定了你去关怀什么。」这也正是报导文学的核心价值:建立起人对生命的关怀。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。