申请《产业创新条例》10条之2(台版晶片法)抵减,将不只看研发费用和密度,「有效税率」可能成为最后一块挡门砖。财政部表示,特别是享受诸多租税优惠的公司,在台湾更应缴纳合理的税负,「维持对财政的基本贡献」。

号称史上最大抵减规模的《台版晶片法》今年首度适用,原本依企业年报和财报公布的研发费用等,外界推测有七至八家业者符合资格,但最后仅四家业者向经济部申请,一些产业龙头公司都意外不在名单内。

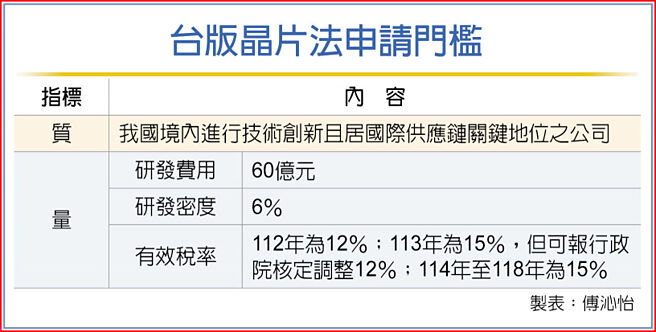

财政部18日指出,因今年是第一次适用「台版晶片法」,部分企业对相关资格可能不太了解,即同时要符合「质」与「量」两大指标,质的部分,是指企业须具备国际供应链关键角色。

至于量的部分,财政部强调,包括研发费用60亿元、研发密度6%和有效税率达一定比例(2023年为12%),三者「缺一不可」。也就是说,部分业者可能投入大量资本研发,但境内缴税未达到有效税率标准,也不符申请资格。

特别是企业「当年度有效税率」,财政部指出,依规定2023年须达12%,这是为了使享受诸多租税优惠的公司,在台湾缴纳合理税负,维持对财政的基本贡献。即企业必须在境内缴足够的税,才能符合抵减资格。

财政部说,若政府提供企业高度租税优惠,协助其维持国际竞争地位,但企业在境内未就其利润缴纳合理税负(例如12%),当然不可以适用产创10-2租税优惠,以免致使其有效税率过低。

官员还表示,其他未享租税优惠的公司,透过营所税的缴纳,等于回馈利润20%给国家,因此如对有效税率偏低的企业再提供租减免,形成「不公平」。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。