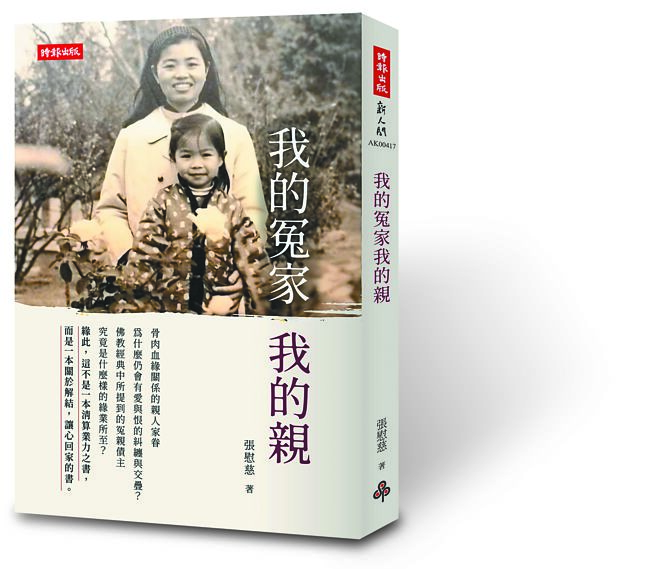

从小被家人称为「生来讨债的孩子」,张慰慈在最疼爱她的奶奶过世后,和父母亲的关系便处在极度对立的位置,本应血脉相连的亲情却成为彼此的嫌弃与怨怼,直到父亲重病倒下,让她和双亲开启了如同翻山越岭般「解冤结」的艰苦歷程。她写下《我的冤家 我的亲》一书,期盼眾人「理应相爱的相遇」,都能让心回家,不再彼此折磨。

身为家中独生女,张慰慈从小备受祖父母宠爱,却总被母亲嫌她成绩不像其他亲戚家小孩优异,常挂在嘴边的一句话就是「妳自己不觉得丢脸吗?」而她脑海里经常盘旋的一句话是,妈妈曾经对她说「我真希望能亲手掐死妳!」母亲的严厉,让张慰慈一度怀疑自己是从外面捡来的孩子。

也因为亲子关系紧张,张慰慈出社会后立即逃离原生家庭,在海外漂泊10多年,直到2010年接到父亲的温情召唤才回国,回国后与双亲的和解依然力有未逮,2015年父亲重病倒下,「我第一次深刻理解了他在死亡面前,对我的慈爱与软弱。」父亲临终将双手交付张慰慈手上,走完人生最后的一段路。

张慰慈提到,父亲离世后,她必须承担照护母亲的一切责任,埋藏在心中的痛苦记忆不断涌现,她说,「像是一场冤亲对决,终究逃不过命运安排的狭路相逢。」如今她选择把这些不堪的记忆写出来,是因为发现身边有许多家庭都面临着类似的难题与困境,「来讨债的与欠债的,原本应该在爱里相遇,但是却用恨与痛苦的轮迴,如身处地狱般地相互折磨。」

学佛多年的张慰慈用佛教经典里提到的「冤亲债主」形容亲缘关系,常有朋友来向她谘询意见,常常在一席讨论后,告诉她:「老师,我懂了,可是我做不到。」她总是大笑回答:「那就是自己要做的选择喔,一是因为做不到,所以直接放弃,生命歷程继续受苦;二是起初做不到要做到的目标,一次做不到,再做,两次做不到,再做……直到做到改掉恶习,生命的新路就展开了。这就是修行。」

张慰慈强调,人和人之间,价值观不同是常有的事,因此换位思考是有必要的。「不计较」其实是放过自己,而不是给人恩惠,往广义的方向看,这才是正解。她希望透过书中她个人从一个生来讨债的小鬼,转化为回家报恩子孙的真实故事,让身陷这个人生课题的读者,都能走向和解之路。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。