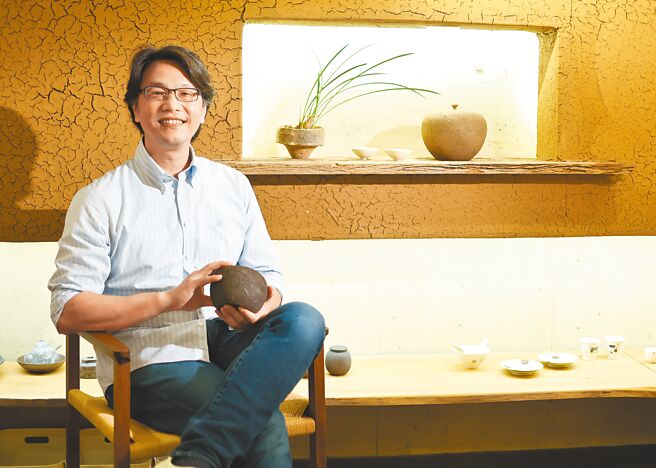

用陶土呈现主厨料理创作,眾多餐馆、米其林星级餐厅指名合作的「千秋陶坊」创办人林永胜,对他而言创作除了是表达,更是观察。除了以陶瓷作为食器、茶具为美味添色,近年亦热衷于文字煮酒,装盛生活中与人互动的故事。林永胜说:「器皿只有去摸、去用的人能体验,文字能让更多人感动。」

做陶或写作 喜欢先观察

从一心復兴南投陶工艺的陶艺家,到现在每日下班「即使是10点11点也要写文章,有时候一写就写到天亮」,林永胜喜欢交朋友,喜欢说话、表达自己的特质,说来和「小美」有绝大关系,小美总能和陌生人聊得很开心,小美的个性像个孩子。林永胜曾描述小美「圆圆胖胖的身材,脸上整年都挂着笑容,虽然没有神奇的口袋,却可以像小叮噹一样变出各种东西来,这就是我的妈妈。」国一的第一堂作文课,也因为这篇文章受到肯定,开启了林永胜阅读和写作的兴趣。

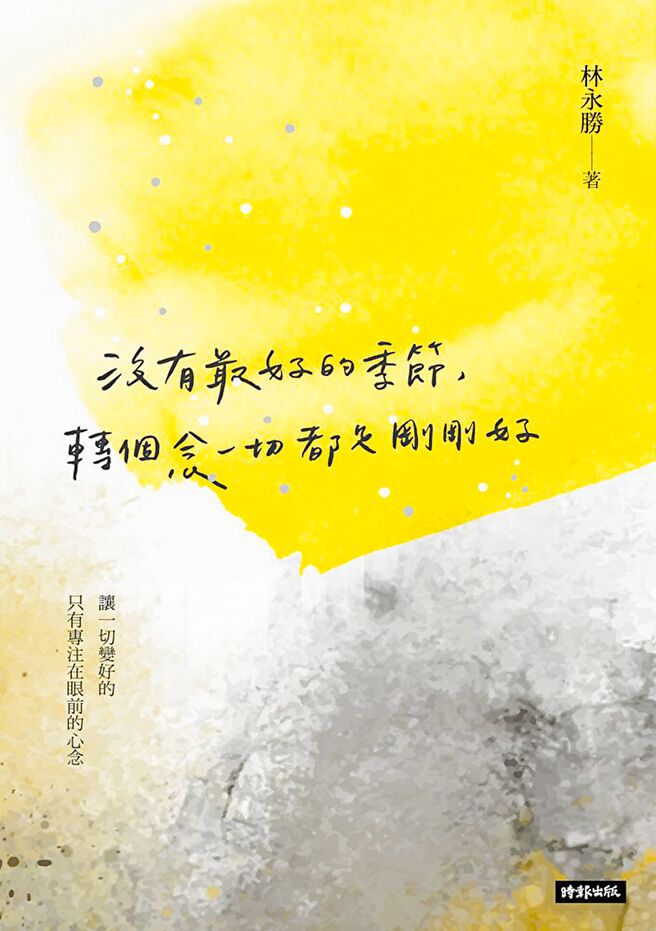

林永胜从学生时代就会把零用钱存下来买书,特别喜欢子敏、林清玄的作品,「有人跟我说人生不用那么多鸡汤,去看一些赚钱的东西,但我觉得能把内心的东西搞懂,就什么都懂了。」他体悟到别只说「转个念一切都是刚好」,而是在转念前先察觉自己的念头是什么,「要转个弯开到对的地方,要先意识到自己开错方向。」

不论做陶或写作,林永胜认为观察是第一步,与多位星级主厨合作设计食器的他,总是会思考客户想呈现什么?或一件器物如何在造型与实用的两端取得平衡。例如壶具要小巧别致,手把做得也短,「如果它很长,你这样拿一定会抬肘。」为了不需要抬肘也不用以手顶盖,把壶盖密合度做得极高,让人很优雅握着手把往前推就能出水,兼顾美形与实用。

林永胜观察很多人在选用物件时并不知道自己想要的是什么,于是他会拿一个碗问对方「你觉得怎么样?」觉得太重就做小一点,觉得太厚便做得薄一点。「器物这种东西,你一定要去摸它,去使用,才知道感动在哪」。与人交流对林永胜而言也是有来有往的互动与分享,每每探访小店、餐厅,林永胜总是收穫满满的故事,「像是看到一位届退休年纪仍不停地手摇咖啡的老板,让人喝那杯咖啡的时候,喝的不是咖啡的味道,而是老板的人生况味。」

日常和旅行 创作的火候

在日本九州的唐冲市川岛豆腐店,林永胜主动地和婆婆说「妳做的东西真好吃」,让网评「对外国人不友善」名声在外的川岛豆腐婆婆也打开话闸子,也收穫了婆婆「我在乎的是懂得豆腐的人,觉得它好就足够了」的专注;在金瓜石认识的麵摊老夫妻,看来生意虽不怎么好,坚持将麵摊生意做下去,老夫妻说:「异乡的游子一旦失去了熟悉的味道,就会少了返乡的动力。」林永胜在每个日常中观察美好,「这样每一个地方都有值得我们留恋的事」。

「很多大企业家事业有成,但一坐下来就拿起手机看股票涨多少。」有一回,林永胜看阿伯骑着脚踏车回收旧纸,便请他工作室内小憩,阿伯开心喝茶而且分享他最近因为纸价上涨而开心,「早上捡的纸可以多一个便当的钱了」,林永胜将日常和旅行中的生活风景成为创作的火候,向内在寻找幸福。

1997年创办「千秋陶坊」是为了延续南投陶的百年工艺,林永胜对「传承」特别有感,在〈逝世的时代〉中,他拜访波佐见烧的工艺家,唏嘘于「一个时代的结束或过去,并不是当初坚持的人不想再努力,而是后继无人的无奈」。林永胜认为传承犹如植物生长发芽必须是由下而上,不能只靠由上而下的补助,「让它从地上成长、发芽很重要」。

虽也常说艺术工作是孤独的,但在九州见到做和纸的手艺人分享「和纸作为神社里结界,不只是让人觉得好看而已,是要让人一看就相信神的存在」,然而这样一位和纸传承者其实是无神论者,不是带着对神的崇拜,而是对于先人手艺的执念去做。「做纸的心情和我做陶是一样的,所以不会孤独,知道世界上的某个角落有人跟你用同样的态度,同样的信心在维持着某些让人感动的事,就会获得更大的力量。」

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。