写作跟律师工作最大的相似处,在于以下三点:两者都繫于持续不断的实践;尽力到何种地步,只有自己知晓,最终也都必须面对自我的审判;以及,最终必须从实践中面对不断的挫败与(或许)再起。

唯有如此,在竭尽全力写作、办案、面对一次又一次的挫折与失落之后,或许很偶尔地会有那么几次,实践者会迎来一点点无人知晓的、专属于自己的安慰,也多了些动力,迎向下一次的挫折与失落,一直到有能力与自己和解为止。

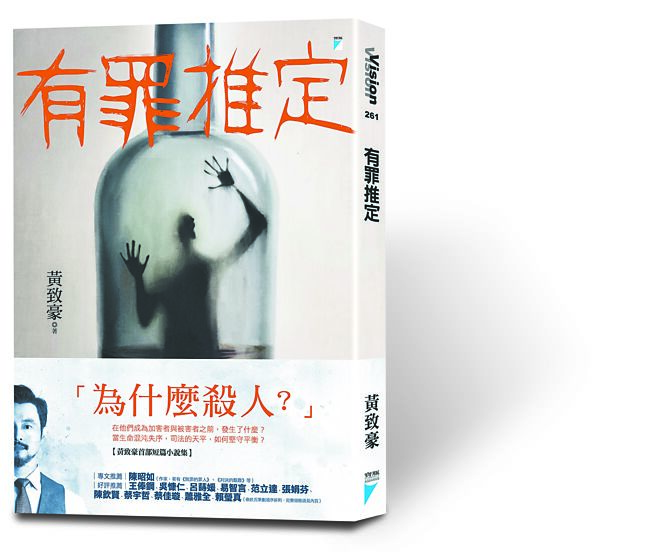

黄粱这样一个小说人物,以及这本《有罪推定》短篇小说集,便是在这些心境与各种体验交错之下所由生的虚构书写产物。

为何《有罪推定》?司法的极限与界线

我在这本小说当中,创造出了黄粱这样一个苦苦挣扎、集种种矛盾于一身的辩护人,作为各色案件的观察/实践者,同时也让他承担起部分案件叙事的任务。小说中的各案件,或涉社会司法议题,或涉人性幽微之处,自是不一而足,但本书六篇故事所指涉的司法本质与困境,则颇一致:

现实中的司法,往往是苍白、无力,而形式化的──虽然它不必须如此,但当代各国在民主制度下的司法,确实都遭遇类似困境。

说穿了,司法的本质,是否流于苍白、无力、形式化,往往繫于其国族的民主法治血脉流淌深浅,其公民群体的自省、自觉能力,以及其司法专业工作者的傲然信念。但无论上述三个因子互动的关系与呈现的结果如何,都不会影响一个事实──司法有其极限,也有其界线;它毋须也不应承载不合理的期待,否则只会造成更多误解与悲剧。

在〈二刀流男孩的存在主义〉中,随机犯罪与存在的本质辩证;在〈往日重现〉中,对于解离症状与女性处境的各色迷思;在〈刑法第五十七条〉里,加害者子女身为「隐形被害者」所须独自承担的替代性伤害;在〈他不重〉故事中,精障老者的困境;在〈红棉线〉里,家事事件因为种种因素,终演变为刑事案件的哀戚与无力;以及在〈亡命之徒〉当中,司法体系欠缺自信所造成的困境与荒谬种种,都希望呈现出司法作为一种乘载民意想像与期待投射的对象,其极限与界线之所在。

黄粱在面对那样一个没有「自信」的司法体系与过度期待司法的民意时,就像任何一个对体系还有信念的审、检、辩一样,是极其无力的──因为他自己正是体系的一员。

因为无力,所以抵抗;因为抵抗,所以无力。不仅黄粱,所有在司法中挣扎的人们,某程度都是那个重复推巨石上山的薛西弗斯,都陷在那个永难挣脱的超现实梦境之中。

至于前面所说的「司法欠缺自信」,则是体现在实践中(至少暂时性的),抛弃法治理论下种种为人所难解的基础原理及原则,去仰赖民意鼻息,同时却又害怕透过判决进行具体的白话说理,与人民就司法的认事用法进行细究、甚至辩论的矛盾之中。那是身为资深辩护人的黄粱亲眼所见的病灶,但同时却无力回天的一种困境。

那些民意舆论所想像与期待的司法,正是传统华文法庭公案小说当中,最爱贩售、奠基于「有罪推定」原则的封建「青天」论──从《包公案》、《狄公案》乃至于《施公案》,都透过司法工作者本人准神格化的神通广大与奋战意志,以及最终回归到封建体制权威加持(尤其是当权者垂青特定司法实务工作者),去彻底掩盖了近代民主法治下,司法制度三本柱的重要性:对基本法治原则的深刻信仰、对事实细节与正当程序的坚持着重,以及不畏说理、进行抗眾(与抗威权)之必要。

若从那样的意涵出发,说这本短篇小说是一本指向现代司法认知失调(cognitive dissonance)症状的「反公案」作品,说不定也算合理。

作者已死,抑或游魂尚存?

据说「作者已死」──罗兰.巴特早在一九七六年所提出的论述,对于我这个各式文本的疲懒且放肆的资深读者(当然也是诠释者)来说,向来略有警醒之效──无论是各式中、英文法律、文学、心理,乃至于虚构、通俗文本等的阅读,我都很清楚:身为读者,可以选择是否前往原作者写作的脉络领域内,吸取自己解读文本的养分,抑或做出完全跳脱作者原旨的诠释或引申。

而现在,我自己变成了作者,其实也打算试着去遵循那样的法则,非必要,不去为自己的作品解说太多──除非真的有人非知道不可。换句话说:这本书在写作完成,交到读者手上、映入读者眼帘之时,作者原本想什么,大概就已经不那么重要。身为读者,你怎么读都可能是对的。

但盼身为读者的你,可以从阅读、接纳、解构、诠释、批判这本小说的每一个故事中,获得一些乐趣、慰藉,甚或净化。这样,身为作者的我,也就于愿足矣。(本文精摘自《有罪推定》后记,宝瓶文化出版)

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。