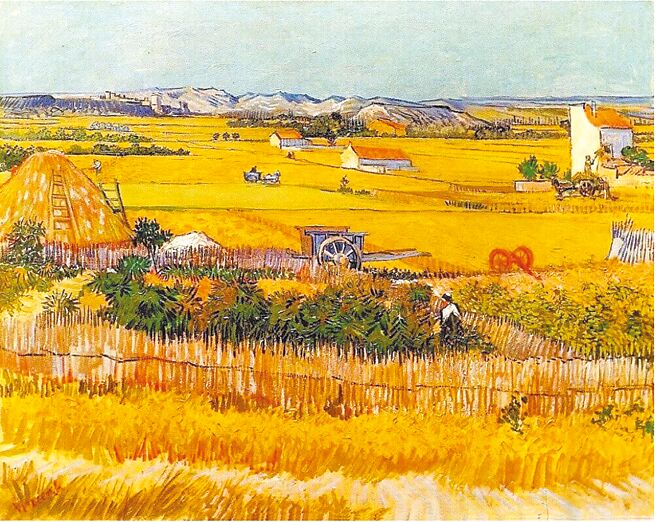

在梵谷(Vincent van Gogh, 1853-1890)眾多作品中,我印象最深又最熟悉的是一幅名叫〈拉克劳的收割〉(Harvest at La Crau)。

梵谷原想做新教牧师到矿区服务的,做牧师得进神学院,但他几次都没考上,在教会帮忙打杂时又与其他教士不合,终让他改变人生方向,他从二十七岁起开始习绘画,就一头栽了下去,他认真的画了十年,就成为专业画家了,其实也因无路可走。由一般人看,十年很短,但对梵谷而言却很长,因为他只活了三十七岁。他年轻时在荷兰、比利时跟英国都待过,他后来到巴黎,跟当时流行的印象派画家们包括高更等认识,受到衝击与影响很大,他早期的画偏向幽暗,用色以黑与灰为主,主题描写困苦低层人们的生活,〈食芋人〉(The Potato Eaters)是当时的代表作。到巴黎后他眼界大开,领悟渐多,画风也因而大变,题材增多了不说,用色也一反常态的变得明亮大胆且多层次,笔触则一仍旧绪,以粗犷豪迈的居多。

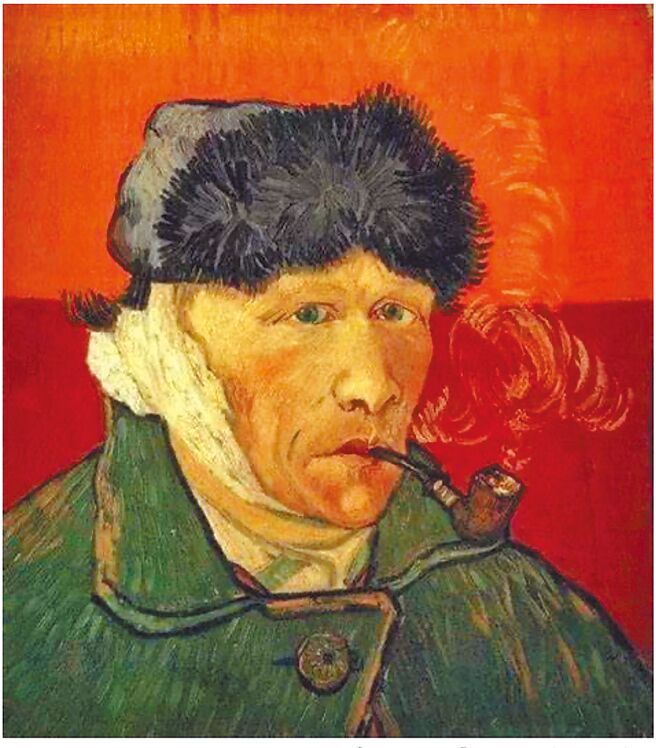

他大部分是画风景,也有不少人像的画作,因穷请不起模特儿,他的人物画多以画自己为主。他「晚年」有好几幅右耳包着纱布的自画像,是他跟高更斗气,情急之下把自己割伤了。梵谷有强烈的自闭倾向,他除了一个弟弟之外,来往的亲人朋友都少,他不善与人相处,包括表达感情,我记得早年读过一本写他的传记叫《生之欲》(Lust for Life)的书,书中写他爱上一个女子,女的不理他,他竟然当着女的面用蜡烛烧自己的手掌,可见他十分偏执,往往把已僵的事弄得更僵,他跟弟弟的感情也一样,常形成困局。他被断定有忧郁症,常躁郁不安,他后来到巴黎以南,最远到过地中海附近的亚尔(Arles),所画的风景画里都有无尽的阳光,夜晚则星空万里,他想藉阳光与高朗的晴空来治疗自己,但都效果不彰。他曾被居民强拉进精神病院,但病一直没有治好,一天他在巴黎附近一个名叫欧维尔(Auvers-Sur-Oise)的麦田里画完最后一幅画时举枪自杀,那幅画就是有名的充满恶兆的〈麦田群鸦〉(Wheat Field with Crows),自杀后一时未死,他还能踉跄自己回到所租的房间,他有点后悔自己莽撞,心想也许会像去年割耳朵一样,会慢慢好吧,但这次伤及内臟,乡下没有好医生,隔了两天终于因感染而死在房间。

因缺乏缓解的管道,梵谷的内心很少舒坦过,他的画也反映了这个事实,多是紧张又有压力的,譬如他画过几幅以丝杉为主的风景画,他画中的丝杉树不像一般人画的,总是像在燃烧着一样,天空的线条常也扭曲得厉害,可见他内心纠结与衝突。基本上言,梵谷内心的衝突显示他对生命极有企图,想尽一切办法要去挑战命运、「衝决网罗」,不管成功了没,他都桀骜不驯,且力道遒劲,他的艺术比其他人更原始且粗糙,但绝对是从生命本色来的,这点无庸置疑。不过〈拉克劳的收割〉所表现的却不同,虽然与画那几幅丝杉的时间接近,这幅画所展现的平和与寧静是在其他画中所罕见的,可能梵谷的内心同时存在着两个世界,拉克劳的世界更是他所渴望的。

我跟这幅画之结缘全是偶然。我少年到青年时代,曾过过贫穷与不安的日子,我读高一时正是1958年,因故搬到我姐姐眷村一家废弃的厨房安身,睡的是一张很小的单人竹床。厨房有张久未用过的竹桌,桌面由几片薄木板拼成,木板有部分翘起,一天我捡到一大块破了的玻璃,请玻璃行的人帮我裁成长块,拿来当桌垫。我又找到一张印有梵谷画的旧月历,就是这幅〈拉克劳的收割〉,我将它裁下来压在玻璃下,目的在填充空白。但从此直到我高中毕业,共有三年或者更久,我几乎天天都要面对这幅画,有时沉思,有时只是看着它什么也不想,我敢说我对这张画熟悉的程度,要比画这幅画的梵谷还更深了。

这幅画有远山,山不高峻,天空蓝白相混,看得出有云,但淡淡的没有梵谷惯常的紧张线条,画中散落了三栋红瓦白墙的农舍,右边一处农舍前有马车在装货,与这台马车平行的左方,田间路上有台马车在往右疾驰。画的中央左侧有座金字塔型的麦草堆,有农人在站在梯子上堆草,中央有台空着的马车,更右则有副卸下的马车前轮,中央下方的是几行短篱,短篱之间有灌木,灌木一侧还有农妇,除此之外,整幅画就是阡陌纵横的麦田了,有的已收割,有得未曾,大地黄澄澄的一片。

我已读高中,去童年渐远,思想已复杂了,已会为自己与时代担忧。高一刚开学,金门就发生了八二三炮战,大家都意识到自己兵凶战危的处境,周围也有许多莫名的烦人事,这时面对这幅画,就有回到少年,与同伴自由游荡的心情了,这幅画让我在困顿中有处可逃,有时又让我重拾回已久失的童心。

我大学毕业后有机会读了点有关欧洲艺术史的书,由于我熟悉〈拉克劳的收割〉,也连带也看了些未曾看过的梵谷的画。我因阅读而知道与他同时的在欧洲兴起的伟大的艺术运动,那就是「印象派」,跟他同一时期属于后期印象派的重要画家有塞尚、罗得列克、雷诺瓦、窦加、高更与梵谷等人,这个画派起源很早,到十九二十世纪之交,它极为昌盛,几乎成了当时艺术世界「家族树」的主干。印象派最讲究光与色彩的结构,跟之前的传统有承袭也有改革,而改革的部分居多,所以可视为一种革命,二十世纪之后兴起的立体派、野兽派莫不取养于它,都与它关系密切。

我读了不少书,也看过许多有关的画册,时而自觉明白,时而自觉困惑,有时我发觉这些「外缘」知识虽有助于我了解艺术,却也知道艺术的真相不能全靠知识,好的艺术发自艺术家的心灵,艺术家的心灵不见得能由知识尽数笼罩。欣赏像塞尚或窦加一样比较理性的画家,甚至包括雷诺瓦,理论很重要,但欣赏罗得列克或梵谷,纯用知识是不行的,因为他们的作品有太多例外了。梵谷的感情起伏太大,连他自己都无法掌握,面对他的作品,理性的分析不只无用,有时甚至根本是错的。要真正了解梵谷最终的作品,你得用尽你生命的力量不可,你非要在你生命之途,曾想过死、寻过死却没有死成,你的心灵残破有待修补,你曾沮丧至极,一天一天的虚度日子。一天不小心,你待修补的心灵有截外露的电线跟梵谷画中的「闪电」讯号相触,几万分之一秒吧,当下之际,你开始懂了(也许才一些,但已足够),你恍然知道他画中的烦躁与极力寻求平静的原因,才知道他为什么画〈拉克劳的收割〉这幅画,这跟你听完贝多芬第七号交响曲里曾用力的描述死亡,再听到他第九号交响曲终曲,你才知道贝多芬艺术的真相一样。

强大的艺术给你激励,但有时也会让你毁灭,这点也得知道,所以面对强大的艺术品,有时你得像拆弹时一般的小心翼翼。我记得很早之前看过一部电影叫《将军之夜》,是由彼得奥图与奥马雪瑞夫合演的,电影描写二次大战将结束时一位纳粹将军,他有极端的洁癖且患有人格分裂的疾病,故事中的他涉嫌杀害了一名妓女,被军中负责检查任务的军官追查,发现类似的故事之前已发生过了,原来他还是个累犯呢。他杀害妓女的主因是他性无能,他预期妓女会讪笑他,因而在事前就行凶,故事十分跌宕。让我记忆最深的是这位将军在一次行凶之前,独自面对梵谷的一幅自画像汗流满面又颤抖不已的镜头,是否暗示梵谷充满神经质的画中也暗藏有杀机呢,这点我无法断定,但知道艺术的解释多途,而最强有力的事件后面也都常带有无可言喻的危机存在的。

梵谷死于1890年,1990年他逝世一百周年,荷兰阿姆斯特丹的梵谷美术馆办了个特展,这个特展把散落在世界各处最重要的梵谷作品都搜罗过来了,造成世界「梵迷」的轰动,应各界要求,这项特展第二年又续展出了一年。1991年十月,我有机会单独在阿姆斯特丹逗留,特别空出一天去参观。

虽然这个展览已举行了一年多,我去的当天仍人山人海。梵谷美术馆比起附近的荷兰皇家博物馆与荷兰现代美术馆要小的多,管制十分严格,不准摄影,我的相机也在柜台被强制留下。参观的人以当地人与欧美人居多,他们身材高大,展厅相对狭隘,我被挤在中间,感觉非常不舒服,当然所展的东西都看到了,多数是在人隙中探头踮足勉强看到的,看梵谷的真迹,值得那么做,但过程确实疲惫不堪又有点无趣。

后来我因疲惫,特别选择一条人少的走廊,打算到廊底的窗边休息,不料就在这条少人走的走廊上,我从茫然到惊醒又再度陷入茫然,原因竟是我高中时压在玻璃下的那幅〈拉克劳的收割〉,正好端端的挂在我面前的墙上。它像我的老友一般善意的立在我面前,局面完全出乎我的意料,我担心整个故事是个刻意安排的骗局,我是否要如张岱一般自囓其臂的说,「莫是梦否」呢?等我稍清醒,才知道事实确然,这时我才能仔细打量它。我发现这幅画被一个棕色带一点枣红的画框框着,我之前从未看过它被画框框着的样子,至于要说这幅画的内容,我就熟悉到无须再细说了,但还是有跟我习惯看到的不同,我之前看到的是缩小了的印刷品,而在真画上我看得出灌木与篱笆上的笔触,有些还留着些未尽融的颗粒色块,真迹除了较大之外,也显得更为厚重与立体。

尼采说:「最好的作家,是那种羞于成为作家的人」,梵谷被命运选择为画家,他却似是个并不特别想要成为画家的人,至少在一开始。除了画之外,他曾有更高的人生理想要寻求,但不幸都没有求到,这使他与四周总是格格不入。就是以画而论,他对绘画也有某些抗拒的成分在,他故意画了许多不合于一般美学标准的作品,从任何方面言,他都显得不合时宜。

当我面对这幅「真的」〈拉克劳的收割〉的时候,思绪起伏,其实并没有好好的看它。但奇怪的是,那时我左右几乎没有人经过,四周显得出奇的空旷与寧静,才意识到我进美术馆之后的拥塞与压迫,可能是在为这次奇遇预作准备。我凝神在画前也许只有两三分钟之久,然而对我而言,好像有一整年那么长,甚至更长,我的心情从紧绷到放松,再到能清晰听到自己的心跳,有如海浪拍打着岸上坚强的石壁。在画前,我也感觉我的人生在重新倒带,童年与少年时的景象再度呈现,穿插其中的,也包括了一些自己模糊的未来。我的生命当然不能与梵谷相比,他一生蹇迫,结局惊悚,却无碍他艺术的盛大与精彩。我的则相对平凡,但不管我的人生再平凡,如梵谷一生般的得与失、畅快与沉痛的故事,也都曾有过的。

判断艺术的好坏很难,除客观知识之外,还得看它跟你生命的契合的程度。我不敢说梵谷跟我契合,只是我知道我之前曾经死过多次,但在梵谷画的前面,我总又重新活了过来。(本文摘自《记事与随想》一书,联合文学出版)

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。