行政院近日表示,台湾科学园区开发经验具独特性,虽不易在海外「复制贴上」,但台美政府合作为支点,协助美国打造产业聚落;对此,台湾半导体业界指出,这项政策与全球半导体供应链重组方向一致,但要打造和台湾一样高完整度的供应链难度太高,即使形成聚落,业者认为,真正落地关键仍在「需求量」与「时间」,业者估计供应链是否大举赴美建厂,仍需观察2年左右时间。

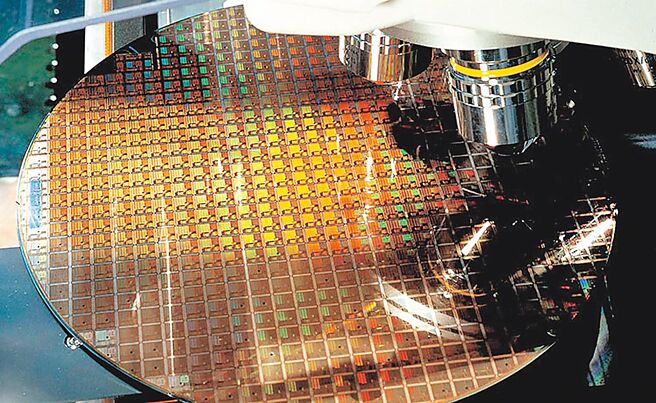

供应链观察,台积电赴美建厂的第一波外溢效应,主要带动「厂务与基础设施」相关厂商前进,包括无尘室、机电、气体与公用设施等;至于「生产设备厂」与「材料/耗材供应商」,目前多採「在美设置销售与技术服务据点」的轻资产模式,先建立就近支援与维修能量,以对应早期产线导入与验证需求。

设备与材料业者坦言,是否规划在美量产设厂,最大变数是需求规模与订单能见度。若仅服务单一客户或单一园区,投资回收期偏长、成本竞争力不足;只有等当地晶圆厂数量、先进制程节点与周边封测产能逐步成形,供应链的「在地化经济」才会出现。多数业者评估,至少还需观察2~3年,待量体与配套明朗后,才会真正面对是否赴美建厂的决策点。

产业界进一步指出,台湾半导体供应链之所以完整,靠的是40年的「工业生态系」的迭代累积,涵盖上中下游厂商的密集分工、快速协作与即时交付能力;这不仅是厂房与机台的集合,更包含熟练的人才、严谨的供应品质、以及高效率的服务半径。要在海外三到五年内重现同等效能,难度极高,需要长期政策延续与企业集体进驻的「临界规模」。

就产业步调来看,台积电亚利桑那新厂与后续扩产规划推进,未来2、3年在地服务需求将持续增温;若届时美国境内能形成两到三个具规模的半导体聚落,并串连先进封装与测试量能,材料与设备在美制造的经济门槛才可能被跨越。

换言之,行政院倡议的「输出台湾经验」将有助缩短美国聚落成形时间,但产业端仍以「量体与配套」作为最后赴美建厂的决策关键。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。