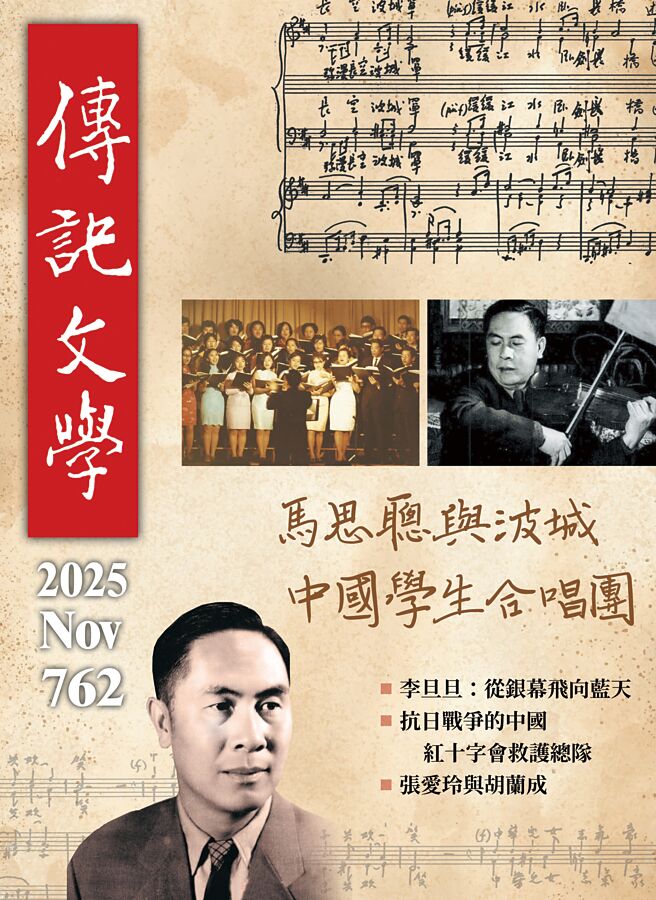

马思聪先生是中国二十世纪伟大的小提琴家、作曲家、教育家。他幼年两度赴法国学习近八年,一九三一年回国时才十九岁,在中国多地演奏,把欧洲古典音乐的曲目、作曲家,和风格介绍给国人;他一九三七年所作的《思乡曲》,在外患内忧的动荡年代,引起被逼离乡别井苦难国人的共鸣,被誉为二十世纪经典之作。

一九六六年全中国天翻地覆,在狂风暴雨下,身为中央音乐学院院长的马思聪,就如老舍、顾圣婴、傅雷等文艺界知名人士,被残酷迫害。马思聪有幸得到贵人相助,能躲避大难保存生命,一九六六年尾携家人潜逃往香港。一九六七年一月转达美国定居东岸。

一九六七年马思聪抵达美国两年后,波城中国学生合唱团请合唱团的顾问,哈佛大学的赵如兰教授,代团邀请他谱合唱团的团歌,马思聪欣然答应,全曲以他亲笔手稿印刊在合唱团一九七○年的杂志《弦外》上。这份杂志只印了数十份,分派给团员,并没有公开出版,因此鲜为人知,马思聪的四部混声合唱曲「团歌」也因此被埋没在歷史长河里,不被收纳在有关文献里。

一九六八年我任合唱团团长,半世纪后的今天忆述当年从大陆逃亡到「敌国」的马思聪,被一群从台湾、香港来的留学生音乐组织邀请,谱了我们的「团歌」,全谱在此文中重印,使这首合唱曲能在半个多世纪后重现于世,使马思聪亲笔手抄乐谱存世,也纪念大半世纪前中国留美学生的音乐生活片断。虽然乐曲短小,也虽然对马思聪来说是虫蝇小技,却是写于在他生命中最关键最痛苦的时刻。却也正是合唱团成立不久,充满生气之时。可以说是海峡两岸对峙状态下偶然在海外相逢的歷史小讽刺。

合唱团在一九六六─六七年成立,团员来自台湾和香港的学生,当年大陆封闭,当然没有大陆学生。团员大都就读于麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology,简称MIT)、哈佛大学,及来自大波士顿区其他大学,偶然有一、两位懂汉语的华侨第二代和学习汉语的白人参与。

要认识这团体,请读团员才子周可夫在一九六九年写的「团歌」歌词,以诗情画意描述这群喜爱唱歌的年轻游子:

祥雾起,瑞云飘,瀰漫长空波城罩。

缓缓江水卧剑桥,游子共欢笑。

中华儿女志气豪,负笈异域克苦劳,

齐钻研,意不挠。

知音欢聚歌声高,乐陶陶。

「缓缓江水」是自西向东流的「查尔斯河」(Charles River)。河之南是充满文化气息的「波城」(波士顿),是麻省的首府,美国最古老的城市之一。河之北是座落哈佛大学和MIT两间着名大学的剑桥市。横卧河上是「哈佛桥」(Harvard Bridge),桥上是「麻省大道」(Massachusetts Avenue)接连波城剑桥两地,能车也能步行。

离桥南端不远的是波士顿艺术博物馆(Boston Museum of Fine Arts)和依沙贝拉博物馆(Isabella Stewart Gardner Museum),波士顿交响音乐厅,新英伦音乐学院。不远还有波士顿大学(Boston University)、东北大学(Northeastern University)、波士顿学院(Boston College)、哈佛大学商学院,和多间规模及知名度均较小的高等学府如萨佛克大学(Suffolk)、爱墨森大学(Emerson)、西蒙斯大学(Simmons)、和柏克里音乐学院(Berkelee School of Music)等等。

(四之一,摘自762期《传记文学》)更多精彩内容请免费下载《翻爆》APP

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。