哈佛桥北端紧接MIT,校园从桥端两旁紧贴河边向东西方展开,从河对岸的波士顿可望见MIT品牌圆顶正楼。麻省大道穿越MIT校园继续拐向西北方向约两英里路,就到达哈佛大学校园中心的哈佛坊(Harvard Square),大学校园围绕展开,如法律学院,校园最老的哈佛园(Harvard Yard),多间图书馆和博物馆,和我非常熟悉的音乐楼和音乐图书馆等等。紧贴法律学院是小小的朗基音乐学院(Longy School of Music)和蕾斯利学院(Lesley College)。从哈佛坊向北数里是塔夫茨大学(Tufts),再向西数里是紧靠查尔斯河上游的布兰迪斯大学(Brandeis),都是国内外着名的学府。

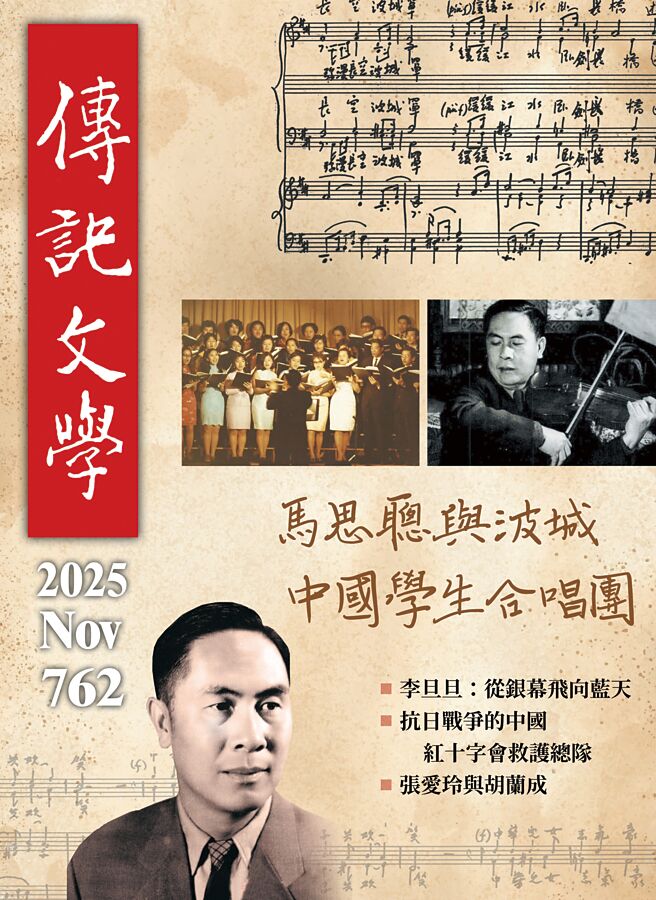

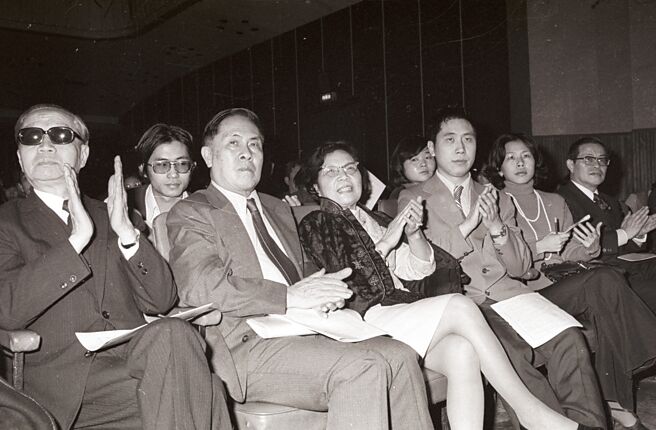

波城和剑桥学府林立,世界闻名;美国四方学生,以至环球各地有志求学的年轻人,都争取入读名校,兼有机会浸淫于美国浓厚歷史和文化气息的大波城区,欣赏顶级音乐会和博物馆。当年的波城与剑桥确实也是中华学生卧虎藏龙之地。我一九六四年从加州大学柏克莱分校毕业后,继续在麻省理工学院五年和哈佛大学七年先后完成物理和音乐博士学位,在波城剑桥十多年来相遇不少从香港和台湾远洋「负笈异域克苦劳」的莘莘学子,有几位成为几十年的挚友至今仍保持联繫。知名人士随意数来就有刘容西、李欧梵、何其建、邹嘉彦、陈籍刚,杨敏德、冯国经、马英九、白韵琴、王启中、孙必成、刘树汉、刘武威、徐小波、陈长文、邱宏达,舍弟荣念曾等等。他们在大波士顿逗留从短期一年到十多年不等,其中有几位日后在港、台、美国的学、工、科、商、政、法律、文艺等各界都有特别建树的突出人物。合唱团早年也有幸得到专业音乐学生协助,好几位来自台湾在新英伦音乐学院就读,在合唱团任伴奏或指挥,或客串演唱演奏,屈指数来有陈绿绮、何妙卿、林巧琳、朱惠玲、柯秀瑱、林菁等。

学生们在异地并不只是埋头苦读,也趁机会认识美国,扩大对西洋文化歷史的视野。当年香港、台湾来的学生不轻易回家探亲,更无论今天的电邮和微信。唯一与亲人联繫的是写信,来回需要至少两星期,蓝色空邮便笺就如今天的手机,经常备在案头。特别珍重的是难得通一次越洋电话,听听家人的声音。但是长途电话不能随时想打就打,必需预先挂号登记,且非常昂贵,讲两三分钟就为了省钱急急挂断,许多要说的话来不及说,挂上电话后怅然若失。这种心情今天的留学生如何能瞭解?正因为思念亲人,在异地碰上讲乡音的同学就觉得格外亲切和难得。热心的学生联繫各大学中国学生相聚,能经常共忆祖国山河,同抒思家情怀,真所谓「涸辙之鲋,相呴以湿」。(四之二,摘自762期《传记文学》)更多精彩内容请免费下载《翻爆》APP

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。