合唱团组织虽不能说严谨,却也头头是道,运作顺利有效。领导群是团长和指挥,几年后加设副团长和副指挥。其他重要专职包括钢琴伴奏、秘书、财务,分组练习领唱员等;更有专人管理乐谱,负责文书抄写,有车团员负责接送等。如有特别活动如到外地演出,付印刊物,大型社交如舞会等则另特别委任团员负责,团员们大都无私热烈参与,隔周星期五在MIT学生中心的练习,使音乐会达到最高成绩。事后到中国城的晚餐,更是联繫感情的机会。十数位特别投契的团员早已成为亲密朋友,经常相约在周末到近郊出游。

合唱团初成立并没有章程或团规,一九七○年十月印刊《弦外》杂志才有了类似团规的公文,由团长水文浩和总编周可夫合写。可惜因为两位都相继毕业离波城,后继无人,《弦外》昙花一现,没有再继续。团员流动性大是必然现象;他们毕业后大都回台湾或香港,也有到美国别处工作或进入别处大学研究院深造。创团团长刘容西一九六七年离开后,团员被选负起团长责任,每年一任,相继是李欧梵(一九六七),荣鸿曾(一九六八、一九六九),水文浩(一九七○),许嘉猷(一九七一),刘宝娴(一九七二),梁成(一九七三),何其国(一九七四),吴淼鑫(一九七五)等。合唱团指挥是音乐上的领导,负责练习,提高团员音乐水平,选曲目,与领导团队共同策划来年活动和长远方向。创团指挥何其建一九七○年在MIT毕业离开后,荣鸿曾、吴俊杰、林菁等相继任职,却也又相继离开。从以上简述可见合唱团虽然流动性大,领导团队逐年变动,但是新旧交替,都坚持以多年来所建立起的优良传统:以保持歌唱和友谊为主,不涉政治问题。年来年去,虽然团长、指挥、团员、曲目等变动,但是团体的原则和操作都维持原状。

一九六八年笔者任团长,与指挥何其建閒谈,建议合唱团需要有自己的团歌,代表我们团体的宗旨和精神。我们的建议立即得到团员们同意和支持,我们请团员中的才子周可夫拟曲词。他不负眾望,「团歌」歌词简洁地,诗意地,把这个团体的内在精神和外在活动以三言两语描画清楚。前半首:「祥雾起,瑞云飘,瀰漫长空波城罩。缓缓江水卧剑桥,游子共欢笑」,指出地点和活动的特殊性。江水固然「缓缓」,瀰漫在波城长空的祥雾也静止;但是游子的「欢笑」则是活的、动的、响亮的。后半首语气一转,以坚决心态和努力不懈的「中华儿女志气豪,负笈异域克苦劳」,把我们这一群年轻人所组成团体的宗旨、活动、思想、心境,都精致简洁刻画。下一句「齐钻研,意不挠」加深一层把「志气豪」和「克苦劳」予以渲染。最后一句「知音欢聚歌声高,乐陶陶」指出这个团体是以歌声来发挥「志气」,以音乐把「苦劳」转化成「乐陶陶」。而「共」,「齐」,「聚」的字眼强调了团结合作精神。

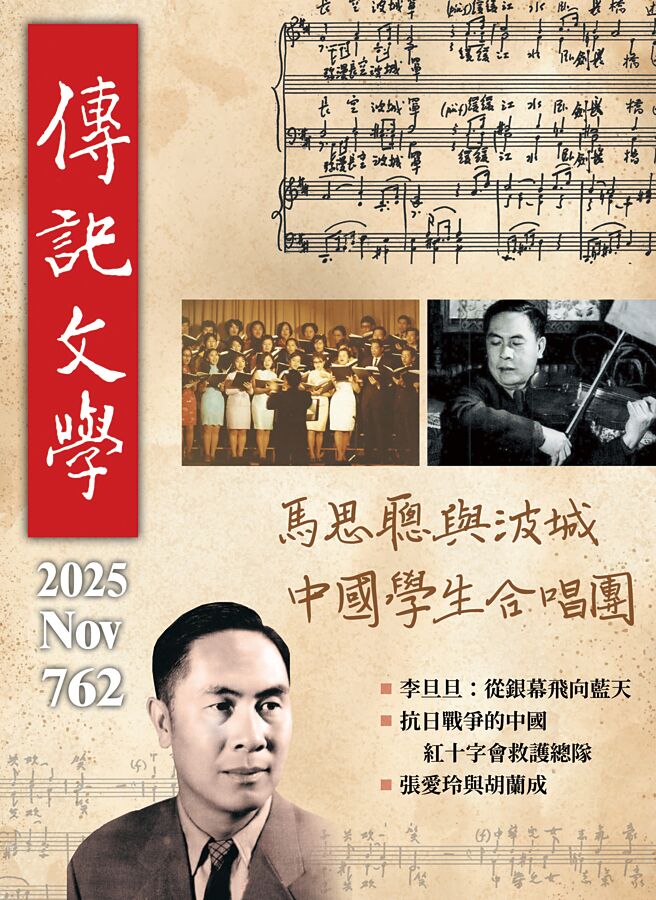

为了谱团歌乐曲,我们请教赵如兰教授意见,问她能否请哈佛大学音乐系她的作曲家同事谱曲。赵教授则建议请刚从大陆移居美国的马思聪谱曲,且愿意穿引线代为邀请。我们不用说,立刻同意,以自己中国人谱曲当然比美国人谱曲更有意义。马先生接到赵教授邀请后,立即同意,且以最短时间,约一、两星期吧,完成任务把曲谱寄来,使我们感激万分。收到马先生亲笔手抄的曲谱后,我们欣喜之余,立刻练习,以后每次公开演唱节目必以「团歌」为主要项目。一九七○年合唱团印行《弦外》杂志,编辑兼团歌作词者周可夫在「编后记」上写道,「团歌象徵着一个团体的精神,是一种团结的力量。我们幸运的得到马思聪先生的赞助,为本团写了一首团歌,因此本刊要代表波士顿中华合唱团向马先生致十二万分的谢意」,马先生的全曲手抄乐谱也在《弦外》杂志刊登。(四之四,摘自762期《传记文学》)更多精彩内容请免费下载《翻爆》APP

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。