编按:从大清帝国末期的巖疆锁钥,到日据时期的殖民处女地,台北城见证时代的转换,文史工作者庄永明所着《台北老街(30周年畅销纪念新版)》收藏台北老街史蹟照片、珍贵史料,带读者重游旧台北,娓娓道来这座城市最美的故事。本书由时报出版,史话专栏今起节选刊登。

「温暖的阳光下,依然矗立着斑剥的古城门,她好像对我们告诉,刘公壮肃的功绩犹存,台北!台北,我们的台北。」

这首「台北市民歌」,多年前,台北市的莘莘学子都会唱,而且经常唱,那时候的台北市,战祸遗留的瓦砾才被清除不久,一切建设正逐渐开展中,所以它唱醒了大家对台北市的关怀与期许,更凝固了爱护台北市的心。

而今,台北市古城门,已被改建得面目全非;在大家的印象中、记忆里,歷史古蹟已经模糊、淡化,难怪「台北市民歌」会成绝响!但是斑剥的城门,永远是歷史不能抹除的印证。

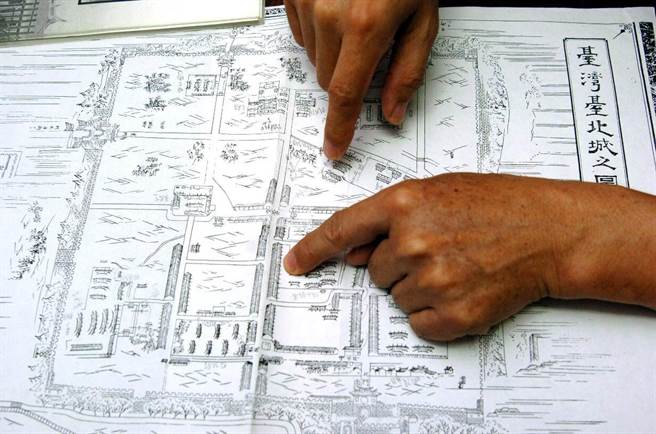

今日视之,以古城门来代表台北市的标志,或不恰当;但是,知道台北市歷史的人,必然了解台北城对整个台北地区的发展,扮演了极重要的角色。城墙虽早已荡然无存,但从残存的几座城门(可惜只有一座北门是原型),我们可以约略得知当时台北府城的范畴。

台北城系于1882年(光绪8年),在当时艋舺(万华)、大稻埕间的荒僻之地,开始兴筑,大约费时3年始竣工。目前,虽然还有仅存4座城门:北门、南门、东门、小南门,但是除了北门还维持原貌外,其他已在1965年被改建成北方式的宫殿式楼阁了。

旧姿独存的北门,有着雍穆浑厚的气质,方圆相搭的窗户和城门,配合着燕尾屋脊的歇山式单檐屋顶,正是残存台北城的见证。

台北筑城之议,源于沈葆桢于光绪元年6月18日上谕的「台北拟建一府三县折」;沈葆桢是在台湾推行自强新政的第一人,他两度来台,第一次是日人犯台的「牡丹社事件」;第二次是狮头社番民之乱。他于琅平靖后,筑城设官,定名为恒春县。

1875年,他更以台北口岸四通,荒壤日辟,外防内治,政令难周,上奏「台北拟建一府三县折」,第二年(1876年),清廷批准:「于福建台北艋舺地方,添设知府一缺,名为台北府,仍隶于台湾兵备道,附府添设知县一缺,名为淡水县。其于竹堑地方,原设淡水厅同知即行裁汰,改设新竹知县一缺。并于噶玛兰旧治,添设宜兰知县一缺,即改噶玛兰厅通判为台北府分防通判,移扎鸡笼地方。」

「唐山过台湾」,开发初期系以南部为中心,及至1870年代初,北部也已相当繁荣,沈葆桢为「固北路之长久计」的筹画,可说确立了台北的行政地位;台北奉旨允准设府后,并非一切建制即次第展开,而是颇有周折,府城应筑城垣,但是筑城是一件大工程,需要鉅大经费预算,这是上级机关─福建省府所筹措不出的,因此台北城的建设,因而延误。

沈葆桢等人保荐江苏海州知州林达泉出任台北府第一任知县,林达泉是广东大埔人,他奉旨试署台北知府后于1878年(光绪4年)3月,抵达「台北瘴厉地」(沈葆桢语),这位新官厘订「治台政策」,但因「后山番扰」,他「冒暑瘴治事,昼夜不少休」,竟在当年10月,卒于官署,在任仅7个月而已。因为当时的同知半年驻在竹堑(新竹衙门),半年驻艋舺公所(台北万华),而林达泉却在竹堑办公,并没有驻在台北。

当初,林达泉决定将「台北府治」建设在艋舺和大稻埕的平野上时,曾招致士绅群起反对,他不得不将驳议榜,告示于通衢上,以示决心:

「此地四山环抱,山川交匯,创建府治于此,实足收山川之灵秀,蔚为大观。……而沪尾、鸡笼二口,实为通商之海岸,与福建省相距不过三百余里,较之安平、旗后,尤有远近安危之异。十年后,日新月异,臬道亦将移节于此。时势所趋,圣赞君相,亦不能遏。」

林达泉将台北府城计画在「处女地」,我们可以想像,他的做法是:一来可以将艋舺与大稻埕两方为着府治所在地的争夺摆平;二来新社区的规画建设,没有包袱,比较可以从心所欲。

中国官吏大多抱着「三年官,二年满」的五日京兆心态,所以很少有人想在任期内,为着将来的建设,去厘订一套远程的蓝图;林达泉可是一位有高瞻远瞩的官员,他在台当官仅有200多天左右,而且到过台北可能没几天,但是对于城内的建设,他已描绘出了远景。

【未完待续】

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。