「千门万户曈曈日,总把新桃换旧符」,桃符即指春联。眾所周知,贴春联是迎接和庆祝春节的最重要习俗之一。西方为何没有春联?答案显然不是西方不过春节。或许这样问更确切:春联为何产生于中国?答案似应从歷史与文化根源寻。

仙木红纸:从桃符到春联

据考,春联起源于桃符,即周代挂在门上的两块长方形桃木板,上或画或书降鬼大神「神荼」「郁垒」以辟邪。这种习俗一直延续到唐,「正月一日,造桃符着户,名仙木,百鬼所畏」。

五代十国时开始在桃符上题写联语。据有关研究,孟昶手写的「新年纳余庆,嘉节号长春」是中国最早的一副春联。接续至宋代,春联逐渐成为风尚,出现了王安石笔下「千门万户」「总把新桃换旧符」的情景,且随着纸张普及,桃木板渐改为顏色相仿的纸张。

「桃符」真正称为「春联」是明代。据明代文人陈云瞻记载,「春联之设自明太祖始。帝都金陵,除夕前勿传旨,公卿士庶家,门口须加春联一副,帝微行出观。」清代《燕京岁时记》上记载:「春联者,即桃符也。」自明清至今,贴春联成为不可或缺的春节习俗。

文字崇拜:天地圣人之意

中文竖排,外文横排,这是西方无春联的形式原因。更深层次的原因在于文字观。

无论最初的桃符辟邪,还是延续至今的辞旧迎新、祈福纳吉,春联的内容始终围绕着趋吉避凶,这是中国文字崇拜传统的变体。

在中国,文字一直拥有特殊的文化和精神内涵,而非简单似西方认为的书写符号系统。作为象形文字和表意文字,汉字与「意」直接发生关系。中国古代认为,汉字是由超凡之神所造,笔画与结构所组成的字「形」就是「道」与「天地圣人之意」的具象,拥有灵性、神力和祈福禳灾功能,例如道家的符菉文化。《淮南子·本经训》载「昔者苍颉作书,而天雨粟,鬼夜哭」,文字的出现是惊天动地的大事。

随着歷史发展,确立了「士农工商」的社会秩序后,「万般皆下品,惟有读书高」,尊重文化的因素又揉进了文字崇拜的传统。既有文化精英支持,又匯聚了普罗大眾的信仰,文字崇拜被各个阶层所接受和重视,成为中国文化的重要一脉。

文字崇拜甚至催生出了中国独特的惜字传统,有「只字必惜,贵之根也」之说,在今天的台湾还能见到专为惜字而设的送纸灰入海仪式「恭送圣迹」,遍布大陆各地用于焚化带字纸张的惜字塔、文昌塔、文峰塔、惜字楼等遗迹也是明证。

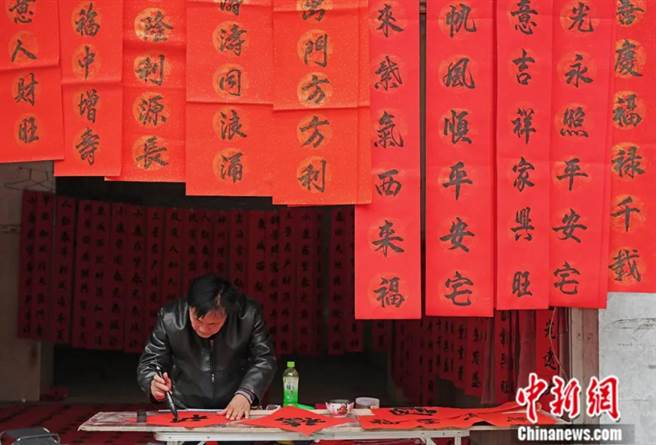

正是源于对文字的特殊崇拜,在庆祝中华民族百节之首的春节时,第一件事就是贴春联:家家户户都在红纸上用文字写下对新年的美好愿望,从畜兴谷丰、财源广进、万事如意到国富民强、盛世辉煌、河山锦绣,不一而足。

而文字崇拜在西方虽并非绝无,但的确难言昌达。这是因为西方表音文字与「意」无直接联繫,只是对言语声音的记录,如亚里士多德所说「口语是心灵的经验的符号,而文字则是口语的符号」。因此,西方更重视言语,《新约》第一句「太初有道,道与神同在,道就是神」中的「道」,英文译本用的是「Word」。

因此,如法国着名汉学家汪德迈所说,文字作为揭示事物超现象含义的最有力的工具源自伏羲、神农先后的发明,「在中国,这一崇高化涉及所有书写。书写被推至未见于任何其他文化的高度」。套用汪德迈的话,在西方,被崇高化的则是言语,故德里达认为西方哲学文化传统之一是「语音中心主义」。此类言语崇拜产生的则是发达的咒语文化。

阴阳平仄:秩序的美学与哲学

桃符辟邪、文字崇拜促成了贴春联习俗的出现,但其广泛传播与接受则得益于独有的对仗美学形式和所承载的阴阳哲学内涵。

春联文字用对偶语句,所谓「对仗之文学也」,上下联的语句按照字音平仄和字义虚实对应,在形式上和意义上创造出整齐匀称之美,是汉语作为表意文字的特有艺术手段。其他语言虽也有对称表现手法,但多仅限于「音」。

在中国的文学传统中,「文之为德也大矣」,书写从来不是简单的技巧,而是载道之体。以刘勰为代表的「大文学观」认为,中国的文学创作不是主体对客体的描摹与认识,而是自我与宇宙交融产生的「神思」,即「寂然凝虑,思接千载;悄焉动容,视通万里」。

通过神思,「心生而言立,言立而文明」,以载「自然之道」,在这种天人合一哲学观的指导下,中国的书写和文学都被认为是宇宙万物秩序的一种体现,即「言之文也,天地之心哉」。

对仗形式之所以为中国独有,即源于「太极生阴阳两仪」的宇宙观和思想观。如刘勰指出的「人文之元,肇自太极,幽赞神明,易象惟先」。《易传》谓「一阴一阳之谓道」,老子说「万物负阴而抱阳,冲气以为和」,荀子指出「天地合而万物生,阴阳合而变化起」,《黄老帛书》则称「天地之道,有左有右,有阴有阳」。

这种宇宙秩序观广泛地浸润到古代中国人对自然界和人类社会万事万物的认识和实践中,从政治秩序、礼制、文学,到建筑、器物、衣冠,可谓无所不在、无远弗届,而其重要特徵就是对「两」「对」「中正」「对称」「好事成双」「四平八稳」等形式的推崇。

根据功能主义观点,一种习俗只有在满足人类生物、社会需要时才能存留和传播。「天对地,雨对风。大陆对长空」,平平仄仄吟咏而出的韵律美学为节日更添愉悦体验,为普罗大眾广泛接受。宇宙秩序观则赋予春联「精魄」,令其得以延续至今,也是一度远传至日本、韩国、越南等地的哲学支撑。

「两行文字,撑天柱地;一副对联,评古涵今。」当然,今天的春联又有了新的涵义,作为集楹联、书法、春节文化符号于一体的中华文化集大成者,毫无疑问堪为展现中国文化软实力的绝佳名片。2006年,楹联习俗被列入中国第一批国家非物质文化遗产名录,其在华语世界乃至全球范围内的传播于弘扬中华文化有重大价值。

(本文来源:中新社「东西问」专栏,授权中时新闻网刊登)

※以上言论不代表旺中媒体集团立场※

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。