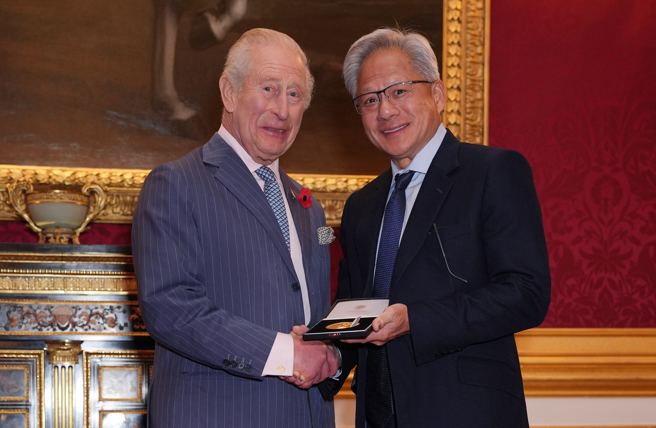

素有「工程界诺贝尔奖」之称的英国「伊丽莎白女王工程奖」(Queen Elizabeth Prize for Engineering),11月5日由国王查尔斯三世亲自颁予七位于神经网络、电脑视觉与GPU硬体等基础领域贡献卓着的开创者后,其中,诺贝尔物理奖得主杰弗里.辛顿(Geoffrey Hinton)、图灵奖得主约书亚.本吉奥(Yoshua Bengio)、Meta副总裁杨立昆(Yann LeCun)、World Labs联合创办人李飞飞、辉达执行长黄仁勋与其资深副总裁比尔.戴利(Bill Dally)六位共同得主,翌日齐聚一场高峰会,展开环绕AI的40年演进,挑战当前与愿景未来的一场座谈。

这场座谈,犹如AI宣言,融合回顾、辩论与展望,理出了从边缘理论到产业革命的转型轨迹,同时暴露了AGI(人工通用智能)这一终极目标的模糊与分歧。

AI的崛起非一夜之间,全是算法、算力、数据三大要素于数十年独立酝酿后的化学反应。辛顿回忆起1984年的突破,他尝试使用反向传播学习单词序列,这实际上是现代大型语言模型(如ChatGPT)的雏形。基本原理早已具备,但受限于当时的算力和数据,足足等了40年才绽放光芒。这段歷史强调了算法的先导性,从神经网路的早期探索,到如今机器在语言理解和认知任务上与人类匹敌。

算力革命则来自GPU的蜕变,戴利分享了九十年代末在史丹佛大学的洞见,他构想了流处理架构,以克服「内存墙」(Memory Wall)问题,这为GPU从图形处理转向深度学习奠基。2010年的一次早餐会成为转捩点,戴利与时任计算机科学系副教授的吴恩达合作,用48个GPU重现了谷歌1万6000个CPU的「寻猫」实验。这个指数级效率提升,让算法从理论觉醒为现实。黄仁勋则说道,2010年代初,他从多伦多大学、纽约大学和史丹佛大学的实验中察觉到深度学习的潜力,将其比拟晶片设计的扩展模式。他强调,AI不是传统软体,而是需要「工厂」实时生产智能的产业变革,这要求海量算力作为基础设施。

数据的爆炸性贡献则归功于李飞飞的ImageNet项目,2006年,她意识到算法和算力虽已就位,但缺少海量数据作为燃料,于是她与团队在三年内创建了涵盖1500万张图片、2万2000个类别的ImageNet数据库,这一「疯狂」举措点燃了整个领域,让机器学习从空转转向高速前进。当辛顿的算法、戴利的GPU与李飞飞的ImageNet在2010年代初碰撞,AI的化学作用正式发生,从图像识别到语言翻译,AI在多项任务上超越人类,寓意从边缘理论到主流应用的转型。

六人观点虽然各异,却共同勾勒出AI的丰富蓝图。辛顿从长期研究神经网络出发,预测AGI会在20年内实现,机器将在辩论中胜过人类,但他转向强烈警示,AI可能带来灭绝级威胁,呼吁全球监管以确保安全。本吉奥则大胆估计5年内AI就能达到员工级能力,尤其AI从事AI研究将迅猛进展,他主张保持中立,避免过度乐观或悲观,当聚焦风险管理和全球合作,以利AI在社会中应用。

杨立昆则质疑大语言模型的泡沫现象,认为AGI不是突发事件,而是逐步扩展。他指出,当前AI在空间智能上远不及一只猫,进展需科学突破而非仅靠数据与投资,这是从基础研究出发的务实角度。李飞飞则强调AI须以人为本,开发视觉与空间智能来服务人类福祉,她视AI仍处于「青年期」,需要开拓新领域而非与人类竞争,并以女性视角倡议多样化创新,以解决全球挑战。

黄仁勋的乐观来自硬体视野,他宣称人类级别智能技术已经到来,AI正处于基础建设阶段,将重塑产业格局。GPU等基础设施驱动语言模型,他将AI比作千年一遇的变革,虽认可伦理讨论,但强调其长期可持续性。戴利也聚焦AI应增强而非取代人类,让人们专注于创造力和移情等独特特质,未来需平衡创新与社会责任。

在AGI时间表上,分歧明显,从辛顿的20年、本吉奥的5年,到黄仁勋的「已到来」和戴利的「错误问题」,再到李飞飞的「部分取代、部分互补」与杨立昆的渐进挑战。这些都反映了AI在定义上,究竟会取代人类,还是增强伙伴关系的模糊性?然而,AI从规模扩张转向科学突破的共识极为清晰,所有人都肯定伦理与安全的优先,呼吁全球合作、以人为本的设计,从纯技术转为社会影响的集体责任,对于炒作的谨慎也成主流,这种趋势在多位座谈者的观点中表现得尤为明显,如杨立昆提出特定泡沫,主张新化学方程式,黄仁勋则称,GPU的满载使用,证明这是实质变革,而非投机。

这场座谈带有一份回望与自省的意味,从1980年代的理论萌芽到今日的产业革命,AI见证了经济的再造与思维的转轨。但,泡沫的争议也提醒我们科技演进的循环定律。展望未来,随着结合视觉、语言与空间智能的多模态AI日趋成熟,机器人与元宇宙的应用将更为普及,并渗入医疗、教育与气候解方等领域。同时,这股浪潮也放大了资料隐私与就业转型的挑战,AI正从工具走向协作者的角色,唯需严格治理以防滥用。

站在2025年这个拐点,全球还需加速从竞赛转向合作,确保AI成为文明助力而非隐忧。这六位先驱的集体发声,不仅连结理论、应用与硬体的完整生态,更点出AI从个体创新走向集体责任的演进,并开启充满无限可能的黎明。

(作者为富瑜文教基金会执行长)

※以上言论不代表旺中媒体集团立场※

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。