「名称」从不是中性词。近代以来,谁握有命名权,往往就握有叙事主导权。把民初的各地军系与战时、当下出现的「渝军」「台军」并置,可更清楚看到:前者多为对权力结构事实的描述,后者则常被用作去正当化的政治修辞。然而,这种命名现象也需考虑对立方的视角、内部身分认同的转变,以及国际与比较脉络,以更全面理解语言战的复杂性。

1916–1928年的军阀时期,中央权威松动,地方实力各自为政。各地军系多以地域或派系核心命名,例如:「川军」(四川刘湘、刘文辉部),「滇军」(云南唐继尧、龙云部),「桂军」(广西李宗仁、白崇禧部),「湘军」(湖南赵恒惕、唐生智部),「黔军」(贵州王家烈部),「晋军」(山西阎锡山部),「西北军」(冯玉祥系),「东北军」(张作霖、张学良部)。

这些称呼均以地域或势力范围为名,反映多中心的治理现实,而非外力刻意贬抑。它们属于「分裂结构的中性命名」,是政治碎片化的自然语言现象,而非对中央正当性的挑战。

1928年北伐成功,南京国民政府建立,「国军」成为中央正规军的统称,连结法统与国家正当性。此后,再以地理名号称呼中央正规军,便不再是描述性用语,而带有降格化、地方化的政治效果。名称的转变,也象徵国家中心的重新确立。

对日抗战期间,国民政府迁都重庆。「渝」为重庆简称,属中性词。当时的日本与汪精卫政权,在宣传上刻意使用「重庆政府」、「渝府」、「渝军」等称呼,意在将法统中的中央「地方化」,将中华民国国民政府与国民革命军描绘为「重庆地方政权」或「英美傀儡」。这种宣传策略的目的,是打击国民政府的对内凝聚力与国际合法性;对照国民政府官方正名的「中国远征军」、「国民革命军」,可清楚看到话语竞争的界线。

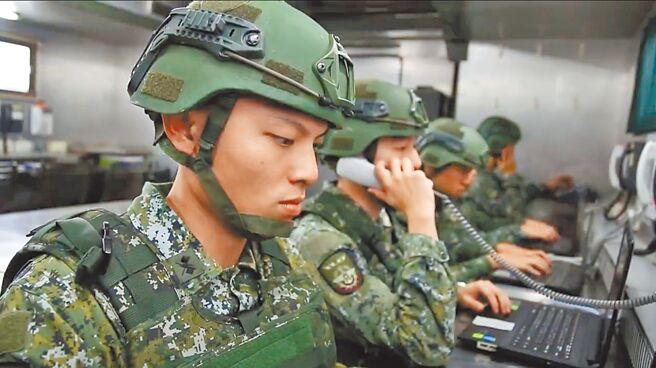

而如今的中共媒体系统中,「台军」一词被常态化使用。表面上似为地理指涉,实则在语义上抹去「国家属性」,将中华民国国军归入「地方叛乱武装」的叙事框架。这种用法并非单纯称谓选择,而是延续战时语言战思维的结果。然而,从中共官方叙事角度而言,「台军」的用法是其「一中原则」逻辑的自然延伸,用以表述主权范围的整合认知;但在效果上,仍构成语义上的去正当化。这种平衡视角提醒我们,命名不仅是单向的攻击工具,也反映对方对主权的坚定主张。

此外,在台湾内部,自1980年代民主化以来,关于「国军」vs.「台军」的命名辩论逐渐浮现。一些本土派或民进党支持者偏好「台湾军队」以强调去中国化及本土身分,视「中华民国国军」为与威权歷史连结的遗迹。这也反映台湾社会的身分危机,年轻世代对国家认同的转变,可能降低对统一用语的共识。尤须警惕的是,若内部媒体、公关或军事文宣不慎採用对方用语,等于自我地方化,让渡话语主权。

有鉴于此,在比较描述性命名与去正当化命名时,我们可以从两个主要时期来观察其差异。首先,在民初军阀时期,相关名称包括川军、滇军、桂军、湘军、黔军、晋军、西北军以及东北军,这些名称的意涵主要是中性描述地方军阀势力,反映当时的政治背景,即中央权威分裂且无单一正统。

其次,从抗战时期至今,名称如渝军与台军,其命名意涵则转向去正当化与地方化修辞,用以在政治上打击对手的合法性,背景为敌对政权透过此策略来达成目的。这两个时期的命名形式虽相似,但意图与脉络却有明显区别,前者源自权力碎片化的现实,后者则是政治矮化的工具。两者形式相似,意图却迥然不同。

名称,不只是语言问题,而是主权认知的防线。对外,「正名」关乎国际定位与法理承认;对内,「正名」关乎军队荣誉与歷史延续。然而,正名也需面对军事及社会意涵的挑战。中华民国国军目前呈现混合的招募趋势:虽然2025年10月宣布志愿役招募率达109%,并在军校注册人数创下纪录,但整体活跃人员从2021年的16万4千人,降至2024年的15万2千人左右,编制填充率约78.6%(2024年数据),志愿兵退役率居高不下(近四分之一),留任率约86.7%,并面临士气低落、人口结构危机及身分认同分歧等挑战。这些因素不仅影响战备,也放大命名争议对招募及公眾支持的负面效应。

此外,台湾独立派往往视「国军」为中国遗留的象徵,这加剧了身分分歧,并进一步打击军队士气,因为部分士兵或潜在招募者对「中华民国」的国家符号缺乏认同感,视其为过时的威权遗产而非本土防卫力量。

因此,应建立一致的用语准则:法规、公文与新闻稿一律使用「国军」或「中华民国国军」。英译统一为Republic of China Army,Republic of China Navy,Republic of China Air Force或R.O.C Army,R.O.C Navy, R.O.C Air Force。教育训练中纳入「命名政治」案例分析,提高官兵对语言战的敏感度。

为更全面理解命名政治,可扩及国际脉络与其他分裂国家的歷史范例。国际媒体及组织常称呼台湾军队为「Taiwanese military」或「Taiwan's armed forces」,部分因简便,部分受中共压力影响。例如,奥运使用「中华台北」(Chinese Taipei)来规避政治争议,这延伸了命名对外交孤立的影响。美国政策文件在军售中亦常用「Taiwan's armed forces」,可能被视为间接地方化。

歷史上,可参照韩国分裂的命名策略。北韩(朝鲜民主主义人民共和国)常称南韩为「南朝鲜」,或在不同脉络下以「韩国」(Hanguk)代指南韩,藉此来否定其作为单一朝鲜半岛合法政府的地位,阻碍南韩主导的统一叙事。此外,1911年前清代区域军队命名,或1949年后内战中中共对中华民国残余的「匪徒」称呼,也显示命名如何从中性转为贬抑。这些比较凸显,命名战不仅限于两岸,而是全球分裂情境的普遍现象。

从「川军」到「台军」,差在一个「中心」:当年是无中心下的描述,如今是有中心下的矮化。但融入平衡视角、内部辩论及国际比较后,我们看到命名更为多层次:它不仅是防务工具,也反映身分转变与全球压力。

正名不是情绪,而是防务;不是修辞,而是主权。唯有坚持歷史与法统的语言界线,同时面对内外挑战,方能在叙事战场上守住国军的尊严,与国家的延续性。由此可见,面对当前的命名争议,国军必须对其所承载的歷史与法统有更清晰的认识与坚持。

(作者为战略智库研究员)

※以上言论不代表旺中媒体集团立场※

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。