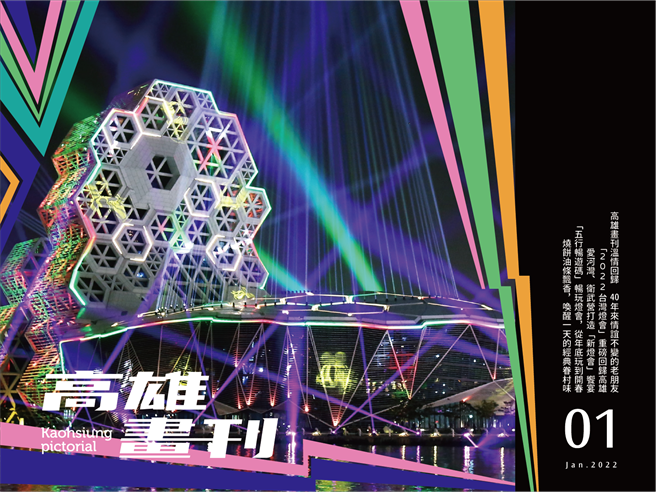

纪录高雄市建设轨迹、介绍人文歷史特色与都市景观的《高雄画刊》,自1980年1月创刊至今,已经走过40个年头,儘管期间穿上过《高雄款》、《乐高雄》等外衣,但关怀市民关心的大小事,用文字、镜头记录城市生活点滴的报导初衷始终不改,从2022年起,《高雄画刊》回顾过往精彩报导同时展望未来,像一位老朋友持续陪伴在读者身边。

穿越时间光廊 属于市民的生活刊物

迎接崭新的2022年到来,《高雄画刊》以熟悉的身影,再度重回到市民眼前,此次回归不仅可从文字阅读高雄,更将现代阅读视觉化的趋势,辅以动态的影像,捕捉读者眼球,跳脱文字描述的框架,直接带读者亲临报导的活动现场,或是以声音重现访问,让阅读变得可亲、具有互动性,令读者耳目一新。

不管是搭乘高雄捷运、轻轨,或是在医院等候看诊,到各行政区洽公,或是走逛书店、在驳二艺术特区、歷史博物馆等艺文中心参观时,经常可在服务台前或展示柜上,看到一本满载高雄情报的刊物,网罗产业、艺文、休憩等多元主题,带来最新鲜精彩的高雄事。

高雄画刊记录高雄城市发展轨迹

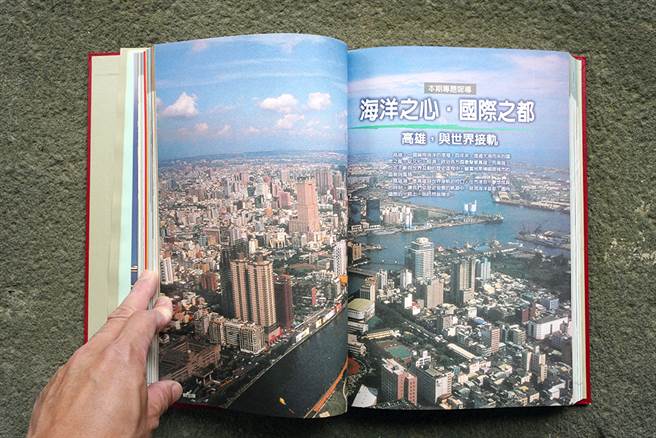

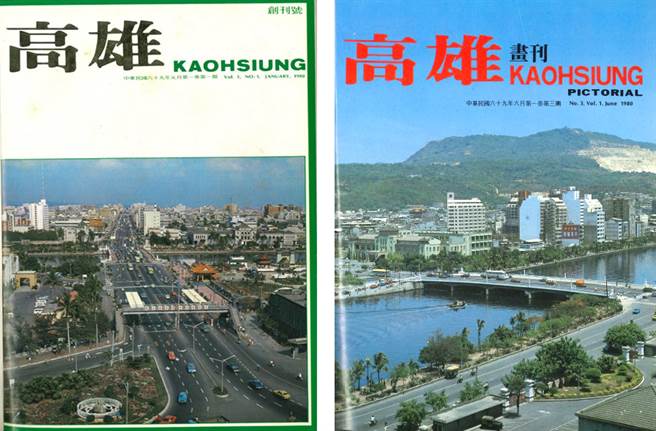

回顾《高雄画刊》的歷史,1979年高雄市改制为院辖市,隔年市府开始着手编印市政刊物《高雄画刊》,藉由丰富的图文报导与记载,聚焦市民所生活的城市和人文议题。这本高雄市歷史最悠久和经典的市政出版品,期间横跨10位市长,累积发行将近350期,像是帮城市写日记一样,记录下40年来高雄的前世今生,翻阅过往画刊,随着文字情境与记录城市人文风土的图片精彩回顾,似乎也搭上了时光机,看见城市的歷史与蜕变。

《高雄画刊》的创刊号,封面是40年前的疏落整齐的市容,当时爱河畔还没有成荫绿树,市中心也不见错落高楼,而是一片疏落有致的南国风光。画刊发行内容还是以市政建设为主,间或报导市内节庆活动。后来随着解严后政党轮替,社会风气日益开放,编辑焦点逐渐转移到市民生活,从早期官员视察纪录,变成平易近人的休閒杂志,港都的艺文活动、产业重要话题,一直到过年节庆的年菜专题、在地工艺家等主题故事,就像是高雄市民的好邻居,共同关心市民生活周边的大小事。

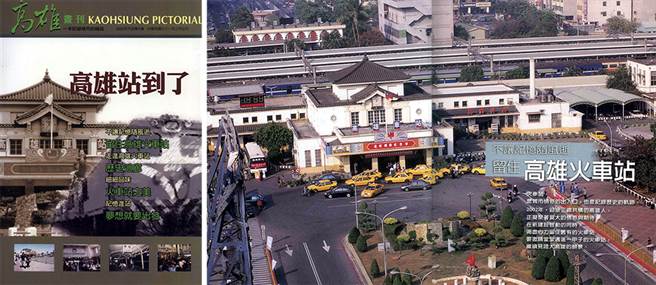

从歷年刊物封面也可看得出内容调性的转变,从高雄的市容与官员参访图片,演变为以人物为主题,可见随着民主意识抬头,画刊内容也由高雄人当家作主。翻开杂志内页中一幅幅老照片,高雄的往日光阴和城市进展彷佛歷歷在目,沿岸还是一片平坦的爱河风光,兴建中的高雄文化中心,新居落成的四维国宅、道路整建等都被忠实纪录,已成绝响的图片,让市民封存的回忆在图片中再次被唤醒。

翻阅《高雄画刊》 看见高雄美好进步

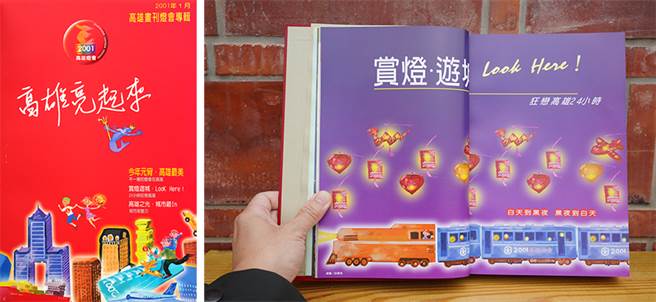

回顾港都岁月,从跨越40年的画刊中,可见到爱河在歷任市长努力下,是如何经过整治疏浚,一步步从受到污染的河川变成现在绿意盎然生机处处、市民们休憩观光的亲水绿带。2002年的灯会专刊,这是台湾灯会第一次走出台北,来到高雄的爱河畔,以「元宵的爱河正在发光」为标题,详实的文字与图片,记录河面与海上的璀璨灯火,是如何点亮高雄不夜城,辉映灿烂的海上首都。同样20年前,高雄车站配合铁路地下化迁移,帝冠式屋顶的高雄车站暂时功成身退,这些年来高雄捷运、轻轨陆续落成通车,铁道也在去年变身为以艺术妆点的乐活绿色廊带,老高雄车站又再次「回家」重回城市中轴线。此外,画刊中更记录高雄宣布县市合併,以及市港合一的重要时刻,对比今昔写真,让人惊喜,这些年来城市风貌的起飞转变,高雄真的变得不一样了。

英国哲学家法兰西斯‧培根曾说「知识就是力量」,阅读可以获取知识,知识是与时俱进的力量,时代变化下,城市与人们也持续不断地往前,在智慧时代,画刊採用网路与纸本同时刊行的形式,读者既可以翻阅纸张感受字里行间,亦可随时随地拿起手机、透过电脑掌握城市消息。在新年度开端之际,《高雄画刊》回归初心改版登场,希望读者握着这把时代之钥,开启未来与高雄共同成长之门,藉由一篇篇持续关于城市与生活美好的故事,看见高雄城市进步的力量。

本文作者:李瑰娴

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。