余白的镜头彷佛一张渔网,潜入芸芸眾生的大海捞捕地底幽微发光的人形。来臺定居近二十年的他,大量捕获了大臺北地区的日常景致,例如我们时常路经但未必愿意久留的地方:深夜的寂寥巷弄、宵夜时分的小吃摊、凌乱老旧的商店、传统市场内的猪肉摊、鲜少造访的蔬果、渔禽批发市场⋯⋯。而这些都是余白在人们纷纷熄灯就寝、夜深人静时,毅然背起相机前往的寻幽探微之处,他说:「我把夜扛在肩上,城市让步了。」

夜未央:臺北的子夜时分。

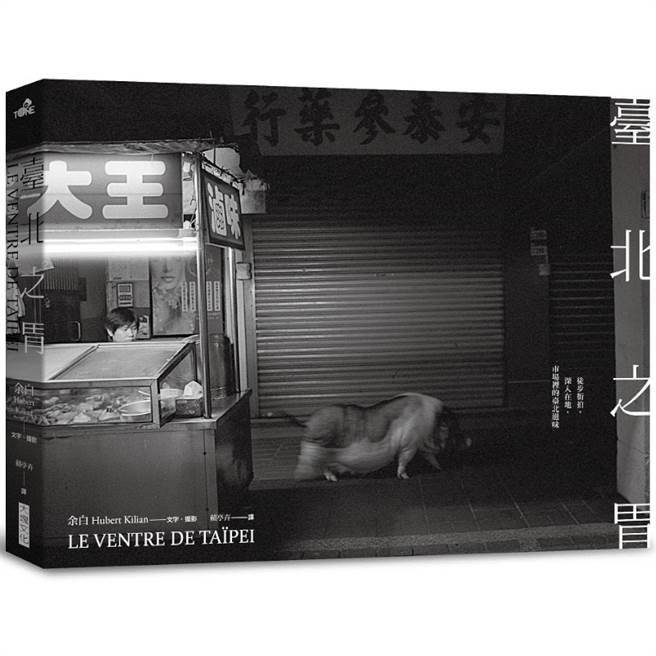

相较于白昼的赤焰,子夜的皎月温煦多了,它照亮了梦的边界,既不绚烂,也不刺眼。余白刻意以泯除色彩的黑白照片来表现,像是筛掉白天的熙攘与嘈杂,将景框内的影像拍成记忆里温暖乾净的画面,表现出简洁、严谨的构图,即使在庞杂混乱的大型果菜市场,余白也能善用光线的强弱营造氛围,清楚地勾勒出拍摄的主题与人物,使得我们在凝视这些定格于时空中的剎那,彷佛也能听到交谈的声音:人们在用餐中说话,在工作中说话,在姿势中说话,也在等待中说话。等待顾客的小吃摊老板,他们在无人上门时看报、打牌、吃饭、抽菸或张望;或是正以热食、麵汤果腹的客人,一边吃饭一边在昏暗的灯光下滑手机。在另一张照片里,乾洗店老板娘的面容倒映在店里的镜子,展露她坦然直视「入侵者」的笑靥,也间接说明余白有卸除他人心防的魅力,以及他所秉持不为猎奇而来的摄影伦理,更可贵的是他多年来为了拍下这些常民生活,时常牺牲睡眠走入夜的另一端。

而不论如何幽深的黑夜,所幸总有灯为伴。余白作品里的灯泡、灯管和路灯几乎如同空气般无所不在:灯光驱离黑暗,创造了一个临时栖身的空间;日光灯下热情招呼客人的麵摊老板,两人共存于此时此刻,在灯的见证下、在黑暗的包围下,共度一碗麵的时间。然而暂时「安放」人们身心的一隅,不过是相遇的陌生人家的骑楼、巷口的麵摊、偶尔光顾的馒头店、路过的槟榔摊等,甚至只是一张布满陈年油污的廉价餐桌。

不止是潜入黑夜的汪洋,余白也深入这座城市的腹胃肠腔,直击城市血淋淋的内臟:屠夫忙碌地剁骨切肉,分解后的猪只纷纷支离破碎地现身,成了倒挂在森冷铁鉤上的肉排,或是堆在摊位上刚被剐下来的一堆猪耳猪鼻,仿若生命本质的隐喻。

暗夜的鱼货批发市场里,几个男人正将装着渔获的鱼篓、保丽龙箱搬下车来,而余白摄影之夜的尽头——果菜批发市场也不遑多让,在这个场景里,灯光慢慢灭去,晨曦射入铁皮搭成的果菜市场,让被黑夜浸染过的空旷处显得更为明亮,也更加熙攘和喧嚣。在这两种批发市场里,搬运的、盘点的、批货的、零购的、吃便当和抽菸喝茶休息的⋯⋯人人各司其职,也各取所需。贩夫走卒、平民商贾,宛如在一条蠕动的输送带上,每个人奉献体能、汗水、金钱和脑力,日復一日运送着维持这座城市所需的养料:食材、食物、各种交易与服务。余白以相机见证了这一切。

余白既非搜奇抉怪的街头摄影家,也非为了报导或纪实而拍照,摄影对他而言是一种艺术创作,透过它得以往返与连结土地与人,摄影同时也是维繫往昔与今日臺北之间的影像证词——余白以摄影的「行为」来践履一名法国人对臺北人文景致的关怀。不论晴雨,余白从子夜到破晓,从阒寂冷清的街衢巷道到人声鼎沸的批发市场,揭露了另一半隐匿在光天化日下的反面之臺北样貌,以及它的眾生相。

《臺北之胃》可视为「臺北滋味」的谐音,它延续并扩大了余白上一本摄影集《臺北原味》的摄影风格和主题脉络。宛如《木偶奇遇记》的皮诺丘闯进「鲸鱼的胃」,余白的《臺北之胃》再次从影像的「味蕾」出发,一齐带着我们深入臺北的肠腔与腹胃,进行了一场温馨、严肃而满足的视觉探险。

(本文摘自《臺北之胃》/大块文化)

【内容简介】在迷失的时光中,深入臺北腑臟

这是一趟唯有在深夜,方能踏上的旅程……

在暗夜的城市里迷走,脚下蜿蜒曲折,听得见人群深沉且起伏的呼吸,感受得到他们呼出温热的气息。

夜晚、屠夫、市场。

就是这腹胃,组合成令人着迷且难以解释的炼金术。

「我喜欢这座岛屿,因为她的「戏剧张力」意思是说她呈现真实的方式对我而言是完美的虚构故事。我的照片并不是预先构想好的一张张严谨精确的纪录,而是一种对于现实的诠释。」

唯有随了夜晚悄悄笼罩臺北的城市步调,这趟旅程才可能成行。

市场里尚有几道交会的视线,但在现实中是没有的:我不属于这夜晚,深夜里的人们遥遥望来,看不见我。走在过道里的须臾之间,便会遇见各种昼伏夜出失眠人:在大街小巷里疾行的疯狂计程车司机,犹似流离痛苦的灵魂;手戴大金戒的卡拉OK大叔;脚趿拖鞋的失眠人。高处盘卧的猫儿直打量着我们,久久目不转睛。几家商店忘了关上里间仓库的门。在漆黑的涡漩中,可以看见几张警探小说里会出现的「嘴脸」、饱满的水果、酒家女、闪亮亮的杀猪刀和皱巴巴的香菸盒。水银灯管散发的疲软萤光勾勒出这座消失于清晨的漂泊迷宫……

如同一抹幽灵,我游走在这如梦的世界,里头只有肉、鱼罐头、堆积如山的蔬菜才具有触摸得到并且真实丰满的轮廓。

「臺北之胃」这趟旅程以三部曲的形式呈现,也就是三节韵律不同的小宇宙,其中的布景与人物都是白天看不到的:如梦似幻的城市迷津、供桌般的屠夫肉案,以及大型食品批发市场。

跟着余白的镜头,走入万华第一果菜市场、万大鱼市,探访深夜限定的臺北滋味!

【作者简介】余白 Hubert Kilian

法国巴黎人,1999年初次来臺,2003定居至今18年。

镜头之下记录了随着时间流逝的情感以及城市投射出的阴影,并看作是上演着都会生活的舞台,过客一批批地消逝,而景物依然。

展览

🢝「京都国际写真祭」,日本京都,2019

🢝《臺北原味》摄影展,夹脚拖的家,2018

🢝 南机场国际街拍摄影展,臺北,2016

🢝〈臺湾之光〉小提琴村亲爱爱乐慈善摄影联展,臺北紫藤庐,2016

🢝〈午夜臺北 Taipei Minuit〉余白个人摄影展,八楼当代艺术空间,2013

🢝〈2个热爱臺北的法国人〉余白、葛尹风–摄影版画联展,找到咖啡,2013

🢝 余白个展,Cheng Yu Ru策展,SEP Gallerie, 法国,2001

着作

🢝《臺北原味》,幸福文化出版,2018

【译者简介】赖亭卉Iris Lai

中央大学法文硕士,法文口、笔译者。

译作:《林园水塘部》、《病态型自恋》、《我的老师罗兰.巴特》(合译)、《说书人和他的阅读处方笺》(合译)、《版画,狂想》(合译)。

交流信箱:[email protected]

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。