2月5日晚间,中国冬奥代表队取得首金。由曲春雨、范可新、武大靖、任子威四人组成的中国短道速滑混合团队,以2分37秒348的成绩率先衝过终点。《环球时报》透露,一种用以帮助中国短道速滑队探寻消减风阻完美姿态的训练「神器」,在这场关于速度的比拼中的价值和作用得以凸显,这种「神器」就是风洞技术。大陆的东风洲际弹道导弹在研制过程中,使用过同样的风洞测试。

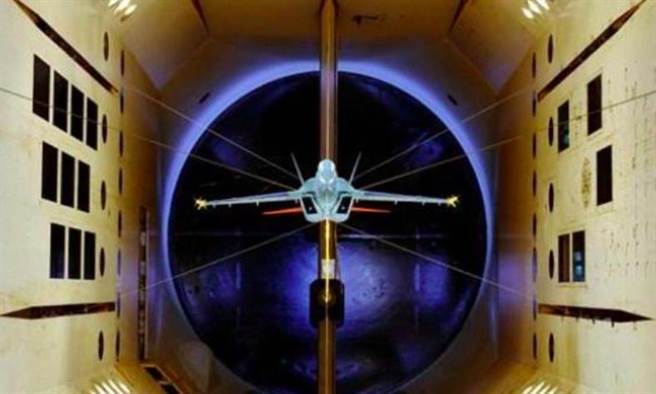

冰上竞速项目中,运动员微小的动作、姿态变化,就会影响速度的快慢。这和飞行器的气动布局设计原理相似:只有保持空气阻力最小的姿态,才能获得最快的速度。在本届冬奥会开幕之前,中国第一个大型空气动力研究与试验基地——中国航天空气动力技术研究院(航天科技十一院)为大陆国家体育总局设计并承建的体育风洞项目建成。这个风洞「神器」在此之前一直用于军事领域,即导弹、火箭、战斗机的设计。

★「吹」出来的冠军

相关科研人员向媒体介绍,许多参加冬奥竞速类项目的中国健儿,都在体育风洞中进行过日常训练。此外,东京奥运会备战周期中,很多竞速类项目运动员也都接受过体育风洞的「洗礼」,许多中国的奥运冠军和名震世界的东风导弹、长征火箭、歼系列战机一样,都是在风洞中「吹」出来的。

★风速151.2公里/小时

该所党委书记王凯文曾介绍,2020年建成的体育风洞,口径宽2.5米、高3米,设计风速为151.2公里/小时。航天科技十一院三所工程师郑刘透露,冬奥会中速度最快的项目最高时速大约为150公里/小时,风洞的设计风速完全可以满足目前所有冬奥竞速类体育项目的测试训练要求。

★肌肉记忆

中国冬奥健儿在体育风洞中具体怎样「闭关修炼」?报导称,以竞速类项目为例,风洞主要用于为减小运动员的风阻提供试验帮助。风阻越小则速度越快,运动员消耗的体能也会越小。

郑刘表示,当中国短道速滑队在风洞中开展测试时,队员们会站在特制传感器上。风洞中的风迎面吹来时,传感器可以测出不同动作姿态下阻力的变化。而后运动员和教练员就会知道,哪个动作才能获得最小的风阻。在锁定风阻最小的动作和姿势后,队员们将以此进行反覆训练,形成肌肉记忆。

数据显示,如果空气阻力减少10%,运动员的成绩便能提高1%。而这1%的微弱差异,在赛场上有时候便会成为金银之差的决定因素。据大会纪录,在6日举行的短道速滑混合团体决赛中,义大利队仅以0.016秒的些微差距屈居亚军。

★世界领先

除了短道速滑运动员,其他项目的运动员、器材也会赴风洞中进行训练、测试。央视新闻曾报导,中国自主研发的国产雪车就曾在风洞里经过无数次吹风测试。资料显示,雪车项目自第一届冬奥会就已经是正式比赛项目,其比赛形式决定了装备的重要性尤为突出。除了给雪车做试验,风洞还会为滑雪项目提供数据支持。

《环球时报》报导,虽然风洞技术在体育领域的应用场景听起来还有些神奇的色彩,然而早在上个世纪,美国、日本、瑞典等西方国家就已将风洞技术应用于运动员的日常训练。

中国在这方面的应用起步比较晚,但是得益于中国航天技术的高速发展,目前中国的体育风洞技术已经完全赶超西方国家。可以说中国的整体技术水平已经处于世界领先地位。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。