3D列印已在全球列为创新的科技应用技术,应用范围包括:制造业、医疗保健业、教育、专业服务、个人消费等。3D列印在运作时会排放奈米级的细微颗粒和挥发性有机化合物,作业时应注意环境的通风换气,必要时要配戴适当的个人防护具,以确保作业安全。

劳动部劳动及职业安全卫生研究所(以下简称劳动部劳安所),针对国内3D列印产业进行五家现场环境採样及问卷调查。各场域採样结果,几何平均粒径(Geometric mean diameter,GMD)介于30.91~55.20奈米(nm),超细悬浮微粒(<100奈米)产生率为每分钟1.15× 1010~4.90× 1012颗,平均浓度为每立方公分2.31× 103~2.95× 105颗,类似过去相关3D列印研究之浓度范围测量值。

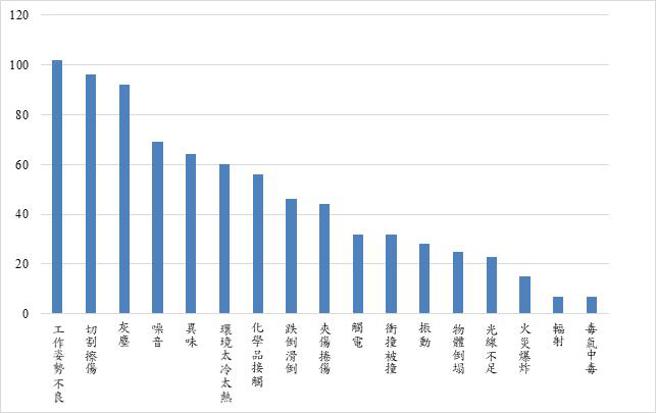

由于3D列印产生之微粒逸散,具危害暴露塑胶、金属及添加物微粒成分。直径在100nm以下超细悬浮微粒,易沉积人体肺泡及进入血液循环,长期暴露可能会造成呼吸道与心血管的健康影响。由问卷调查显示,300位3D列印作业劳工,认为在工作环境可能遇到的危害,包含:工作姿势不良(102人)、切割擦伤(96人)、灰尘(92人)、噪音(69人)、异味(64人)等。认为工作需改善的问题,包含:工作姿势不良(71人)、噪音(58人)、空气太脏(54人)、切割擦伤(46人)等。因3D列印作业仍具有潜在危害,建议3D列印作业劳工应做好防护措施:1.列印时设定较低喷嘴温度或使用低逸散材料。2.人员需定期接受正确和安全操作培训,及使用适当个人防护设备,如:穿戴化学防护手套,含有护罩或面罩之安全眼镜、选择适当呼吸防护具。3.3D列印机加装外壳及局部排气通风。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。