随着国际碳费高涨,排碳愈来愈贵,企业不只减碳,更要拚「负碳」,也让沉寂多年的碳捕捉意外萌生大商机!现在,台湾产、学、研界携手总动员,要卡位负碳先机。

2021年7月,瑜珈服龙头Lululemon发表一件看似平凡的瑜珈服,意外震撼各界。原因并非质料、设计有多特别,而是在于,它是全球第一件从炼钢厂捕捉二氧化碳,所织成的回收衣。

在过去,二氧化碳是人人恐惧、造成地球暖化的隐形杀手,但没想到,如今有科技助力,二氧化碳不只能抓、能捕,还逐渐化身各种新奇应用,重现世人眼前。

好比全球材料大厂科思创,早从2016年开始回收二氧化碳,制成运动软垫、家具等民生日用品;或者距离近一些,走访花莲县台泥DAKA园区,浅嚐小摊贩卖的虾红素霜淇淋,里头部分原料竟也来自二氧化碳回收再利用。

他们的共通点不再是「减碳(减少碳排)」,而是透过碳捕捉技术、植物固碳等方式,直接消除空气中的二氧化碳,进而创造「负碳(负碳排放)」。

尤其,未来全球只靠产业改良制程、绿电减碳,恐怕都难达碳中和。负碳技术,会是迈向净零碳排的最后一哩路。

永续催化下,各国也抢进负碳技术,据国际能源署统计,2021年,全球宣告要新设的碳捕捉设备就多达97座,较2020年大增155%。

国际研究机构Allied Market Research则推估,碳捕捉再利用及封存市场,将以每年13.8%的复合成长率,于2030年达到70亿美元(约新台币1950亿元)。

「气候危机已经发生,怎么把危机变转机?其实台湾切入负碳,商机很大,」负碳专家、成大教授陈志勇肯定说。

这场价值千亿的负碳赛局,去年也悄悄来到台湾,吸引产、学、研界,磨刀霍霍,携手总动员。

负碳商机来临,台湾跨界携手碳捕捉

首先,来到捕碳技术重镇:成大安南校区。这里有座全台首创的「负碳示范工厂」,透过独家技术捕捉二氧化碳,并转化成乙烯、丙烯,不但可取代传统石化原料、创造负碳,更能往下加工,生成绿色鞋材、封装膜等高值化产品。

「最近来这取经的企业可多了,」陈志勇笑道,工厂落成不久,便吸引中钢、中油等排碳大户上门,连机电、纺织业者都来一探究竟。台塑甚至已透过技术转移,将整套制程导入工厂试作。

接着,来到高雄临海工业区,里头正发起一桩全台最大的碳捕捉产业串联计画:钢化联产。由中钢捕捉炼钢厂二氧化碳,再交给石化业的中油、长春,转成甲烷、醋酸等产品,不只成本更便宜,还能替双方大幅减碳。

再往嘉义走,连中小企业也拼负碳,成立近一甲子的乾冰制造供应商冷研科技,正与清大合作,尝试捕捉邻近发电厂二氧化碳,将其再利用。

不过,沈潜数十年的碳捕捉技术,究竟为何在近两年快速萌芽发展,甚至遍地开花?背后源自一场不得不的转型。

永续催化负碳,两大途径达阵

冷研总经理魏毅明回忆,早在1970年代,冷研就曾藉二氧化碳纯化技术,回收石化厂、肥料厂二氧化碳,作为产品来贩卖,足见碳捕捉并非新鲜事。

只是长年以来,碳捕捉因成本高昂,又仅能捕捉高浓度二氧化碳废气,导致经济效益不佳,发展也受限。

迟至近年,全球高呼2050年净零碳排目标,才让捕碳困局有了转机。

「因为净零碳排已经从道德呼吁,变成企业必须面对的碳费、碳边境税了,」工研院绿能所副所长万皓鹏解释,当排碳代价水涨船高,企业被逼着转型,减碳、负碳技术自然有商机。

现在排一吨碳成本有多高?以欧盟碳费来看,今年2月8日已飙到每吨碳96欧元(约新台币3076元);相较下,目前全球碳捕捉技术,平均一吨成本落在70美元(约新台币1950元)。企业与其排碳、付高额碳费,不如捕碳来得划算。

塑胶中心也指出,部分高碳排产业如水泥、钢铁等,因受限产业特性,无法靠减碳达到碳中和,势必得搭配碳捕捉等负碳技术,来抵销排碳。

负碳究竟怎么做?可分为两大途径:

第一种是自然为本负碳,台综院副院长李坚明解释,包括植树造林、土壤碳匯、海洋固碳皆在其列,且自然为本的负碳技术普遍成本低,又兼顾环保,但缺点是效率相对差,也易受环境限制。

举例来说,微软就在2021年向澳洲农场购买4万多公吨碳权,其源头就来自土壤碳匯;再有如,造纸业的中华纸浆,目前在两岸植林面积近三万公顷,一年可吸附40万吨二氧化碳,将来碳匯也相当惊人。

第二种是科技为本负碳,包含碳捕捉再利用及封存(CCUS),也就是大家平时俗称、主流的碳捕捉。此外,还有结合生质能的碳捕捉及封存(BECCS)、直接空气捕获(DAC)等,不过后两者规模都相对小,不是产业关注主轴。

魏毅明说明,目前主流碳捕捉技术,是透过化学吸附剂,分离出工厂烟道气中二氧化碳,相较早年只能抓高浓度二氧化碳废气的物理吸附法,化学吸附法成本、难度都高出不少。

也因此,现在碳捕捉的决胜关键,就在成本及二氧化碳吸附、脱附的效率。冷研顾问郭子祯指出,「台湾实验室的效率数据,在全球算很前面。」包括清大、成大、工研院,都各怀专利技术,有能耐与国际一拼,惟目前都只进展到工厂实验等级,尚未大规模商转。

未来,台湾要抢负碳商机,还得靠学研界技术支援、产业界积极加速导入,以及政府的政策助推,才能整合发挥综效。

本文作者:王昱翔

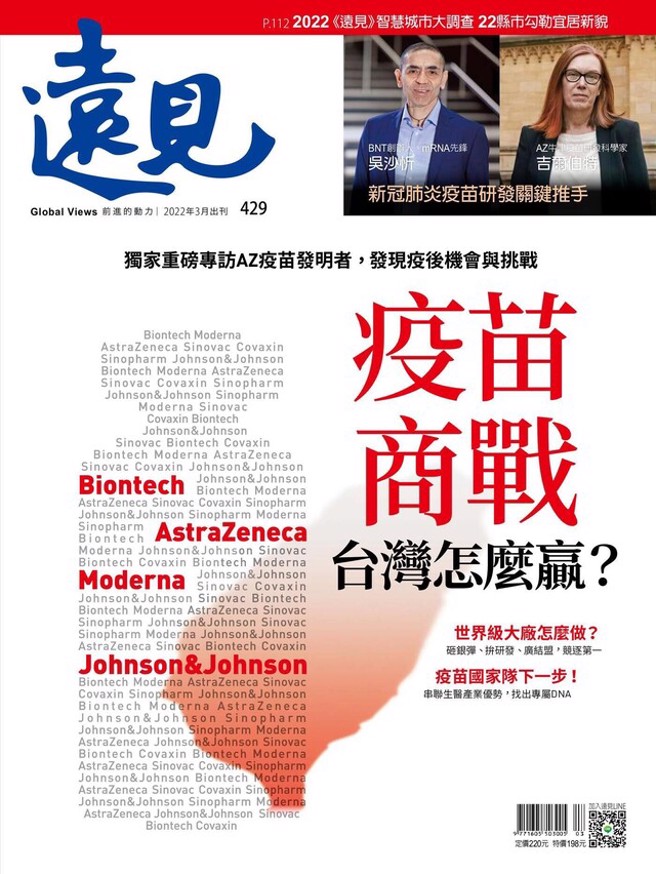

(本文摘自《远见杂志03月号429期》)

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。