人一生下来就不可避免地要往死亡之路走去。

人生的终站是必然,也是自然,每个人都希望生命平和地、完美地画上美丽的句点。大多数人若生病已久,平常已知自己死亡将至,无论多么不舍,到终还算能坦然面对。

但若不情不愿,或是事发突然,情绪上很难接受。尤其中国人重视孝悌,都希望能寿终正寝,子孙随侍在侧,这才是有福气、好家世的基本条件,但愈来愈难做到。

随着小家庭时代的来临,许多老人都在养老院、安养中心度过余生,有些子女甚至旅居国外,无法见最后一面;甚至有些老人过世一些时日之后,才被管理员、社工人员或邻居发现。

臺湾社会要安置一位老人的确也不容易,因为生存竞争,物价、房地产昂贵。以安养院为例,一位住安养院、可以自理生活的老人,每月约缴臺币三至四万;若需要旁人喂食、照顾洗澡、穿衣服者,每月约五至六万;若是住院请护佐照顾者,每月需缴七万元。似乎又病又老的长辈不受欢迎,因为有经济上的困难,何况失业人口已是社会上不小的问题。领失业救济金为生的家庭将更难安顿长辈,造成老年人更大的不幸。

身体老衰、生命凋萎固然已不容易适应,更何况得面临生存的压力,以及时代变革下人情与亲情的冷漠,令人感慨所谓的「现实问题」,竟也回归到动物进化论:「优胜劣败,不适者淘汰」的法则之下。

面对生命终站的五大要点

第一:需放下尘劳,放下执着,因为什么都带不走。

第二:要有学习的心。学习如何走入死亡,只有接纳它,才能细细省思自然的法则与自然的归宿;学习道别、道谢、道爱。

第三:回想赤子之心,保有对世界的好奇心。只不过此时的好奇心,是对未知的死亡世界的好奇、对生死转换的好奇、对人情世故变迁之好奇、对身体老化的神智转而清明的好奇。天下没有不散的筵席,情缘有结束的时候,对于生命,这独一无二跟随我们一生一世的,当然也会走到尽头处。

第四:应解决臭皮囊带来的疼痛。这点往往需要依赖医药,先进的疼痛控制方式已经给病人带来很多方便,不会昏昏欲睡,而止痛效果也相当好。

第五:仍然是关怀与悲悯,这是病人走到生命的终站,仍可以关怀别人的主要原因。

生命的轮替必经过休息

人是群居动物,孤独或落单必遭其他野兽攻击,甚至被猛兽吃掉。在长久的群居生活中,人类学习互动、互相关怀。很多人往内看自己,往往看不到伟大与高贵,但是当他关怀别人,自己却被自己的行为所感动,那是发自内心的善与慈爱。

我们看到耶稣被钉在十字架上,仍然关怀那两位被钉在十字架的盗匪。在背叛之前,耶稣安排了所有戏码,包括犹大的出卖。因为经书是这么预言的,所以祂仍在教堂教训别人、悲悯眾人的无知与烦恼。

罹患绝症的病人,病情反覆復发,癌症过程常是如此,家属一次又一次地掉入绝望的悲哀之中。有些病人反而愈来愈清楚,病情是好不了的,过一天算一天,哀伤无用,也于事无补;有些病人更反过来劝导、安慰家人,尤其是白髮人劝黑髮人。

面对生命终站的所有功课,是人一生中所有功课的精华。假若一世所经歷的都是为了要应付这最后的功课,那么生死交关的考验是人生智慧的大考验,集所有人生智慧之精华。

完成这份功课需要时间。有些人只剩三至四个月让他回答,有些人甚至更短,很多人经歷了十几个月,还无法思索出答案。一些已开发国家却有一半的人选择拒绝回答,而倾全力在寻找科技、新药、实验用药及偏方来逃避死亡,只因为他们对生死问题没有看透。

金钱或许买得了科技,然而科技终究买不了生命。在利用科技延长短暂的存活之时,却没有人同时关照生命,在最后的余生想想应如何面对即将结束的生命。难道他们都想匆匆忙忙地离开?

匆忙与慌张是不能为生命画下完美的句点的。做任何一件事,一件很重要的事,应该从容地准备才好。

人生的最后一段就像黄昏的瑰丽,夕阳的美好,若不加以把握,黑夜随即来临。我们如何还能在黄昏时谈论早上的耕种呢?黄昏及夜幕的降临就是大地的休息,应放下尘劳,抛开烦恼才好。人的一生都在学习,如何取、如何舍、奉献与接纳、效法与警惕、自我肯定与悔改、准备与善后。人生是上帝的恩赐,也是一种安排,宇宙循环、次序的安排。

很多事情是你知、我知,只有在不接纳事实的时候,才会归纳在你不知、我不知的范围。然而,所知是有限的,谈论的重点也只能限于有限的范畴,就像有些病人不满医师的解释或处理,只因为那是慢性的、治不好的,或很难以无伤害的方法治癒,但那并不代表医师是错的,也不能因此认定医师的专业有问题。

更且,现在我们谈论的重点是癌症或慢性、重大、治不好的病,已逼近生命的终站。

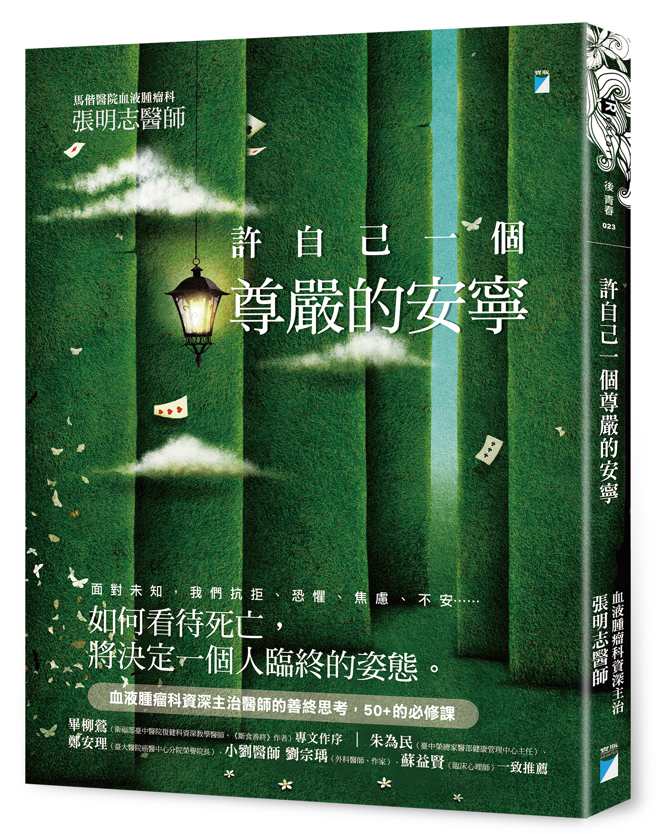

(本文摘自《许自己一个尊严的安寧》/宝瓶文化)

【内容简介】多数人希望长寿,但人生无常,却没有多少人想得开。

我们是否也应先预习生死学?不然,也该了解死亡的过程是怎么一回事。──血液肿瘤科资深主治,张明志医师

如何看待死亡,将决定一个人临终的姿态。

「善终好走」就是尊严;面对生命终点,给自己一份礼物。

当病症来敲门,我们如何应对不安与彷徨?若有幸治癒,如何不担心会不会復发?又,若復发了,如何平復深受打击的沮丧与无助?……

临床经验长达四十年的张明志医师经手过无数癌症患者,对死亡的理解,超越医学、科学层面,而有一套宏观的哲学与伦理思考。他说,人生愈走到尽头愈重要,就像表演单杠的体操选手,下杠的动作也要列入评分。

面对未知,我们抗拒、恐惧、焦虑、不安;如何看待死亡,将决定一个人临终的姿态。书中恳切地提出,除了实质医疗行为,更重要的是建立不怕、不拒、不求,安定而清明的生死观。当心灵有所归依,对生死不羡慕、不勉强、不逃避、不执着,便能为自己铺造一条尊严的安寧善终之路。

【作者简介】张明志

毕业于臺北医学大学医学系。现任马偕医学院临床教授、癌症安寧缓和学会监事、卫生福利部健保署共同拟定专家委员。

曾任马偕医院血液肿瘤科主任十五年,臺湾癌症医学会理事、监事,血液病学会常务理事。

专长:肺癌、乳癌、胃肠道癌症、泌尿道癌症及其它各类恶性肿瘤、转移癌症、血液病、贫血、白血病、淋巴瘤。

着有:《死亡瘫痪一切的知识》、《随时放得下的功课──心灵病房的十八堂终极学分》、《越过边境》、《破茧》、《心灵病房的十八堂课》、《与血癌搏斗》、《人生高尔夫》。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。