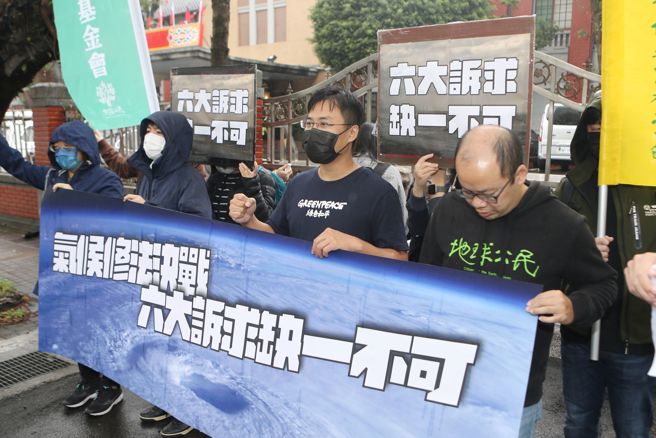

环保署日前提出「气候变迁因应法」草案,但仍有26个条文等待党团协商讨论,相关修法进程延宕至今,今天进行委员会党团协商,数个环保团体呼吁,拉高气候治理层级,确立部会权责;碳费有效性需有执行目标与管考机制并扩大用途,短期碳费长期碳税;考量人权衝击,以自然为本与社区调适策略为优先;气候治理不遗落任何人,强化地方治理,资讯公开,全民参与;公民参与气候管制,诉讼条款并肩同行;核能非台湾减碳选项,再生能源推动大步向前。

地球公民基金会顾问蔡中岳表示,目前行政院以「避免新增组织迭床架屋」为由,提出以旧有的行政院国家永续发展委员会作为最高层级的协调单位,应建立行政院气候会报,由行政院长作为召集人,邀集各部会首长、学者、民间团体参与,并赋予该会报充足人力、行政资源统合、机关考核之职权,方可建立完整的气候治理机制。

绿色和平专案主任洪升邦表示,碳费作为《气候法》修法最主要的核心政策之一,大家最关心的就是两个重点,一是能不能有效诱使减碳,二是基金分配能不能发挥最大功效。可惜歷经两年多来民间团体不断沟通,政院版的草案依旧没办法满足这两点期待。为了台湾真正可以达成净零,绿色和平要求各党派必需协商出更明确的政策内容,包括如何确保费率有效且接轨国际、如何有透明的分配机制、如何接受公民团体监督,打消民眾认为碳费仅是环保署小金库的质疑。

台湾气候行动网络研究中心总监赵家纬补充,「碳费」目前在行政院版本于对象、费率、期程均为授权主管机关订定之,但应确保碳费能定期提升,对准国际净零目标下应有的碳费水准(2030年时每公吨3000元),碳费收入的分配上,也应明定其可用于「公正转型」,协助劳工与社区因应净零转型过程的衝击。最后,政府应明确提出由「碳费先行,衔接碳税」的整体规划期程。

环境权保障基金会执行长凃又文表示,台湾民眾之环境参与权相关法制,落后其他民主国家接近20年,应在此次修法关键期调整。环保署等机关对于气候公民诉讼专章入法的反抗仅系其本位思考,想减少行政负担的直觉反应,但台湾社会对于公益诉讼并不陌生,从过去环境影响评估法纳入公民及公益诉讼条款后,20多年以来也仅有30多件环境公民诉讼,并未造成法院负荷并也间接促使环评程序民眾参与程序较为完备。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。