现代人只要举起一两百公克重的手机,就可轻易完成拍照,但摄影家林添福却选择172年前的古典摄影工艺,透过物流运送重达近500公斤摄影及暗房器材,从中国大陆广西北海翻山越岭到云南弥勒市陶瓦村,完成他的《⽔卒馆》、《陶瓦彝族》、《湿版冰花》等湿版摄影系列创作,作品今起在瑞芳滨海的好好基地展出。

从事摄影创作已40余年的林添福,在两岸都有广大知名度,1980年代末常年旅居中国大陆发展,创作《独龙族的冬天》、《凉山彝族》、《半个世纪的爱》等脍炙人口的作品;然而以纪实摄影起家的他,虽然创作颇丰,获奖无数,数年前却突然感到困惑,面对纪实摄影的衰落,亟思转型,于是与摄影圈好友何经泰一起学习湿版摄影,意图从古典工艺中找寻再出发的动能。

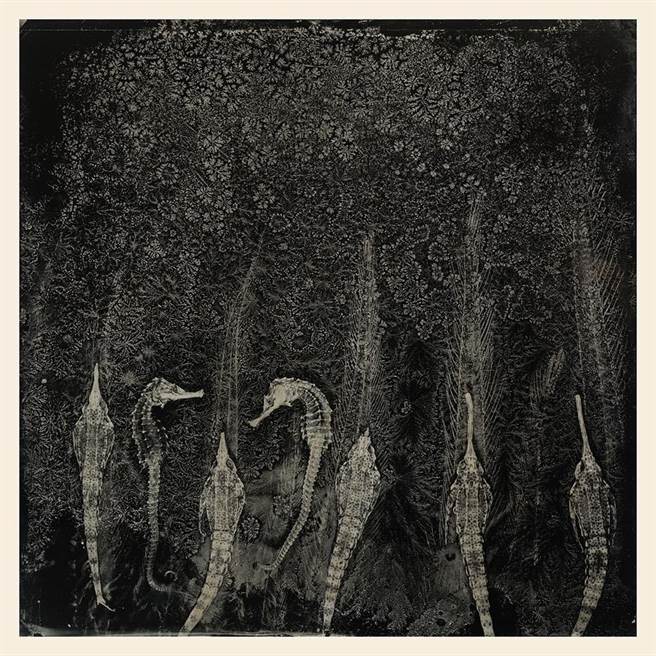

这次展出的《陶瓦彝族》系列,是林添福长期记录的云南少数民族影像,许多人物还是他「多年拍摄中看着长大的孩子」;《水卒馆》是他在疫情期间无法外出拍照下,在北海完成的静物作品;他在拍摄实验过程意外发现湿版材料药剂结晶特性,因此形成《湿版冰花》系列;创作过程的不同外在因素,却成就一个充满视觉惊奇的展出内容。

林添福表示,湿版摄影具有不可预测性,个别照⽚都是独一无二的,同一场景能够得到什么效果,每张都无法预料,影调极具魅力,但拍摄过程非常复杂,首先必须现场用火绵胶(Collodion)、硝酸银等为原料,涂布在黑铝板制成碘化银感光层,趁乳剂未乾掉前曝光,感度大约只有1度,曝光时间非常久,在大太阳下,以5.6或6.8光圈拍摄,也需2秒曝光时间,在阴天下更达5至6秒,曝光完必须现场立即显影、水洗,照片前后歷时约一个小时才能完成,拍摄人物肖像时,甚至要准备支架让人物固定,影像才不会模糊;许多传世清代朝廷皇族官员的照片,可能也都运用类似方式才能拍得清晰照片。

湿版摄影通常採大画幅相机为拍摄工具,其復古又特殊质感,广受当代全球各地摄影师或收藏家欢迎,在中国大陆已然成为极具潜力的创作和典藏市场,有完善的器材买卖与教学系统;英国摄影家爱德华兹、约翰.汤普生等人1870年代前后,曾到台湾与中国大陆等地拍下许多珍贵照片,这些作品如今洛阳纸贵,不论展览、古书或再版照片都引发热潮,成为研究学者、藏家或博物馆标的。

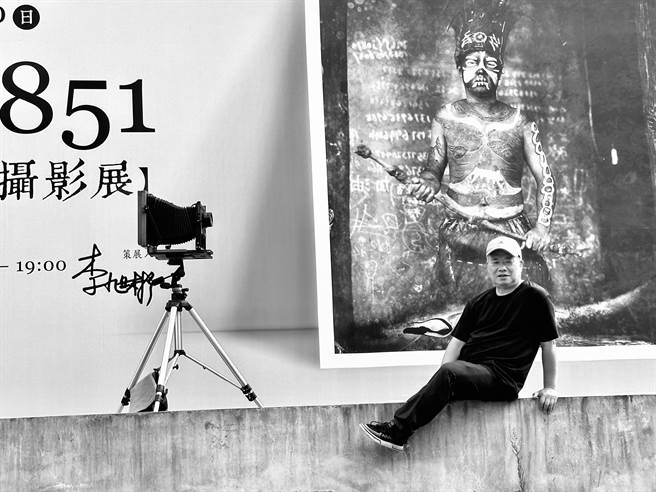

1851年,英国艺术家佛雷德列克.史考特.阿彻(Frederick Scott Archer)在《化学家》期刊发表湿版摄影术配方,他当年放弃可以致富的专利权,让此一工具得以成为人类记录歷史的重要工具,这次由艺术家李旭彬策展的林添福《回到1851》湿版摄影展,正象徵对阿彻贡献的回应与致敬。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。