国立中山大学洪庆章教授与海军军官学校应用科学系系主任施咏严副教授携手组成跨校、跨国研究团队,证实海洋浮游动物代谢的「粪粒」,可透过食物链让大量的二氧化碳储存于深海,整体海洋碳移除量,占全臺年碳排34.5%,潜力惊人,研究成果登上国际期刊「海洋污染公报」(Marine Pollution Bulletin),获肯定与重视。

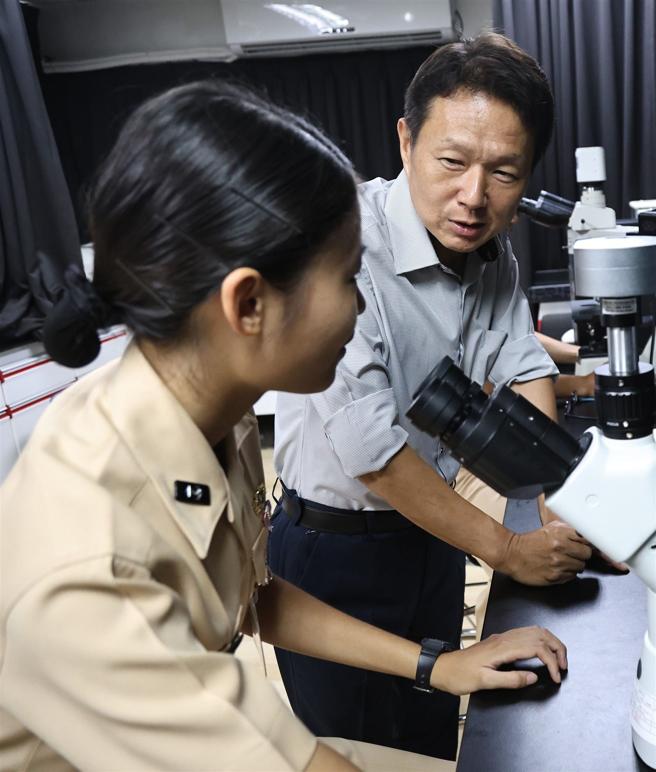

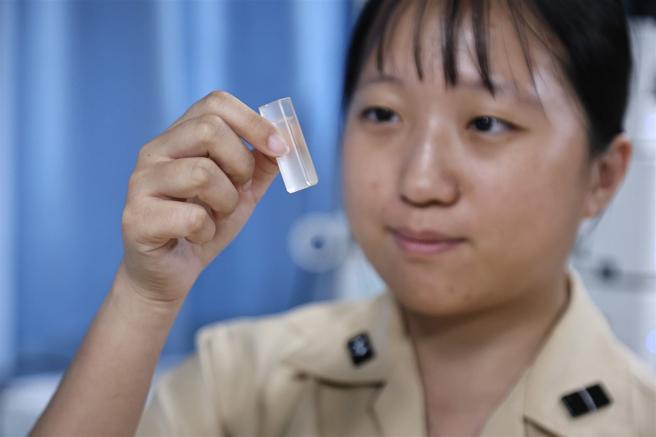

团队成员除洪庆章外,另有来自美国、斯里兰卡与中山大学海洋科学系、海洋事务研究所,以及臺湾海洋大学海洋环境与生态研究所、海洋环境资讯系等学者,海军官校则由施咏严带领学生刘恩齐一同参与。

该篇论文通讯作者施咏严指出,研究统整洪庆章教授团队自2006年至2020年横跨15年的颗粒态有机碳通量(POC flux)数据,并结合相关文献,揭示臺湾周边海洋性蓝碳扮演着二氧化碳移除的重要角色,这也是首次对臺湾「自然碳匯量」进行全面性盘查。

施咏严解释,海洋蓝碳才是占地球面积最大的固碳高手,而真正吸碳高手是肉眼看不到的大量海洋浮游动物,也概括所有海洋生物的死亡颗粒及「粪粒」,在光合作用、食物链与代谢等作用下,间接将微藻转换为颗粒有机碳,沉降至深海或海底沉积物中,可储存达数10年至数百年以上,是蓝碳重要的「生物帮浦」。

施咏严说,臺湾二氧化碳年排放量2亿8000万吨,自然碳匯现况,森林碳匯、海洋沉积物碳匯及海洋蓝碳的二氧化碳年移除量分别为2150万吨、4210万吨及9680万吨,其中,海洋碳匯每年移除约占年排放量的34.5%,对臺湾实现碳中和目标具有关键作用。

此外,研究论文也指出,为达成碳中和,应加强对臺湾陆地与海洋碳匯的测量,同时加速採取去碳化能源策略,如减少使用石化燃料、推广电动车、再生能源及氢能技术等,并强调未来政策应纳入更多创新技术,如生物能源与碳捕获和存储、造林、森林復育、生物炭、大型海藻养殖及海洋碱度添加等,以有效达成政府2050年的碳中和目标。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。