搜寻结果

以下是含有文学院的搜寻结果,共237笔

-

风采.神采.诗采(下)纪念叶嘉莹老师

叶老师听了顾先生所有的课,毕业后再回校旁听,前后六年,记下了八本笔记,无论到哪儿,随身携带,是她教学工作和生活奋斗中的力量。她时常想把太老师所论诗歌本质、美学精髓、品评鑑赏及创作方法都整理出来。多年后,她做到了。首先是简易小本《驼庵诗话》之问世。然后与顾家小女儿顾之京合作,陆续出版顾先生的文集、文论。在台湾也发行了厚重两大册《迦陵学诗笔记》,上册「诗学」、下册「词曲」。让我们这些追寻老师、时而学习之的老学生,有幸循迹进入太老师深厚的学问与才情,温习叶老师从年轻到老,为诗歌奔腾的心灵。捧读后也才了解,这师徒二位旷世奇才,奇的是什么?甭提功名利禄,着述创作也不在话下,却是他们传承古典诗歌神髓,奉献一生的使命感!

-

风采.神采.诗采(上)纪念叶嘉莹老师

民国五十四年,1965-66,我们大二。不用麦克风的时代,窗栏杆上也坐着四面八方赶来旁听叶嘉莹老师诗选课的人。班上同学先去占好前面座位,难道诗是苦闷的象徵吗?当时才大二的学生,也许没有足够的能力来界定文学或创作的意义,但我们对一己幽微的生命是有感受的。老师的诗选课不仅是苍茫少年时的心灵安慰,也是启发我们对人世间各种情境与情感的领悟,逐渐建立自身思想和洞察力的过程。

-

退休≠养老!陆6旬网红拥千万粉丝 揭「银髮经济」新浪潮

据观察者网报导,头髮花白、身穿黑色背心和迷彩裤的「肌肉猛男」周大爷早起坐车去老年大学上课,学插画、做手工、看《父母爱情》,时不时还在课桌抽屉的遮掩下摸鱼给自己加餐补个鸡蛋。下午在老年大学练完咏春拳后,周大爷又坐上公交车赶回家做晚饭。

-

南华大学深化人间佛教教育 以《华严经》开启富贵人生九堂课

南华大学日前举办「2025南华大学人间佛教学术讲座—经典系列」第二讲,特别邀请淡江大学歷史系郭铠铭教授,以「华严经:富贵人生九堂课」为题,带领与会师生及民眾深入探索大乘佛教经典《华严经》的思想精髓与实践智慧。

-

南华大学数位教学卓越 全国首创人间佛教数位学习硕士在职专班

南华大学推动数位教学成果亮眼,连续三年通过教育部数位学习课程认证,目前已有11门远距教学课程通过认证,近期再传捷报,于113年6月获教育部核准设立「人文学院人间佛教数位学习硕士在职专班」,于114学年度第1学期起开班授课,首届录取名额为10人。放眼全国,本学年度仅有3所大学获准各开设1个专班,全国共计11校开办17个专班,南华大学能在竞争激烈中脱颖而出,不仅彰显学校在数位学习与人文教育领域的深厚实力,也凸显其教学特色与办学竞争力。

-

南华第16届乐龄大学 融合AI课程引领长者与时俱进

南华大学终身学习学院所办理的「乐龄大学」,于10月14日举行开学典礼,迎来40位平均年龄超过65岁的新生,准备展开丰富精彩的「第三人生」学习旅程。今年特别新增AI认识及智慧手机影像编修课程,帮助长者跨越数位鸿沟,与时俱进。乐龄大学迈入第16年,已成为台湾高龄学习的重要典范,吸引全台长者慕名前来。

-

泰国摩诃朱拉隆功大学访南华大学 展开佛学国际学术交流

南华大学于3日接待姐妹校泰国摩诃朱拉隆功大学(Mahachulalongkornrajavidyalaya University, MCU)代表团。此次交流由教授阿难比丘(Phra Anan Bhikkhu)率领该校佛学硕士班10位学员,与南华大学宗教学研究所及人间佛教数位学习硕士在职专班师生展开学术座谈。促进佛教高等教育的学习与合作,深化两校在人间佛教理念、宗教教育及数位学习领域的交流与实践。

-

小心辛普森诡论

这些年不少统计都出现辛普森诡论(Simpson’s paradox),例如多数年龄层的大学学歷失业率是低的,但加总平均后却高的吓人,又如各年龄组劳参率都升高了,但加总平均后反而降低了。

-

梦游记

纵使已经过了这么久这么久,我依旧苦于失眠而笃信于梦。

-

南华「人间佛教学术系列讲座」 依空法师《八大人觉经》引领佛法智慧

南华大学高教深耕计画办公室特色系所计画,由人文学院、人间佛教数位学习硕士在职专班及宗教学研究所共同主办的「2025人间佛教学术系列讲座」,于9月25日揭开序幕。首场讲座邀请佛光山文化院院长依空法师,以《八大人觉经》为题,深入诠释佛教经典智慧,并引导与会者思索如何在现代社会实践佛法。

-

上万册在美藏书赠台大 白先勇感谢校方:让书有一个家

享誉文坛的作家白先勇,近日将美国加州居所珍藏的上万册书籍与手稿,捐赠给母校台湾大学,书籍类型涵盖世界名着、中国经典文学与珍贵老杂志,极具文学价值,台大并以此为基础举办特展与讲座,向师生与社会大眾展现大师对文坛的深厚贡献。白先勇说,希望学弟妹都有机会看到他的藏书,「感谢台大图书馆让他上万册的书有了一个家。」

-

德汉学权威苏费翔访台 参与台中祭孔大典与客家音乐会

台中市政府客家事务委员会于丰原葫芦墩文化中心举行「记得.登高志远」客家音乐会,德国特里尔大学汉学系主任苏费翔(Christian Soffel)受邀参加。苏费翔说,德国在9月28日也举行小型孔子诞辰纪念活动,但这次他参加台中盛大的祭孔仪式,很感谢主办单位安排。

-

学校规定拉科研赞助费 大学老师开始「贷款上班」

据《凤凰网》报导,期末考试刚结束,唐文生就被学校解聘了。「请于三个工作日内来人事处办理手续。」学校通知他。唐文生在西安一家民办私立二本高校任教。今年5月,学校突然下发《科研教研工作量认定及考核管理办法》,要求各职称教师完成一项名曰「横向经费」的到帐任务,金额为4.5万到10万(人民币,下同)不等。横向经费是高校科研经费的一种,主要来自于企业和社会机构付款,与国家和地方政府立项资助的「纵向经费」相对。

-

AI结合无人载具!中华科大校长李礼仲:启动智慧未来 飞越无限可能

在「AI × 无人载具教育发展中心」正式揭牌、以及「台湾国际无人机竞技发展协会」成立之际,中华科技大学校长李礼仲,也特别表示这是结合教育、产业与国际趋势的重要里程碑。

-

AI学院暨台湾国际无人机竞技发展协会正式成立 共谱智慧科技新篇章

人工智慧(AI)与无人机产业正快速崛起,为台湾科技发展注入全新动能。由中华科技大学与台湾国际无人机竞技发展协会携手主办的「AI学院暨台湾国际无人机竞技发展协会成立大会」,今(18日)下午在台北市中华科技大学盛大举行。此次大会不仅凝聚产官学研界力量,更为台湾未来的智慧科技发展揭开序幕。

-

中原大学资管系AI、VR课程 深耕泰国坤敬9年成果丰

中原大学资讯管理学系9位师生,今年暑假与华硕文教基金会合作,远赴泰国坤敬展开为期2周的资讯教育服务。这已是中原团队在当地深耕的第9年,透过营队课程,带领学生走进VR、AI工具与智慧机器人应用的数位世界。

-

20年前论文遭认定抄袭撤销学位 副教授提行政诉讼吞败

一名在国立科技大学任教的副教授,当年所着博士论文遭检举为抄袭,经母校审定后撤销学位。副教授不服,主张论文相似比仅15%,未达抄袭标准,提起行政诉讼。高雄高等行政法院审理后,认定副教授论文确实存在大段抄袭情形,撤销学位程序并无违误,判决副教授败诉,可上诉。

-

智慧医疗进驻 台东马偕联合产学研界签署健康合作协议

AI人工智慧广泛应用于各领域,智慧医疗更是未来趋势。台东马偕纪念医院今(7)日与国立台东大学、工业技术研究院共同签署「东部大健康产业发展合作协议书」,三方将合作推动智慧医疗系统建构、生成式AI应用开发与AI医疗人才培育,协助台东落实偏乡照护转型。

-

中山大学×科建顾问 开启深度节能

国立中山大学近年积极进行校园节能减碳专案,大幅汰换耗能设备,如LED,九年以上老旧冷气、中央空调系统、太阳光电系统、宿舍太阳能及热泵热水系统,并导入ESCO能源绩效保证专案,于2021年首度发表ESG永续报告书时,就以重新建置全校能源管理系统,以持续监控各建物用电情形,以达成「深度节能,积极减碳」的目标。

-

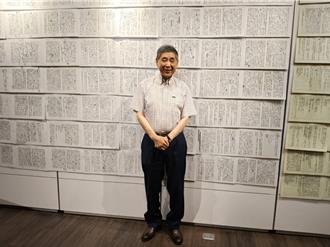

纵谷论坛》间关千里:重拾离家与回家的记忆(陈復)

对于生活在台湾的外省族群来说,回应你生命外的人,到底什么是「故乡」或「家乡」,这是常充满心理挣扎的难题。因为外省人的成长记忆与相应的生命特质就充满着「两岸性」,我们遥望着故乡,常觉得有家归不得;想念着家乡,却同样觉得有家归不得,因我们始终生活在台湾,并没有更合适的因缘回到大陆的故乡生活,但过去的眷村已经被拆除,更不再有家乡,难道我们是「无根的存在」?