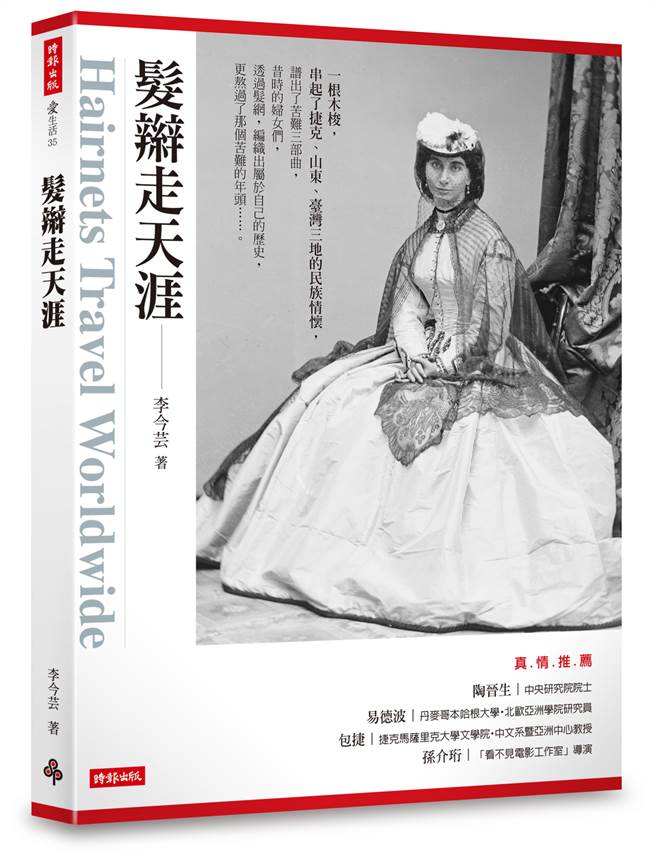

一根木梭,串起了捷克、山東、臺灣三地的民族情懷,譜出了苦難三部曲,昔時的婦女們,透過髮網,編織出屬於自己的歷史,更熬過了那個苦難的年頭……。

筆者無意中在十九、二十世紀中國的海關檔案中發現辮子出口的史料,順著辮子抽絲剝繭,沒想到一個超過半世紀的故事就此跳了出來。它涉及了女人、小孩、猶太民族……,幾乎都是當時的弱勢族群。他們靠著鬻賣、收購髮絲為生,而這段賣髮的過程,正好與十九、二十世紀戰爭及災難頻仍的近現代史相重疊,農村的苦難、女性的偉大與韌性,乃至於猶太人所遭遇的浩劫,都是這個時代的場景。

本書除了講述髮網本身的故事,也有一部分不得不涉及猶太人顛沛流離的過去,進而從側面勾勒出捷克一部分的近代史,這或許會是臺灣讀者較為陌生的領域。然而即便如此,這根髮辮確實串起了捷克、山東、臺灣三地,譜出了苦難三部曲;當時的婦女在捷克、山東與臺灣,分別透過髮網,編織出她們自己的歷史,熬過了那個苦難的年頭。

【精彩書摘】

髮網的生產真是一部兒童血淚史,根據1907年奧地利政府的調查,Pelhřimov 小鎮大概每家有四口(包括兒童)從事髮網編製,Pelhřimov 鎮轄區下四個村莊:在Nový Rychnov鄉有低於50% 人口編網;Dolní Cerekev 鄉高於30%,在Vyskytná 少於25%;在Rohozná 高於50%。又如在Nové Město na Moravě這個小鎮,1909年時有1,446名成人及1,080位兒童從事此工。顯然地,童工是個重要的勞力來源,手巧聰明的小孩能夠支持家計。六歲小孩負責接髮成一長線,利用他們纖細指頭把頭髮一根一根銜接起來;十歲正式織網,男生女生都會做。在Rohozná村,273 名工人中就有101 名小孩(佔37 %),其餘172名工人,男性為57名,女性為115 名。

根據一名在Nový Rychnov 教書的老師記錄,兒童必須在清晨四點起床,五點開始工作,然後去學校,放學回來又接著做。有些兒童每天工作十八、九小時,假日時,孩童更從清晨五點一直工作到深夜十點或十一時,他們遊戲、學習的時間都被剝奪了。農田收割時,孩童得以請「收割假」協助父母,但其實他們都在家中編網, 並非真的在農田中工作。也因此,孩童變得疲憊不堪,身心受損, 往往無法順利畢業,最終被迫放棄學業,有些人甚至罹患某些職業病如駝背、氣喘、肺炎。試想,全家人圍著一支火把孜孜編網,小孩的眼力肯定大幅下降。而地方官員及教育官員縱然反對,但也無力禁止,有些比較體恤工人的工廠主人如Samuel Fuchs 之流,願意聘請醫生檢查代理人及工人健康,但這樣的雇主畢竟還是少數。

女性還是當時最主要的勞力來源。在Trhová Kamenice 有一條街名號稱「仕女之街」(Damenstrasse,今日的Okružní ulice),因為整條街的房子都進行過翻修,這是女性勞力的成果。1921年是全世界髮網工業最繁榮的一年,根據統計,捷克髮網工的數量在這一年高達7,157名,而其中就有6,172位是女性。這一年髮網的出口達7億2千萬捷克克郎,其中工資就占了5億克郎,約69.44%。我們很難斷言這些勞工是被剝削的,因為在中國,工資其實也占了本錢的七成(68.57%),比例相仿。然而在奧匈帝國內,盲女據說也參與了髮網的製作,接髮成線,但工資卻只是明眼人的一半,而這顯然就是剝削了。

在中國的山東工資也約佔七成,一磅的頭髮價值可以算成11墨西哥元,1磅的網(約1籮或120個網)價值35元,增值的包括經常費用、運費及製作修補勞力,工資約占七成,其實,這筆費用主要流入婦女及兒童,他們在過去除了只在家裡做苦工,很少有被雇用的機會,如今局勢因此轉變了。

無論如何,我們必須承認,在中國的山東或在捷克的高地,髮網業是一項實際的濟貧事業。

(本文摘自《髮辮走天涯》/時報出版)

【作者簡介】

李今芸

出生於嬰兒潮後段班,在臺灣大學待八年取得學、碩士,此後就在勞保及公保間流轉,有豐富的非學院經驗。人到中年時因緣際會地去斯洛維尼亞讀博士,繼續經濟史的研究,也快樂享受住在這一方沒有黑道的人間淨土。

留住四年後,依計畫取得盧布亞那大學(University of Ljubljana)歷史學博士,返國後到國立暨南國際大學歷史系任教,主要傳授世界史等課程,個人研究則以物質史及全球化為重點。喜歡帶領學生前往歐洲開眼界,前後共五趟。如今已從副教授講臺退休,以著述為樂。

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。