一八○二年,陶藝家約書亞.瑋緻活的兒子,也是達爾文的舅舅湯姆.瑋緻活,拍下一張最早期的照片。他先把硝酸銀溶液塗在皮革或紙上(硝酸銀溶液對光敏感),再把樹葉放在頂端,然後將儀器暴露於陽光下約一個半小時。光將經過暴露的硝酸銀,轉換為銀合金重新現身,於是浮現灰白色的葉狀翦影。他製作出一張負片,儘管只有黑白二色。彩色攝影術理所當然成為維多利亞時代下一個偉大的目標,最後是由馬克士威完成了這個夢想。

在馬克士威達成夢想之前,十九世紀的科學家韋納認為,色彩的突破,取決於氯化銀中與不同波長的光產生反應的化合物,在反應結束時所形成的新化合物,具有與催化波長一致的顏色。韋納也認為,諸如在動物身上所發現的有機物質,可能具有類似的屬性。因而形成適應性偽裝的理論。韋納指出,毛毛蟲之所以能配合環境變化改變身體的顏色,是因為牠的皮膚會「利用本身組織的敏感性化合物,拍下身周環境的照片」。這是個不錯的想法,但純屬虛構。

維多利亞時代卓越的自然主義者愛德華,曾於一八四八年提出補充。如同亞里斯多德及自那時以來的哲學家、科學家與詩人一般,愛德華也為變色龍著迷。變色龍會戲劇性地改變身體的顏色。有個大問題是「牠們如何辦到這一點?」愛德華了解答案無關皮膚的任何化學變化,而是取決於色素的機械性分布。這是一項突破。

變色龍或墨魚的皮膚外覆色素體,即色細胞。這些簡單細胞外面通常包覆著色素,每個色細胞只含一種色素,只能形成一種顏色。但細胞具有彈性,它可以改變自己的形狀;在神經的控制之下,細胞可以變得扁平細長,與動物的表皮平行橫臥,或者變得短而矮胖。但在任何情況下,色素都均勻分布整個細胞。觀察動物就會發現,短而矮胖的細胞只會顯現一小部分的色素,所形成的視覺效果根本微不足道;但細長的扁平細胞卻可以顯現許多色素,因而肉眼可以看見它們的顏色。我們可以銅板為例,來思考並比較這兩種可能的色細胞類型:人們很容易看見平躺的銅板,但比較不容易看到以邊緣站立的銅板。

變色龍和墨魚的皮膚外表,的確覆蓋各種顏色的色細胞。若與電視螢幕相比擬,你可以將個別細胞視為次小點,次小點聚集形成可以獨立產生任何顏色的小點。在開關電視之際或轉換畫面的中間階段,組成小點的各個次小點,都有能力呈現各種亮度的任何顏色。在高倍率顯微鏡下觀察,將皮膚想像成各色並列的彩色銅板。當某些銅板以側面旋轉時,整體就會呈現不同的顏色,這種作法確實有效,的確非常有效。想想牽涉其中的演化困境,及這類機制所需耗費的生理成本,你可能會希望自己也擁有這項本領。重要的線路──大腦空間──必須製造色素與特化細胞、肌肉和感應器。記住這些成本,我們就能從演化因素與行為關係的角度切入,開始思考光的重要性。我們絕不會過分誇張光的重要性。

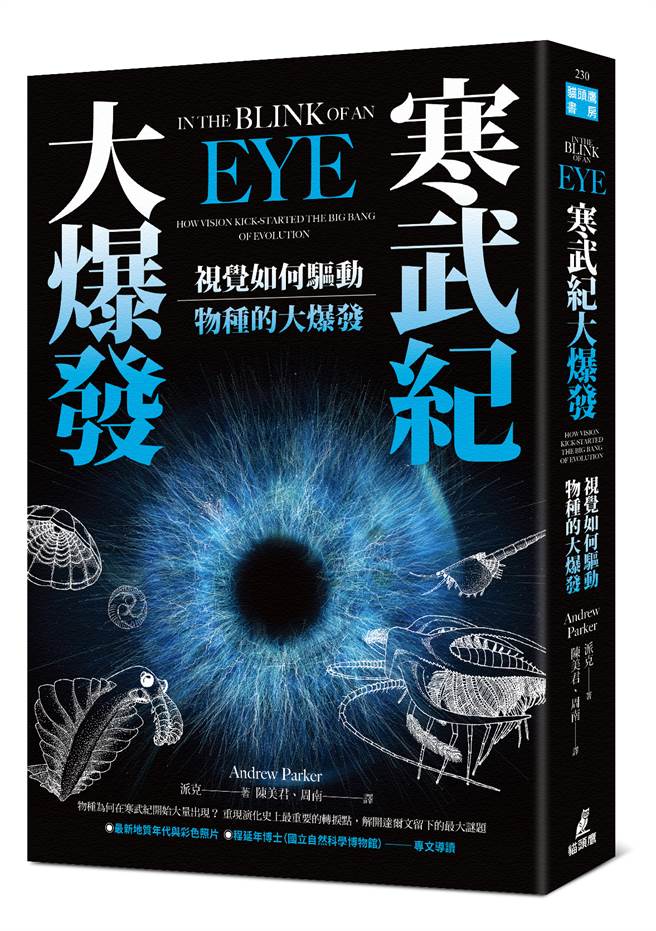

(本文摘自《寒武紀大爆發》/貓頭鷹出版社)

【內容簡介】1858年,達爾文在《物種源始》中提到:從化石紀錄來看,物種數量在寒武紀左右突然有了爆炸性的成長。在寒武紀開始後,三葉蟲、貝類等等擁有硬質身體結構的生物突然出現,物種數量也有如「大霹靂」一般快速增長。這個物種快速暴增的現象被稱為「寒武紀大爆發」,是演化史上的劃時代事件,但時至今日,寒武紀大爆發為何發生仍舊是一個巨大的謎團。

牛津大學動物學家派克全面檢視遠古化石證據,抽絲剝繭一步步重建寒武紀的繽紛世界。從寒武紀出乍現的天光到眼睛的誕生,派克提出,光與視覺就是開啟寒武紀物種大爆發關鍵的催化劑!

【作者簡介】派克Andrew Parker

一九六七年出生於英國,曾於澳洲博物館從事海洋生物研究,也同時取得雪梨麥克里大學博士學位。之後派克轉往英國牛津大學動物學系進行研究工作,並於一九九九年成為英國皇家學會的研究員。此外,他也是牛津大學薩莫維爾學院、歐尼斯特庫克學會的研究員,以及澳洲博物館和雪梨大學的助研究員。

派克早期以種子蝦為研究主題,意外踏進古典光學的領域。在接受動物結構色相關課題的訓練後,他從一個門外漢變成光學專家,並以他的專長解答寒武紀大爆發之謎,架構出「眼睛驅動了寒武紀大爆發」的精采論述,泰晤士報因此形容他是:「舉世最重要的三個青年科學家之一。」派克曾發表無數篇科學論文,範疇廣及自然界的光學、仿生學和演化學等。本書為他的第一本科普寫作。

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。