玉璽的奇幻漂流

做為古代皇權的標誌,玉璽還有一個前身:禹鼎。清朝史學大家趙翼曾說:「三代以上以禹鼎為重,六朝以上以秦璽為重,蓋風尚如此。」

傳說大禹劃分天下為九州之後,令九州州牧貢獻青銅,並將其鑄成九鼎,以一鼎代表一州,九鼎自然代表天下。夏、商、周三朝,禹鼎一直做為傳國重器存放在都城,成為統治者權力的象徵。春秋時期,楚莊王熊旅問禹鼎的大小輕重,意欲取代周朝,當時的王使王孫滿以「周德雖衰,天命未改,鼎之輕重,未可問也」為答覆,最終使熊旅放棄了伐周的野心,由此留下了「楚王問鼎」的典故。

楚王的野心,最終由秦始皇實現了。西元前二二一年,秦王嬴政憑藉「六王畢,四海一」的赫赫武功建立第一個統一的中央集權封建王朝──秦朝,並開始進行一系列大刀闊斧的改革,同時想方設法突出皇權至高無上的地位,其中之一便是將玉璽的使用權壟斷在皇帝手中。

璽,最早就是「印信」之意。秦朝之前百姓均用金、玉製作印信,所以璽算不上稀罕物,直到秦朝之後,唯有天子的印信稱璽,且獨以玉製,從此群臣不再敢擅用。也就是說,玉璽連同這兩個漢字正是在秦始皇手中成了皇權的代表,連群臣都「莫敢用」,更別說普通「黔首」了。秦朝二世而亡,末代君主子嬰正是跪捧著這枚玉璽迎接漢高祖劉邦到來。

如果說以玉璽為皇帝特權的制度設計僅是秦朝的「一廂情願」,獻璽這一儀式被後繼王朝的開國君主所接受,就使得玉璽的繼受正式成為王朝更迭的象徵。

而劉邦接受玉璽的背後,也有著特殊的時代背景與個人因素。西漢的開國君主劉邦出身於亭長,在六國眾多舊貴族面前,顯然需要一個論證自己「天命加身」的證據,而這枚玉璽顯然是最好的道具。劉邦之後,玉璽在歷代漢皇手中傳繼,直到王莽篡漢時,也是以逼迫皇太后交出玉璽為標誌,秦始皇的玉璽成了貨真價實的傳國玉璽。

東漢建立後,玉璽輾轉為漢光武帝劉秀獲得,一直傳至漢靈帝手中。經過秦、西漢、新、玄漢、東漢數朝四百餘年的層層加持,玉璽的象徵性被無限擴大,才推動了袁術得到玉璽便自認為「天命加身」的事件。

不過,玉璽至此已有了一絲奇幻色彩。東漢末年天下大亂,雒陽(東漢都城)一片動盪不安,玉璽在混亂中失蹤。董卓之亂後,孫堅進軍雒陽時,發現一口枯井冒出「五色氣」,於是派人下井查看,由此撈出了玉璽。孫堅撈出玉璽後,遭到袁術的覬覦,他拘禁了孫堅的夫人才將玉璽奪到手。然而,袁術當然沒有想到,這枚玉璽帶來的不是帝王氣,而是喪鐘。

袁術敗亡後,玉璽歸於「挾天子以令諸侯」的曹操,並隨著歷朝更迭一次次流傳於不同的皇室。《北史》中載:「二漢相傳,又歷魏、晉;晉懷帝敗,沒於劉聰;聰敗,沒於石氏;石氏敗,晉穆帝永和中,濮陽太守戴僧施得之,遣督護何融送於建業;歷宋、齊、梁;梁敗,侯景得之;景敗,侍中趙思賢以璽投景南兗州刺史郭元建,送於術,故術以進焉。」隋朝滅亡後,蕭后攜玉璽逃入突厥,直到唐太宗時期玉璽復歸於中原。之後玉璽又經後梁傳至後唐,最終隨著後唐末帝李從珂的自焚而滅失。之後各朝雖然常有玉璽復出的消息,但早已真偽難辨,反倒是玉璽所代表的「天命」,長久流傳於世人心中。

(本文摘自《罪與罰,誰說了算?》/時報出版)

【內容簡介】

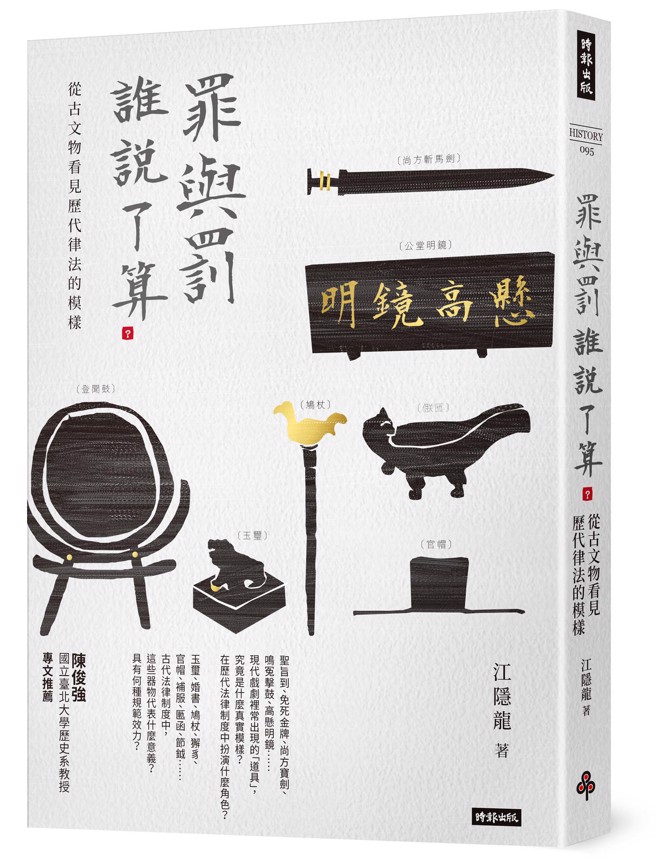

聖旨到、免死金牌、尚方寶劍、鳴冤擊鼓、高懸明鏡……

現代戲劇裡常出現的「道具」,究竟是什麼真實模樣?在歷代法律制度中扮演什麼角色?

玉璽、婚書、鳩杖、獬豸、官帽、補服、匭函、節鉞……

古代法律制度中,這些器物代表什麼意義?具有何種規範效力?

嚴肅的法條、冷峻的判決及漫長的法制史似乎都缺乏一種人間煙火的氣息。幸好,千百年歲月積澱中,留下了無數珍貴的法律器物,從它們身上,我們能感受到法律的剛性與威嚴,亦能體會到法律的溫暖與博愛。

蒐羅中國歷史上極具代表性的二十件法律器物,用生動的文字及精美的古文物圖像打造一座「律法博物館」,以四大特展「帝王的權杖」、「廟堂的符號」、「律法的線條」、「獄讞的規矩」形式,分別介紹諸如聖旨、丹書鐵券、節鉞、尚方劍、銅匭、登聞鼓、婚書等律法文物,深入淺出地講述歷朝法律史的變遷,讓我們得以盡識法律存在於世間的意義。

【作者簡介】江隱龍

「寫作型」法律人

《法制日報》、《法治週末》、《檢察日報》法律專欄特約作者

《文匯報》、《解放日報‧上海觀察》文化專欄特約作者

《澎湃新聞‧私家歷史》歷史專欄作者

頭條號「切割地球」點擊量破一億,最高單篇問答點擊量近一千萬,「十萬+」文章、問答百餘篇,被評為「年度文化號」,入選「千人萬元計畫」及「青雲計畫」

「法律型」創作者

先後任案件承辦人、刑事司法人工智慧輔助系統研究者、商事地方性法規立法參與者

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。