尹仲容於民國50年發表「談談當前的經濟情勢」一文寫道:「49年已過去,現有的統計資料還不能允許我們對這一年的整個經濟發展作一總結,但幾個重要的經濟指標我們已有最粗略的估計,物價方面,49年12月台北市躉售物價較上年同月上漲了11.7%,但尚未形成循環性的上漲。」

■尹仲容說:「所謂通貨膨脹,是一種廣泛的經濟現象,不僅是貨幣因素而已,記得美國經濟學會曾對inflation下過一個簡明的定義,認為是一般物價水準普遍而繼續的上漲現象,物價上漲的因素很多,除貨幣過度的增加固為原因之一外,其他因素不勝枚舉,決不是單純的抽緊銀根可以解決。」

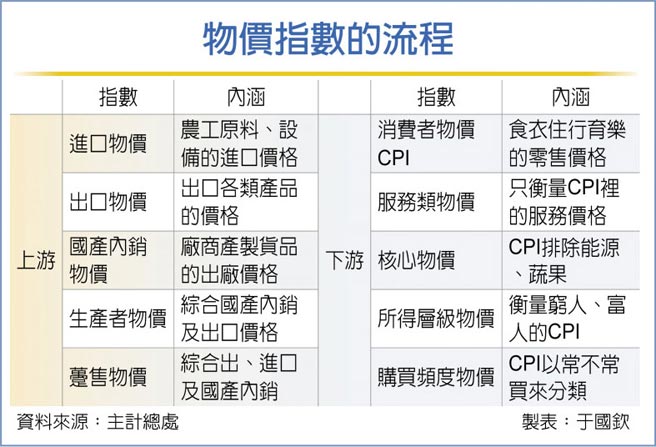

最近物價大漲,時而有人援引進口物價指數談輸入性通膨,時而有人提及消費者物價指數談停滯性通膨,有時又聽到躉售物價,偶爾又聽到核心物價,這世界到底有多少種物價指數?

這世界有很多很多物價指數,隨著資料愈來愈完備,各類物價指數琳瑯滿目,然而,民國40年代的台灣只有躉售物價指數,當年政府官員所引用的都是躉售物價,尹仲容曾為文指出:「民國48年台北市躉售物價漲了11%,49年底又達11.7%,說明如今通膨的威脅仍在,所幸尚未演變成循環性上漲。」

通膨無法靠抽銀根解決

尹仲容當過經濟部長,也曾主管外貿會、美援會及台灣銀行,被譽為台灣經濟的領航者,對通膨有極深入的觀察,他常感慨通貨膨脹由於冠有「通貨」二字,讓人望文生義,將通膨解釋成完全是一種貨幣現象,他說:「事實上,通膨除了貨幣因素之外,還有很多其他原因,不是靠抽銀根就可以解決的。」此一見解在當年可能有很多人無法領會。

躉售物價是民國40年代用來觀察物價變化的唯一指標,編製消費者物價指數是民國50年以後的事了,按理說觀察通膨應該用消費者物價,但在兩岸戰火連天的年代,能有躉售物價已經很不錯了,隨著台海偃旗息鼓,得以休養生息,統計資料漸上軌道,才有後來的這麼多的物價指數。

那麼,躉售物價能否用來觀察通膨?主計處長期觀察消費者物價與躉售物價的關係,發現躉售物價的變動領先消費者物價約一到兩季,意思是躉售物價一漲,也許當下消費者物價仍然平靜,但不要太高興,隨後就會漲了。

這是因為躉售物價衡量的是廠商的進貨價格,當進貨成本提高了,遲早要轉嫁給消費者,因此尹仲容那個年代,以躉售物價的變動趨勢來研判通膨仍是可行的,不過若要衡量民眾的感受,消費者物價還是比較準確些。

躉售物價漲幅連11月逾10%

以最近公布的物價來看,我國躉售物價漲幅已連續11個月超過10%,同期間消費者物價的漲幅只介於1.8~2.8%,這並非廠商仁慈,而是這些上漲的原料只占最終消費品的小部分成本,加以市場競爭,因此漲幅比躉售物價小很多。

很多人可能不知道,躉售物價其實是綜合進口、出口及國產內銷等三項物價指數而成,今年前兩個月躉售物價漲了11.3%,是拜進口物價、出口物價及國產內銷物價分別大漲12.5%、10.3%、11.1%之賜。

除了前述這些物價指數,自去年起我國又新編生產者物價指數,這是衡量出廠價格,和躉售物價最大的差別是不包括進口物價,這項指數雖距離消費者相當遙遠,但同樣也有「春江水暖鴨先知」的領先性,今年前兩個月也大漲10.7%。

物價指數從民國40年代只有躉售物價,半世紀以來已增編出數十種物價指數,指數雖多,無非就是衡量生產面、消費面的價格變化,惟觀察層面更多元,比起尹仲容的年代,今天政府有這麼多資料來對抗通膨,實在是幸福多了。

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。