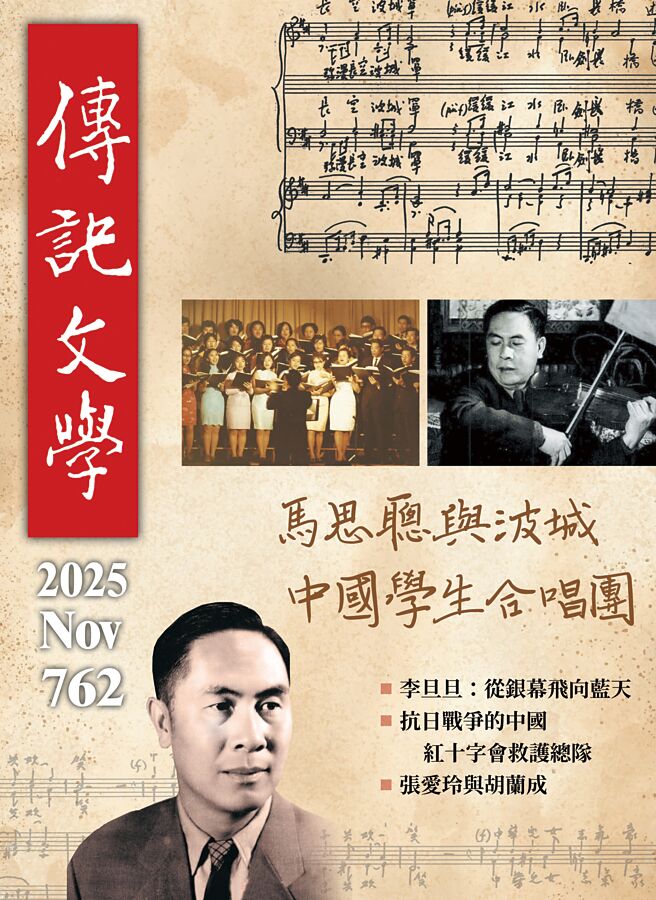

馬思聰先生是中國二十世紀偉大的小提琴家、作曲家、教育家。他幼年兩度赴法國學習近八年,一九三一年回國時才十九歲,在中國多地演奏,把歐洲古典音樂的曲目、作曲家,和風格介紹給國人;他一九三七年所作的《思鄉曲》,在外患內憂的動蕩年代,引起被逼離鄉別井苦難國人的共鳴,被譽為二十世紀經典之作。

一九六六年全中國天翻地覆,在狂風暴雨下,身為中央音樂學院院長的馬思聰,就如老舍、顧聖嬰、傅雷等文藝界知名人士,被殘酷迫害。馬思聰有幸得到貴人相助,能躲避大難保存生命,一九六六年尾攜家人潛逃往香港。一九六七年一月轉達美國定居東岸。

一九六七年馬思聰抵達美國兩年後,波城中國學生合唱團請合唱團的顧問,哈佛大學的趙如蘭教授,代團邀請他譜合唱團的團歌,馬思聰欣然答應,全曲以他親筆手稿印刊在合唱團一九七○年的雜誌《絃外》上。這份雜誌只印了數十份,分派給團員,並沒有公開出版,因此鮮為人知,馬思聰的四部混聲合唱曲「團歌」也因此被埋沒在歷史長河裡,不被收納在有關文獻裡。

一九六八年我任合唱團團長,半世紀後的今天憶述當年從大陸逃亡到「敵國」的馬思聰,被一群從台灣、香港來的留學生音樂組織邀請,譜了我們的「團歌」,全譜在此文中重印,使這首合唱曲能在半個多世紀後重現於世,使馬思聰親筆手抄樂譜存世,也紀念大半世紀前中國留美學生的音樂生活片斷。雖然樂曲短小,也雖然對馬思聰來說是蟲蠅小技,卻是寫於在他生命中最關鍵最痛苦的時刻。卻也正是合唱團成立不久,充滿生氣之時。可以說是海峽兩岸對峙狀態下偶然在海外相逢的歷史小諷刺。

合唱團在一九六六─六七年成立,團員來自台灣和香港的學生,當年大陸封閉,當然沒有大陸學生。團員大都就讀於麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology,簡稱MIT)、哈佛大學,及來自大波士頓區其他大學,偶然有一、兩位懂漢語的華僑第二代和學習漢語的白人參與。

要認識這團體,請讀團員才子周可夫在一九六九年寫的「團歌」歌詞,以詩情畫意描述這群喜愛唱歌的年輕遊子:

祥霧起,瑞雲飄,瀰漫長空波城罩。

緩緩江水臥劍橋,遊子共歡笑。

中華兒女志氣豪,負笈異域克苦勞,

齊鑽研,意不撓。

知音歡聚歌聲高,樂陶陶。

「緩緩江水」是自西向東流的「查爾斯河」(Charles River)。河之南是充滿文化氣息的「波城」(波士頓),是麻省的首府,美國最古老的城市之一。河之北是座落哈佛大學和MIT兩間著名大學的劍橋市。橫臥河上是「哈佛橋」(Harvard Bridge),橋上是「麻省大道」(Massachusetts Avenue)接連波城劍橋兩地,能車也能步行。

離橋南端不遠的是波士頓藝術博物館(Boston Museum of Fine Arts)和依沙貝拉博物館(Isabella Stewart Gardner Museum),波士頓交響音樂廳,新英倫音樂學院。不遠還有波士頓大學(Boston University)、東北大學(Northeastern University)、波士頓學院(Boston College)、哈佛大學商學院,和多間規模及知名度均較小的高等學府如薩佛克大學(Suffolk)、愛墨森大學(Emerson)、西蒙斯大學(Simmons)、和柏克里音樂學院(Berkelee School of Music)等等。

(四之一,摘自762期《傳記文學》)更多精彩內容請免費下載《翻爆》APP

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。