幌子的基本功能有三樣,一是廣告宣傳,利用不同形制的幌子宣傳自身,招徠顧客入內購物;二是促購,使街上的過往行人可以根據幌子的昭示選擇店鋪;三是極強的裝飾性,好的幌子往往是一件藝術品,上面繪製、雕刻有吉祥圖案和祥禽瑞獸,其擺放和懸掛講究對稱性、誇張性,既妝點門面,也烘托氛圍。

幌子做為中國商業文化中的重要組成部分,覆蓋面大,流傳範圍廣,是舊時商業活動中不可或缺的,也是一種最古樸、最原始的商業廣告,在貿易中發揮著重要作用。幌子文化在民初後逐步走向衰落,原因之一是工業發展衝擊了傳統的作坊式經營,其次是在西方文化影響下,許多店鋪採用了霓虹燈、廣告燈箱等現代化的廣告形式。

水村山郭酒旗風

《韓非子》記載,戰國時宋人賣酒,會高高懸掛一面旗子,從此之後,只要有酒肆必有旗。到了唐代,這種酒旗被叫作簾,或叫望子,意思是遠遠望見便知道此處賣酒。酒旗是幌子中的典型。隨著釀酒業的發展和酒類的多樣化,酒肆愈來愈多,競爭日趨激烈。店家為了招徠更多酒客,開始製作五花八門的酒旗來吸引人們的目光。酒旗也漸漸走進了文人筆下,古代眾多文人雅士的詩詞中有大量關於酒旗的記載。

唐代飲酒之風日盛,酒鋪多懸掛正中央寫著斗大「酒」字的長方形布幔,幌子也被引申為酒旗的別稱,稱為酒幌。因數量眾多,漸成風氣,才有了杜牧筆下「水村山郭酒旗風」的現象。唐朝文學家皮日休〈酒中十詠.酒旗〉中有「青幟闊數尺,懸於往來道。多為風所揚,時見酒名號。」從側面說明了唐代酒旗數量之多。唐代還有許多文人的詩詞反映了酒旗的景象。如張籍的〈江南曲〉:「長江午日酤春酒,高高酒旗懸江口。」李中的〈江邊吟〉:「閃閃酒簾招醉客,深深綠樹隱啼鶯。」劉禹錫也有「城外春風吹酒旗」的精彩描述。白居易的〈楊柳枝詞〉中寫道:「紅板江橋青酒旗,館娃宮暖日斜時。」可見到了唐代,酒旗逐漸發展成十分普遍,而且形式多樣,異彩紛呈。

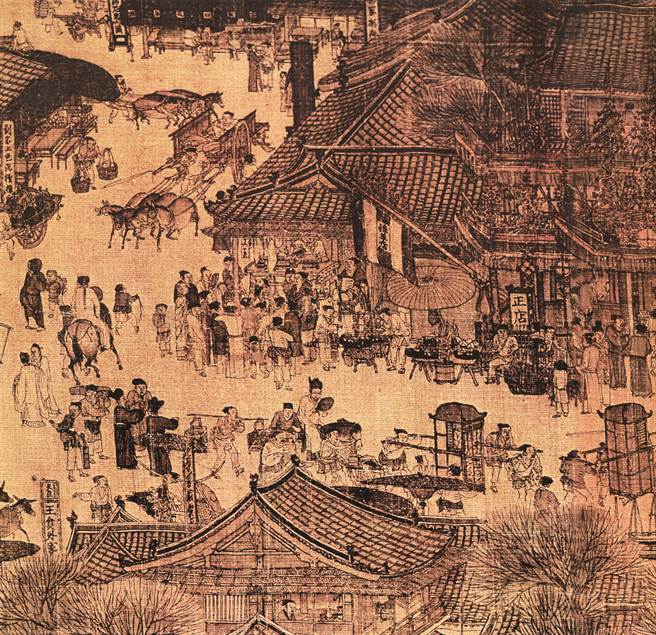

宋朝,由官府辦市的傳統逐漸取消,市場經濟更加活躍,也讓幌子這種廣告形式受到更廣泛的使用。《清明上河圖》畫的酒家不下十餘處,歐陽修則有詩「西風酒旗市,細雨菊花天」,描繪西風獵獵,集市上的酒旗迎風招展。北宋文學家夏竦〈登臺州城樓〉描繪的田園風景中,同樣有酒旗飄揚的場景:「樓壓荒城見遠村,倚闌衣袂拂苔紋。猿啼晚樹枝枝雨,僧下秋山級級雲。招客酒旗臨岸掛,灌田溪水鑿渠分。洞中應有神仙窟,繚亂紅霞出紫氛。」

文人墨客詩酒文化

元朝馬致遠在〈呂洞賓三醉岳陽樓〉中寫道,酒家唸道:「今日早晨間,我將這鏇鍋兒燒得熱了,將酒望子挑起來,招過客,招過客。」酒望子就是酒旗。到了明代,詩人袁凱描繪了充滿鄉村氣息的情景:「千株雲錦照江沙,沙上青旗賣酒家。莫怪狂夫狂得徹,吳姬玉手好琵琶。」清代徐珂所著《清稗類鈔》載:「簾,酒家旗也,以布為之,懸示甚高……又有高懸紙標,形正圓而長,四周剪彩紙,黏之如綴旒者。」高挑的酒旗和酒家的環境形成了一道獨特的人文景觀,成為歷代文人墨客詩酒文化的一面旗幟。(待續)

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。