家父母來台時皆不足30歲,很難想像他們如何能夠適應遠離國家和家鄉,在一個非常陌生的島上生活?但是後來,證明他們的適應力相當良好,筆者反思自己的心靈韌性,遠不如他們。應該是戰亂中的人們鍛鍊出了強勁的心理和性格。

楊鵬簡介

家父楊鵬先生(1922-2012),江蘇省六合縣人(現已改制為大南京市之六合區),中央大學期間,軍統局派入汪精衛政府機關任專員,抗日戰爭勝利後,參加軍統局重慶市高級幹部訓練班。畢業後,派任河南省周口市警察局長,內戰時遭共軍逮捕,未被同事出賣,由於太年輕,共軍不知是局長,夜半逃出,夾在沿途難民中,逐步逃回南京。1949年再輾轉至台灣,重新任職軍統局改制之保密局,50年代任中美合作聯合辦公處(聯公處)科長。保密局之後再改制為情報局、軍事情報局。

父親於1960年派至中華民國駐日本大使館任情報官,前後三年多,期間發生周鴻慶事件,大使館重要幹部皆遭層峰撤回台灣。之後派任香港站長,全站遭香港英國情報單位破獲逮捕,屬下皆遭刑求。退休後任美國北加州站長,江南事件發生後,完全離職。

父親一生正直勇敢,惜所生時代如此,雖感命運乖桀、有志難伸,然比之1949年後絕大部分留在大陸的家人、同胞已經好得太多,是以父親一生多能保持開朗樂觀。父親一生經歷抗戰、內戰及兩岸對峙,嘗云近代中國人最為不幸,且對於中國政府與中國人、台灣人之間內鬥不已,頗感失望。晚年撰寫回憶錄,過世後由子女整理出版《見證一生》。

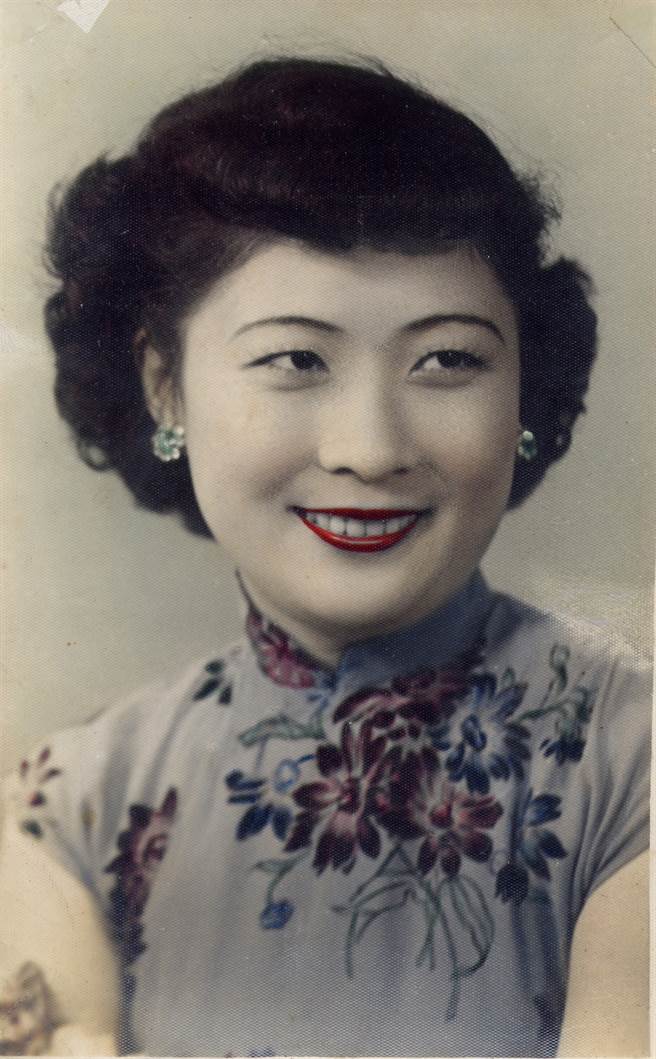

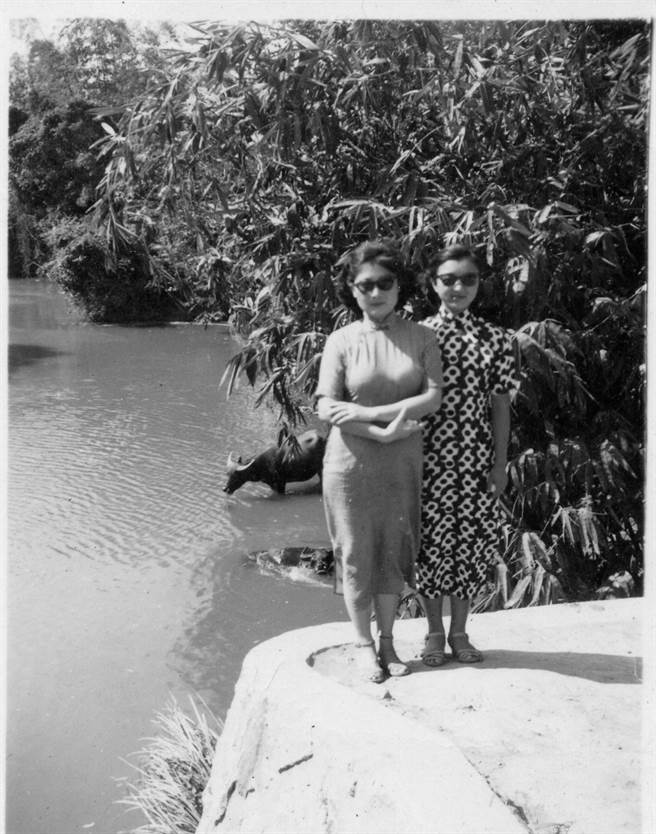

家母劉寒梅女士(1922-1994),四川成都人,1949年大陸陷共,攜三子不及逃出,留於老家六合。1950年蘇北土改前,母親隻身南下逃至香港,滯居調景嶺(吊頸嶺改稱,因大陸逃難者思鄉及生活困難,上吊者多而成名)。母親聯絡上於台灣之父親,返至台灣,居情報局眷村雨後新村12號。母親一生思念留於大陸三個兒子,其實皆於大躍進中先後餓死,母親在世時父親從未告知實情,只說去黑龍江不知下落。母親一生善良,極有愛心,燒得一手好菜,常常交代我們子女要善待本省同胞,因為當年抗戰期間,四川人頗受外省人氣,來自沿海的官員、知識分子多瞧不起四川人語音奇特、個兒頭不高,引起四川人要外省人「滾回去」。可見中國幅員廣大,各地人文差異很大,所謂外省人、本省人之間有所扞格,其實是正常現象。只是到了台灣,所有大陸人共同形成一種外省人,才使得台灣社會中之省籍之分比較明顯。母親影響了子女,我的妹妹嫁本省人,弟弟娶本省人,皆一生婚姻幸福美滿。

筆者反思:

由於1947年至1949年的國共內戰,先後由大陸來到台灣,以及之後從舟山群島、大陳島和泰緬孤軍等撤退來台-稱為台灣社會中外省人的,數目約在100到150萬人(也有估計150到200萬人之譜),是當年大陸五億人中的千分之三左右。這些人和他們的子女們,日後證明是中共推動土改、鎮反、肅反、反右、大躍進以及文革等大規模政治運動下的倖存者和倖免者。他們到了台灣,是跨海而來的中華文化攜帶者(culture carrier),和本省同胞結合,枝開葉散,幾十年中在全世界都有著他們的足跡,許多表現卓越。

1990年以後,中華民國在台灣逐漸發展出民主政治,雖然過程中頗有曲折困難,目前社會中仍有族群與統獨爭議。然總的來說,中華民國在台灣的這段時期,在中國歷史上,是屬於相對平安和富裕的一個「朝代」,筆者認為本省同胞和外省同胞對此得來不易的成果都有非常明顯的重要貢獻。由此,對於今後中華民國民主體制的發展、兩岸關係的安定、國際關係的穩定、社會中族群的融合以及生活方面的豐衣足食,都希望能夠持續地保存和進步。這對於我們自己、中國大陸、亞洲、甚至世界和平,都具有深刻的作用和意義。

在如此的歷史回顧與前瞻下,民國三十八年以後,我的父母和我、我的妹妹、弟弟以及許許多多的人們能在台灣健全地生長和發展,並不是一件簡單和必然的事,我們由衷地感激當年國民黨政府和許多堅定清廉的領導人以及基層的工作者,沒有他們的努力和奉獻,台灣是不是現在這樣子安定繁榮的情況,是值得懷疑的。筆者在整理已經過世的父母的照片時,對他們非常地懷念,不禁泫然而泣。

(作者為作家,臺灣師範大學歷史學博士)

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。