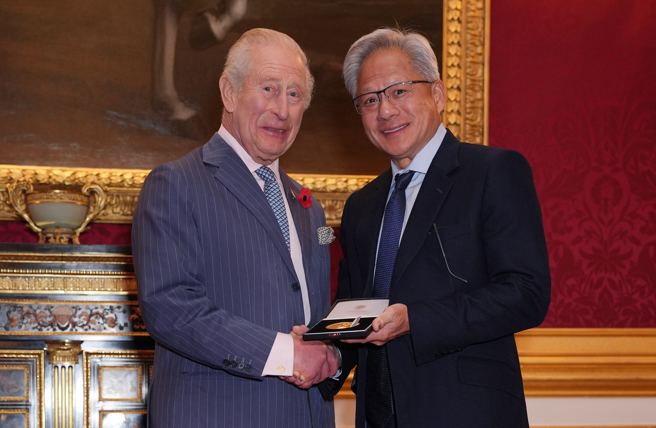

素有「工程界諾貝爾獎」之稱的英國「伊麗莎白女王工程獎」(Queen Elizabeth Prize for Engineering),11月5日由國王查爾斯三世親自頒予七位於神經網絡、電腦視覺與GPU硬體等基礎領域貢獻卓著的開創者後,其中,諾貝爾物理獎得主傑弗里.辛頓(Geoffrey Hinton)、圖靈獎得主約書亞.本吉奧(Yoshua Bengio)、Meta副總裁楊立昆(Yann LeCun)、World Labs聯合創辦人李飛飛、輝達執行長黃仁勳與其資深副總裁比爾.戴利(Bill Dally)六位共同得主,翌日齊聚一場高峰會,展開環繞AI的40年演進,挑戰當前與願景未來的一場座談。

這場座談,猶如AI宣言,融合回顧、辯論與展望,理出了從邊緣理論到產業革命的轉型軌跡,同時暴露了AGI(人工通用智能)這一終極目標的模糊與分歧。

AI的崛起非一夜之間,全是算法、算力、數據三大要素於數十年獨立醞釀後的化學反應。辛頓回憶起1984年的突破,他嘗試使用反向傳播學習單詞序列,這實際上是現代大型語言模型(如ChatGPT)的雛形。基本原理早已具備,但受限於當時的算力和數據,足足等了40年才綻放光芒。這段歷史強調了算法的先導性,從神經網路的早期探索,到如今機器在語言理解和認知任務上與人類匹敵。

算力革命則來自GPU的蛻變,戴利分享了九十年代末在史丹佛大學的洞見,他構想了流處理架構,以克服「內存牆」(Memory Wall)問題,這為GPU從圖形處理轉向深度學習奠基。2010年的一次早餐會成為轉捩點,戴利與時任計算機科學系副教授的吳恩達合作,用48個GPU重現了谷歌1萬6000個CPU的「尋貓」實驗。這個指數級效率提升,讓算法從理論覺醒為現實。黃仁勳則說道,2010年代初,他從多倫多大學、紐約大學和史丹佛大學的實驗中察覺到深度學習的潛力,將其比擬晶片設計的擴展模式。他強調,AI不是傳統軟體,而是需要「工廠」實時生產智能的產業變革,這要求海量算力作為基礎設施。

數據的爆炸性貢獻則歸功於李飛飛的ImageNet項目,2006年,她意識到算法和算力雖已就位,但缺少海量數據作為燃料,於是她與團隊在三年內創建了涵蓋1500萬張圖片、2萬2000個類別的ImageNet數據庫,這一「瘋狂」舉措點燃了整個領域,讓機器學習從空轉轉向高速前進。當辛頓的算法、戴利的GPU與李飛飛的ImageNet在2010年代初碰撞,AI的化學作用正式發生,從圖像識別到語言翻譯,AI在多項任務上超越人類,寓意從邊緣理論到主流應用的轉型。

六人觀點雖然各異,卻共同勾勒出AI的豐富藍圖。辛頓從長期研究神經網絡出發,預測AGI會在20年內實現,機器將在辯論中勝過人類,但他轉向強烈警示,AI可能帶來滅絕級威脅,呼籲全球監管以確保安全。本吉奧則大膽估計5年內AI就能達到員工級能力,尤其AI從事AI研究將迅猛進展,他主張保持中立,避免過度樂觀或悲觀,當聚焦風險管理和全球合作,以利AI在社會中應用。

楊立昆則質疑大語言模型的泡沫現象,認為AGI不是突發事件,而是逐步擴展。他指出,當前AI在空間智能上遠不及一隻貓,進展需科學突破而非僅靠數據與投資,這是從基礎研究出發的務實角度。李飛飛則強調AI須以人為本,開發視覺與空間智能來服務人類福祉,她視AI仍處於「青年期」,需要開拓新領域而非與人類競爭,並以女性視角倡議多樣化創新,以解決全球挑戰。

黃仁勳的樂觀來自硬體視野,他宣稱人類級別智能技術已經到來,AI正處於基礎建設階段,將重塑產業格局。GPU等基礎設施驅動語言模型,他將AI比作千年一遇的變革,雖認可倫理討論,但強調其長期可持續性。戴利也聚焦AI應增強而非取代人類,讓人們專注於創造力和移情等獨特特質,未來需平衡創新與社會責任。

在AGI時間表上,分歧明顯,從辛頓的20年、本吉奧的5年,到黃仁勳的「已到來」和戴利的「錯誤問題」,再到李飛飛的「部分取代、部分互補」與楊立昆的漸進挑戰。這些都反映了AI在定義上,究竟會取代人類,還是增強夥伴關係的模糊性?然而,AI從規模擴張轉向科學突破的共識極為清晰,所有人都肯定倫理與安全的優先,呼籲全球合作、以人為本的設計,從純技術轉為社會影響的集體責任,對於炒作的謹慎也成主流,這種趨勢在多位座談者的觀點中表現得尤為明顯,如楊立昆提出特定泡沫,主張新化學方程式,黃仁勳則稱,GPU的滿載使用,證明這是實質變革,而非投機。

這場座談帶有一份回望與自省的意味,從1980年代的理論萌芽到今日的產業革命,AI見證了經濟的再造與思維的轉軌。但,泡沫的爭議也提醒我們科技演進的循環定律。展望未來,隨著結合視覺、語言與空間智能的多模態AI日趨成熟,機器人與元宇宙的應用將更為普及,並滲入醫療、教育與氣候解方等領域。同時,這股浪潮也放大了資料隱私與就業轉型的挑戰,AI正從工具走向協作者的角色,唯需嚴格治理以防濫用。

站在2025年這個拐點,全球還需加速從競賽轉向合作,確保AI成為文明助力而非隱憂。這六位先驅的集體發聲,不僅連結理論、應用與硬體的完整生態,更點出AI從個體創新走向集體責任的演進,並開啟充滿無限可能的黎明。

(作者為富瑜文教基金會執行長)

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。