智慧農業正夯,國立中興大學土木系特聘教授楊明德,以人工智慧結合無人機投入精準農業應用,在水稻栽種頗見成效,農民只要滑手機就能完成巡田水的工作,減少看天吃飯的風險,未來將持續運用在果樹等高經濟作物的栽種,也幫助農民在作物生長監測、災損預測等方面有更準確資料。

楊明德帶領興大研究團隊,10年前就利用無人機進行山坡地與集水區監測作業,近年來更將其應用在精準農業,獲科技部傑出研究獎。他說,無人機結合人工智慧領域,就是希望讓台灣農民在極端氣候等因素影響下,不必再擔心必須「看天吃飯」、有血本無歸的問題,而是「看手機就可以吃飯」。

楊明德舉水稻為例,他說,穀粒含水量是水稻收穫的關鍵指標,若含水量低、後續烘乾及儲存成本就可下降;他透過無人機回傳的影像資料推算穀粒含水量,並整合天氣資料等,準確提供農民最適合的收成排程,幫助農民決定什麼時候、哪些位置的稻作應該施肥。

楊明德帶領的團隊與霧峰農會產銷班合作,透過APP與雲端平台告訴農民什麼時候施肥及採收,可以提高產量及品質,此外,團隊也結合AI物件偵測與影像處理,透過「植株定位技術」作為監測水稻單株生長的基礎。

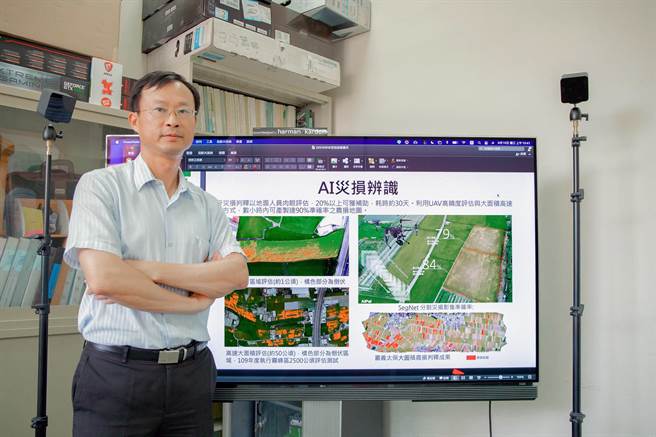

楊明德強調,「精準農業」並非一步到位,他模仿人類大腦對「顏色辨識認知」,透過無人機拍攝的圖像資料判斷農作物生長差異性,再用相關計算數據進行分析。接下來此應用將從水稻進階到果樹等高經濟作物的災損判斷與生長監控。

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。