我展開心理治療的職涯前,嘗試過各行各業,其中最令人興奮的是我在一九九〇年代初,在倫敦的喜劇巡演中表演脫口秀。然而,雖然我努力博得滿堂彩,我的喜劇事業一直沒成功到足以辭掉白天的工作。

我從小就有豐富的被拒於門外的經驗,替我的喜劇巡演事業打好基礎。我是個加州孩子,並不特別擅長什麼。高中時決定選民俗舞蹈課,以避免「體育課組隊總是最後被挑」症候群。我和擅長數學、語言或音樂的同儕不同,缺乏那些方面的天賦。儘管IQ測驗顯示我天資聰穎,但我從小在班上墊底,成績差到無法申請任何大學入學考試,最後是加州的社區大學體系救了我。我很幸運,這個體系只有最低要求|只要你年滿十八歲,還在呼吸,就可以申請。我終於有符合條件的學校可念,日後和朋友開玩笑,即便你沒呼吸了,他們也會想辦法把你扶起來。

我後來一雪前恥,取得南加州大學(University of Southern California)的學位,準備好展翅高飛。然而,早期吃閉門羹的經驗,經常縈繞我的心頭。我預期會被拒絕,把期待放得很低。不過,我學會重新站起來,繼續努力,只要有任何成就,都是多賺的。

許多人勇氣十足,不只經得起被拒絕,還從中成長,例如:創意人士的思考必須超越熟悉與安全的事物,尋找創新的解決方案,不過他們的點子往往一開始就被打回票。最成功的創意思考者讓自己經得起失望,而這正是他們與眾不同的地方。他們知道自己大部分的點子,會被棄如敝屣,永無天日,但依舊能堅持下去。大部分的人則不敢冒險,害怕被別人認為錯了、愚蠢或無能,影響自己的名聲。

我們可能深信別人一定會嚴厲地批判我們,因此把好點子藏在心裡。回想一下,上次你有一個想法、一個問題,或一個點子,你在腦中演練了一下,但還沒說出來就覺得算了。你是否已經斷定會被嘲笑、拒絕或無視?你是否害怕被討厭、羞辱或單純弄錯?想一想你曾經因為吞下想說的話而錯失的良機,開始累積各種證據,證明你曾經因為害怕被拒絕,傷害到自己的職場表現。先從鐵證如山的事實開始,就會有動力檢視你的恐懼背後是什麼。

主要來講,嚴格批評我們的人,其實不是外人,而是我們自己。我們一直想著自己的點子「錯了」或「不夠好」,認為別人也這樣想。我們把自己的負面想法,投射在他人身上,就好像別人不會有自己的想法一樣。我們不讓自己的點子見到天日,有機會被探索與討論,因此錯過機會,無法看見自己帶來的價值,聽不到別人真正的想法,此外,放棄自己的想法、抱負與方向,也會不利於我們的職涯。

在這方面,社群媒體難辭其咎。我們著魔似地要獲得「讚」,靠有人按讚來獲得自信。按讚數過度影響著我們,我們失去了內在的衡量標準。不知怎麼的,發展職涯、學習新技能與達成抱負的重要性,還低於累積按讚數,就好像如果不在社群媒體上分享與獲得掌聲,你的經歷就不是真的。被按讚成為至高無上的目標,取代了職業成就或個人成就。

當然,由於被拒絕很痛苦,你自然會認為,所有避免被拒絕的努力都是合理的。畢竟我們是群居的動物,我們渴望連結。有可能被排除在外讓我們恐慌。我們本能地想要違反我們最合理的直覺,改成聽從別人的意見,甚至為了融入與歸屬感,放棄自己的抱負。我們仰賴家人、朋友、職場與其他組織(足球俱樂部、宗教或其他社會團體)帶來身分認同、歸屬感與安全感。在人生的困頓時刻,這樣的社會制度能提供安慰、陪伴與希望,在你悲傷時提供支持,抵抗絕望感,而我們回報以忠誠。我們的依賴讓我們不願提出異議,不敢違反主流,點出錯誤的地方。當我們有可能被逐出團體,我們恐懼會失去身分認同與幸福,直覺想採取極端的措施,好讓自己被重新接納。

也因此雖然逃避被拒絕很合理,當你有極端的衝動,想要讓別人心情好轉,甚至不惜傷害自己,這種時候就要小心了。衝動型的「討好者」是好例子|這樣的人會為了博得別人的歡心,不惜一切。他們的依賴人格意味著他們對安全感的需求,勝過他們抱負與衝勁。他們展現的形象,反映出他們想像怎麼樣能讓別人喜歡他們,而不是他們真實的面貌。在工作上,這樣的人通常是在公司待了很久的能幹員工,具備團隊精神,體貼別人的需求。他們是領袖的追隨者、創意人士的聽眾,也會聆聽同事訴苦。他們很少會和同事爭論,在很多層面是組織不可或缺的中堅。然而,他們的情緒天線通常接收到的是外界的訊息,而不是內心的聲音。他們聽別人說話,比較少意識到自己的內心世界,壓抑自己的情緒與意見,失去自己的方向。最令人擔憂的是他們會失去自我。同事會受益於他們的慷慨大方,他們自己卻是最大的輸家,未能實現自己的潛能,也沒能在職涯中獲得滿足感。他們忽視自己的想法、意見與點子,依賴老闆與同事替他們做決定,甚至是替他們思考。雖然公司會因為他們堅定不移的付出與樂於合作受惠,卻埋沒了他們的獨特天賦。討好與依賴的循環就是這樣往復運轉。想法沒被說出來,就不會獲得鼓勵與改變,發展因而停滯。

動力是逃離這種循環的關鍵。當討好的衝動與個人抱負起衝突,內在將產生拉扯。雖然帶來不舒服,卻有可能帶來足夠的改變動力。如果願意面對與處理這樣的衝突與混亂,就有可能在個人與職業上有所成長。

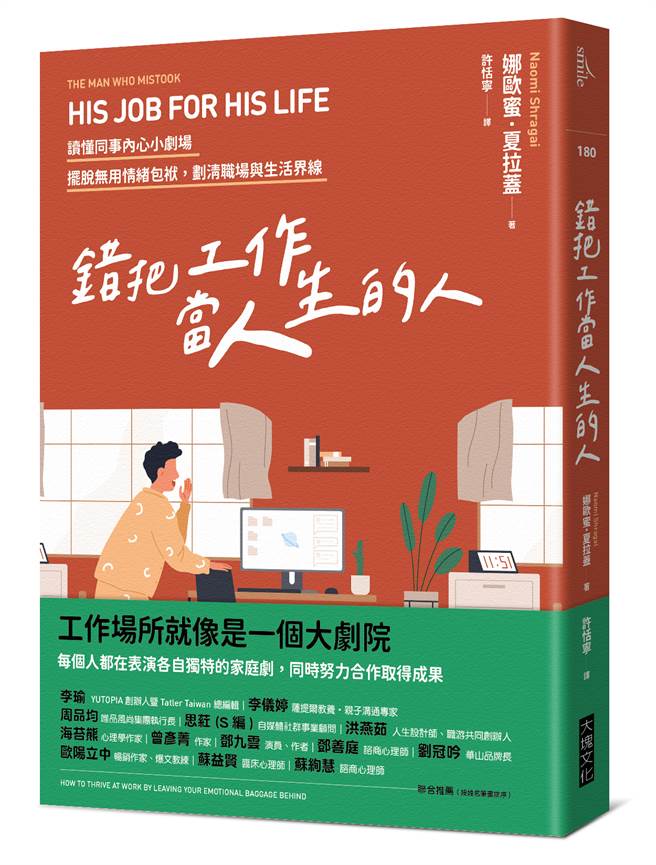

(本文摘自《錯把工作當人生的人》/大塊文化)

【內容簡介】工作場所就像是一個大劇院

每個人都在表演各自獨特的家庭劇,同時努力合作取得成果

對於大多數的現代工作者而言,我們不愉快的原因通常很平凡無奇:我們不喜歡老闆、我們沒有得到加薪、我們的績效評估並不順利,又或許老闆讓我們想起了認為我們永遠不夠好的父親。

我們在家庭中度過了18年以上時間,在此塑造了個性與行為模式;而大多數人將擁有50年以上、超過90,000工時的職場生涯;然而,來自家庭經驗的影響如此強大,使得它即使造成了我們進步的阻礙,我們也不斷地在職場中無意識地重現了這些來自我們私人過往的情緒反應。

進入職場之後,我們全都被自己在成長過程中學會的行為模式所束縛

你可能沒有意識到這一點,在每個工作日中,你都會回放並重現你在過去曾經歷過的衝突、互動和人際關係。

◎你不喜歡自己的地方,你是否矯枉過正?例如:你有可能表現出信心滿滿的樣子,以掩飾你其實感到心虛?

◎你是否曾經拿無辜的人出氣?

◎如果有人讓你不高興,你是否通常會因此認定他們一無是處?

◎當你厭惡自己的某些特質,例如:軟弱、缺乏安全感或貪心,你是否對具備相同特質的人敵意特別強?

◎你如何回應工作上批評你的聲音?你通常會想替自己辯護?還是你會內化那些話?

本書作者娜歐蜜.夏拉蓋是一個擁有30年心理諮商、家族治療經驗的諮商師,現在專注於幫助企業和個人解決導致工作相關問題的心理障礙。在與個案諮商工作中,她發現到早年家族經驗如何深深影響個案的職場表現,因此,娜歐蜜將透過真實的個案故事,與個人的生命經驗,以及身為心理師的專業見解,並且提供自助檢測的問卷,來讓讀者可以簡單檢視造成自己工作障礙的情緒問題,溯源是否與家庭或成長經驗有關。

正如娜歐蜜所言,我們重訪過去,不是為了依附過去,而是要獲得自由。透過梳理早年經驗,覺察自己在職場上的行為模式,辨識這些極端特徵的利與弊,進而學習管理自己的反應,與不同行為特徵的人共事,並從工作中重新獲得滿足與幸福。

【作者簡介】娜歐蜜.夏拉蓋Naomi Shragai

畢業於南加州大學(University of Southern California),在倫敦的塔維斯托克醫院(Tavistock Clinic)完成系統性心理治療師培訓,擁有超過三十年的執業經驗,除了在私人診所擔任心理治療師與家庭治療師,也曾任職於英國國家健保局(NHS)與私人醫院,目前專門協助企業與個人解決引發工作問題的心理障礙。

夏拉蓋亦為《泰晤士報》(The Times)與《衛報》(Guardian)的自由記者。自二〇〇八年起,作品固定刊登在《金融時報》(Financial Times),內容主要談工作生活的心理層面。夏拉蓋在先前的職涯中,還當過脫口秀演員,在倫敦的喜劇社工作,平日也上電台與電視。目前定居於倫敦西北區。

【譯者簡介】許恬寧

師大翻譯所畢,自由譯者,近期譯有《人生4千個禮拜》、《做自己的工作設計師》、《和手機分手的智慧》。

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。